张明、曹鹏举/文

内容提要:***大报告强调指出健全成本市场功能,提高直接融资比重,这对构建中国特色估值体系提出了新的哀求。当前国有企业作为我国成本市场的主要组成部分,其估值持续且系统性低于非国有企业,其近期的基本面好转无法在估值中得到表示。传统估值方法已不适应我国“新兴+转轨”的特色,构建中国特色估值体系要在以全面深化国企改革为核心的根本上,通过修正完善传统估值方法、优化国企信息表露、系统提升国企市值管理能力、科学借鉴国际干系履历实现国企代价重估。要深入认识中国特色和成本市场一样平常规律,洞察潜在问题与风险,以中国特色估值体系培植做事中国特色成本市场和中国式当代化。

一、弁言

2022年11月21日,中国证监会主席易会满在金融街论坛年会上首次提出,“探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。”上述提法既是对***大报告中“健全成本市场功能,提高直接融资比重”的深刻理解与贯彻,也因此中国式当代化全面推进中华民族伟大复兴的一定哀求。我国经济正进入高质量发展阶段的关键转型期间,国际形势繁芜多变,这向我国成本市场培植提出了新的哀求。辨析中国特色,理解成本市场一样平常规律,不仅丰富了中国特色社会主义的基本理论,而且有利于从实际出发辅导构建中国特色估值体系。

自2022年11月21日至2023年5月18白天,指数方面“中证国企”/“中证央企”分别从1301/1887点上升至1407/2086点,累计涨幅分别为8.15%和10.56%,远高于同期上证指数的6.87%。“Wind中特估指数”从16474点上升至21009点,累计涨幅高达27.53%,较之5月8日的最高22223点略有回调。分行业来看,以中国移动、中国联通、中国电信为代表的电信行业启动第一波估值抬升,以中国石油、中国石化为代表的石油石化行业启动第二波抬升,第三波近期伴随银行、金融板块拉动(笠晨,2023)。自中国特色估值体系这一命题提出以来,我国国企估值有较明显提升。

估值体系无绝对标准,任何估值方法都建立在一定的天下不雅观和方法论的根本上。传统估值体系是指由发达国家在成熟成本市场总结出来的理论,其以理性人假设为条件,以股东代价为核心,以分配给股东的利润以及公司自由现金流为主要评判标准,紧张分为以现金流折现为代表的绝对估值方法和以市盈率、市净率为代表的相对估值方法。我国具有明显“新兴+转轨”的阶段性特色,传统估值体系并不完备适用于我国成本市场。中国特色估值体系在参考借鉴传统估值体系的根本上,创造性地与中国特色社会主义制度相结合,兼顾成本市场一样平常规律和中国特色。中国特色估值体系更加重视企业中长期代价和稳定性,在估值方法中充分纳入企业在国家安全、科技创新、社会任务、国家发展计策和政策导向等方面的正外部性。培植中国特色估值体系应该从三个层次把握,从上至下依次是:做事中国式当代化、培植中国特色成本市场和优化调度国企估值。个中间国企长期系统性被低估是构建中国特色估值体系面临的核心问题(王军,2023),应该以优化调度国企估值为抓手助力构建中国特色估值体系。

截至2023年5月18日,地方国企PE(TTM)/PB估值为18.96x/1.54x,中心国企PE(TTM)/PB估值为10.94x/1.00x,远低于非国企的30.04x/2.35x。A股上市非国企共计3830家,个中PB低于1的175家,占比4.57%;A股上市国企共计1369家,个中中心国企447家,PB低于1的有53家,占比11.86%;地方国企922家,PB低于1的有142家,占比13.23%,均远高于非国企。2019年11月21日《国务院国资委关于如何进一步完善国有控股上市公司股票定价机制的回答》强调指出,“为掩护国有权柄,防止国有资产流失落,原则上国有控股上市公司PB低于1后不能进行增发。”当前国有企业低估值已经影响到其再融资,势必会严重降落成本市场资源配置效率,不利于国有企业的康健稳定发展和社会任务实现。

导致我国国有企业估值涌现系统性偏低的紧张缘故原由可能有“经营效率偏低、政策性包袱较重、存在预算软约束、市值管理动力较弱、投资者偏见等。”中国是社会主义国家,相较于成本主义国家,我国国有企业在任务管理、市场任务、狭义社会任务、环境保护等方面的社会任务上风能转化为多方面的社会经济代价(丁晓钦、陈昊,2015),但是该部分代价并未很好地在成本市场中得到表示。加快构建中国特色估值体系,完善中国特色成本市场,让成本市场充分表示我国国有企业的社会经济代价,有利于更好发挥成本市场资源配置功能和我国制度上风,肃清国有企业市场价格扭曲,从而积极实现国有企业在科技创新、环境保护、统筹发展与安全以及做事中国式当代化和中华民族伟大复兴等方面的主要浸染。

此外,当前中国经济面临的一个主要问题是“房地产深度下行降落政府综合财力,各地政府普遍减收、部分地区债务还本付息压力较大。” 2022年地皮出让收入为6.7万亿,较之2021年高点的8.7万亿低落近23%,占地方政府性基金收入的比重也从2020年的高点逐年下滑,地皮财政难以为继加剧了地方政府财政的薄弱性。2022年,全国国有企业的利润总额达到4.3万亿,应交税费5.9万亿,大致与地皮财政收入相称。国有企业在资产回报率、净利润上交财政的比例等方面仍有提升空间,要充分发挥国有成本财政浸染,扩大财政“第三本账”收入规模,或能在一定程度上有效补充地皮财政缺口(闫衍,2023)。加快构建中国特色估值体系,提高国有资产的投资回报率,实现国企代价重估,有利于形成“吸引社会、民间成本-做强做大国有资产”的良性循环,助力实现地皮财政向股权财政的转型(李迅雷,2023),在一定程度上应对政府地皮财政收入低落带来的诸多风险与寻衅。

梳理中国成本市场中国企估值系统性低于非国企的特色事实,磋商构建中国特色估值体系的详细方法,剖析在构建中国特色估值体系过程中潜在的各种问题与风险,有利于更好地提出对策建议。本文以下内容的构造安排如下:第二部分梳该当前中国成本市场中国企估值系统性低于非国企估值的特色事实,并剖析其可能的缘故原由;第三部分磋商如何构建中国特色估值体系;第四部分厘清在构建中国特色估值体系中该当关注的问题与风险;第五部分为结论。

二、中国国企估值系统性低于非国企估值的特色事实

2010年以来,央国企估值整体弱于非国企(王汉峰、李求索,2023)。虽然过去数十年的国企改革成效已逐步凸显,叠加近期构建中国特色估值体系的干系谈论带来的国企估值缓步回归,但是短期内上市国企被低估的状态仍将持续。认识中国国企估值系统性低于非国企估值的特色事实,不仅须要从整体把握国企被低估的程度,而且还须要分行业、分阶段、分种别把握其异质性特点。本文认为,中国国企估值系统性低于非国企估值存在以下六点特色事实。

(一)长期以来,国企始终是我国成本市场的主要组成部分

截至2023年5月18日,A股上市公司总计5199家,个中地方国企922家,中心国企447家,非国企3830家,国企数量在A股占比达26.33%;就市值而言,A股上市公司总市值达91.18万亿元,个中地方国企17.66万亿元,中心国企27.05万亿元,非国企46.47万亿元,国企总市值在A股占比达49.03%。

从长期趋势来看,自2010年以来,地方国企数量占比从13.98%上升至17.73%,中心国企数量占比从6.72%上升至8.60%,国企总数量占比略有提升,达到26.33%(见图1);地方国有企业总市值占比从22.52%低落至19.37%,中心国有企业总市值占比从55.09%低落至29.66%,低落幅度较大,但国有企业总市值占比在经由较大幅度低落后仍有49.03%(见图2)。总体来看,数量占比近1/4国企贡献了A股近一半的市值。

依据中信证券行业分类标准2.0版,截至2023年5月18日,国企分行业总市值在A股占比超过50%的共计14个行业。个中排名前10位的行业中国企市值占比均超过70%,从高到低依次是煤炭、石油化工、电力及公用奇迹、建筑、银行、钢铁、交通运输、食品饮料、国防军工、通信,个中煤炭业占比最高为94.16%,通信业占比最低为70.34%(见图3)。可以看出,我国上市国企紧张分布于传统行业,且保持着对这些传统行业的有力掌握。

(二)国企估值长期处于偏低状态,且中心国企被低估程度高于地方国企

截至2023年5月18日,地方国企PE(TTM)/PB估值为18.96x/1.54x,中心国企PE(TTM)/PB估值为10.94x/1.00x,远低于非国企的30.04x/2.35x。从长期趋势来看,自2010年以来,非国企估值长期系统性高于国企,但两者估值之差存在明显的颠簸(见图4、图5)。

数据表明,地方国企估值和中心国企估值的变革趋势较为相似,但前者长期系统性高于后者。通过不雅观察中心国企和地方国企的盈利能力(以ROE衡量),可以创造自2010年至今中心国企的ROE明显高于地方国企(见图6),因此无法大略用两者间经营效率的差异阐明两者估值差异。有研究指出,中心国企大多具有较高的行政级别和中心部委果历史背景,经营独立性较强,委托代理关系较之地方国企相对模糊,所有者缺位征象突出(李汉军、刘小元,2015),因而只管中心国企的股权构成中机构投资者占比相对较高,但其话语权较低,发挥的外部监管浸染并不明显(田昆儒、韩飞,2017)。较之中心国企,地方国企和投资者的关系更为密切,在地方国企中投资者具有更大的话语权,能发挥更大的监管浸染,从而投资者给予地方国企高于中心国企的估值,这为以上征象供应了一个可能的阐明。

(三)国企与非国企估值的差异可能与市场整体走势存在正干系关系

如果以上证指数衡量A股市场整体走势,可以创造自2010年起至今的大多数韶光内,上证指数走强即A股市场繁荣时国企与非国企的估值之差变大,上证指数走弱即A股市场衰退时国企与非国企的估值之差减小。无论是采纳PE还是PB方法,两者均显示出国企与非国企估值的差异与A股市场整体走势存在明显的正干系关系(见图7、图8)。

以2014年6月至2015年5月为例,此韶光段内上证指数快速上行,A股市场较为繁荣。同时非国企与中心国企ROE之差从-1.62%持续下行至-0.16%,非国企与地方国企ROE之差从2.08%迅速上升至3.08%后回落至2.28%,而非国企与中心国企、地方国企估值之差均显著增大。由此可见,非国企与国企估值差异与市场整体走势的正干系关系无法大略用经营效率成分阐明。

市场繁荣时,投资者普遍感情飞腾,而在高感情期,投资者对总体风险要求更低的补偿,表示为明显的风险追逐(高大良等,2015)。而国企紧张分布于煤炭、石油化工、电力及公用奇迹、建筑、银行、钢铁、交通运输、食品饮料、国防军工、通信等传统行业,行业构造稳定,盈利颠簸性较弱。故市场繁荣期间投资者更方向于紧张分布于其它行业的风险更大但收益上限更高的非国企,从而国企与非国企估值差异可能与市场整体走势存在正干系关系。

(四)就估值的稳定性而言,国企估值的颠簸明显低于非国企

在2010年至2023年5月18白天,非国企PE/PB均值为27.28x/2.97x,方差为39.57x/0.44x;地方国企PE/PB的均值为21.39x/2.07x,方差为35.56x/0.34x;中心国企的PE/PB均值为11.57x/1.35x,方差为7.28x/0.18x,中心国企估值的方差显著小于地方国企,国企估值的方差显著小于非国企(见图9、图10)。此外本文依据非国企、地方国企和中心国企每期估值较上一期估值变动的百分最近判断估值的稳定性。数据表明中心国企估值的稳定性强于地方国企,地方国企强于非国企。

国有成本的功能定位内在决定了国有企业多分布于传统行业,经营稳健但发展性不足,行业垄断带来利润的低颠簸性,从而估值受市场颠簸的影响更小。国企估值的相对稳定性决定了其可以作为风险厌恶型投资者的底层资产。

(五)不同行业国企与非国企估值差异不同,传统行业国企被低估程度更高

国企与非国企的估值差异在不同行业存在异质性表现。截至2023年5月18日,以PB衡量,少数行业(食品饮料、房地产、煤炭、打算机、非银行金融)国企估值优于非国企。这5个行业中,食品饮料、打算机整体估值较高,PB均大于4,房地产、煤炭、非银行金融整体估值较低,PB靠近1。别的行业中国企相对非国企估值存在明显折价,国企被低估的行业中,有9个行业差距在25%以内;有12个行业差距在25-50%;有4个行业差距在50%以上,分别是传媒、通信、建筑、汽车。在国企市值占比前十的行业中,有5个行业的估值低于对应行业非国企估值25%以上,分别是石油石化、建筑、钢铁、交通运输、通信,整体而言,传统行业中国企被低估程度更高(见图11)。

非国企与国企估值在行业间的异质性可能与行业特点和我国经济发展阶段有关。我国经济早期呈现出明显的投资与出口导向,从而导致了能源资源型行业以及房地产、金融等做事业的快速发展,干系企业估值有明显提升,而随着2013年以来我国经济进入新常态,消费需求在经济增长中的浸染日益加大,新型做事类行业估值明显提升,而国企与非国企的行业分布也部分决定了当前国企估值系统性低于非国企的事实。

(六)国企基本面已有较大改进,但其并未在估值中得到表示

近年来,得益于改革持续推进,国企经营效率更加稳健。2015年前受产能过剩的影响,国企经营效率较差,但2016年后因国企改革和供给侧改革力度加大,非国企与国企ROE之差从历史高位持续低落(李求索、黄凯松,2023)。疫情发生以来,各主要行业和关键领域的国企全面强化根本保障,充分增援保障疫情防控。2020年3月,国资委履行国资央企“抗疫稳岗就业”专项活动,一个月以来已供应招聘岗位超100万个。疫情期间,国企在短期内承担了更大的社会任务,导致其与非国企ROE之差有所上升,然而自2021年9月以来,国企的ROE在大多数阶段已高于非国企(见图12)。

以净利润来看,2016年至2022年间,地方国企累计涨幅94.60%,中心国企累计涨幅89.35%,均远高于非国企的58.78%。以均匀分红来看,自2019年以来,地方国企与中心国企已连续多年超过非国企。国企股息率中位数逐年提高,从2019年的1.1%升至2021年的1.3%,高于非国企(见图13)。以上数据均表明,近年来国企有着较稳健的盈利以及较高的分红和股息,基本面已有较大改进。然而特色事实显示自2019年以来非国企与国企估值之差在显著上行后略有回落,国企基本面的改进对其估值提振的力度较为有限。

三、如何构建中国特色估值体系

成熟市场的估值体系并不能很好地与我国成本市场“新兴+转轨”的特色相适配(金不雅观平,2023),为此我们须要探索建立中国特色估值体系。在系统梳理特色事实和剖析缘故原由的根本上,本文认为,构建中国特色估值体系应该遵照“一个核心”和“五条主线”。做事中国式当代化是培植中国特色估值体系的最高层次,这决定了我们必须矢志不渝地武断“一个核心”。“一个核心”是指深入学习贯彻落演习近平新时期中国特色社会主义思想,深入学习贯彻落实***大精神,将构建中国特色估值体系融入中国式当代化的历史进程中,以中国特色估值体系助力实现中国式当代化,并以中国式当代化反哺中国特色估值体系培植。培植中国特色成本市场是构建中国特色估值体系的基本层次,优化调度国企估值是其核心问题和关键抓手,可以从“五条主线”分别展开。“五条主线”分别是:全面深化国企改革、修正完善传统估值方法、优化国有上市企业信息表露、系统提升国有企业市值管理能力、科学借鉴国际干系履历。

(一)全面深化国企改革

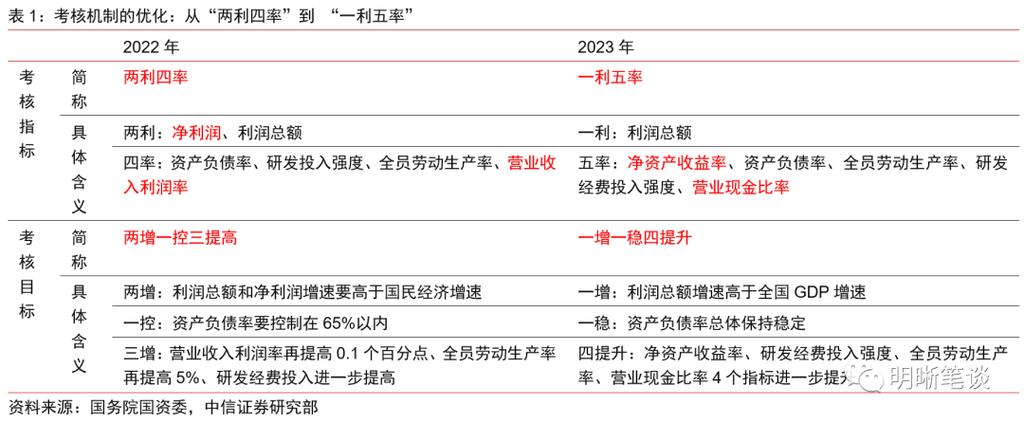

中国特色估值体系以传统估值体系为根本,兼顾成本市场一样平常规律和中国特色,这决定了全面深化国企改革是实现国企代价重估的核心。***大报告明确指出,要“深化国资国企改革,加快国有经济布局优化和构造调度,推动国有成本和国有企业做大做强,提升企业核心竞争力”,新一轮国企改革应该以详细细化的考察指标为抓手,要坚持“一利五率”的国企经营指标体系,努力实现“一增一稳四提升”的经营目标。新的考察标准增加ROE指标,对资产负债率的哀求由掌握调度为保持稳定,可见政策更加追求国企经营效率的提高。提升国企经营效率是实现国企代价重估的重中之重,进一步推动国企全面深化改革,提质增效,这不仅事关构建中国特色估值体系,更是在高质量发展阶段加快优化经济布局和构造调度的关键一条。

自1978年以来我国国企改革已经历四个阶段,经由四十多年的改革和努力,国有企业已经在公司管理、政企关系等方面取得巨大进步(项安波,2018)。特殊是自2020年以来,《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》聚焦八个方面的重点任务,在做强做优做大国有经济,增强国有企业活力、提高效率,加快构建新发展格局等方面已取得重大阶段性胜利。但目前国有企业改革仍存在诸多问题与寻衅,本文认为仍可以公司管理和稠浊所有制改革为抓手推进国企全面深化改革,助力构建中国特色估值体系。

1、进一步完善中国特色当代企业制度和公司管理机制

当代企业制度和公司管理机制是企业经营效率的主要影响成分,2017年底,我国国有企业公司制改革基本完成,但仍有部分企业尚未形成完善的公司管理机制,不能适应全面深化国企改革背景下的新形势和新哀求(刘春蕾,2022)。当前我国国有企业管理的突出抵牾紧张表现为:一是股权高度集中仍是普遍征象,非国有成本占比较低,无法发挥非国有成本的外部监督和对企业的内部促进浸染;二是董事会、监事会以及股东大会设置存在毛病,运行不规范,职能较弱,无法发挥预期浸染;三是勉励和约束机制不完善,选拔机制不健全。一方面,国企高管薪酬古迹敏感性较差,“天价”薪酬和在职消费问题也较为突出,对此缺少有效的约束机制;另一方面,大多数国企的高等管理职员仍由行政层面任免,与当代企业制度脱节,对企业经营产生本色性影响。

优化国有企业管理可以从以下三方面动手:一是合理调度国企股权构造。既可以引入非国有成本和股权投资基金等计策投资者,发挥其在企业代价创造等方面的积极浸染,又可以实施员工持股、股权勉励等方法,引发员工活力,匆匆使员工以主人翁的态度深度参与公司管理;二是优化“三会”运行机制。“三会”职能较差的紧张缘故原由在于委托代理问题,可以采纳公民代表股东会制度以及社会化董事、监事制度缩短委托代理链条(蒋建湘,2014)。同时应该进一步加强党的领导,理顺公司党委与“三会”之间的关系,使“三会”运转更加折衷有效;三是完善选拔机制与勉励和约束机制。国企管理职员由行政任免既具有历史缘故原由,又是由国企自身特点所决定,国企去行政化的重点应该在于实现政企职责分开,而不是大略地取消行政管理(王东京,2019),因此优化国企管理职员选拔机制的核心在于加强行政部门对拟任免的管理职员自身能力的审查。同时非国有股东委派高管不仅能显著提高国企高管的薪酬古迹敏感性,还能有效抑制国企高管的“天价”薪酬和在职消费问题(蔡贵龙等,2018),可以通过提高非国有股东委派高管的数量来完善勉励和约束机制。

2、进一步推进稠浊所有制改革

我国稠浊所有制改革可分为四个阶段:1978-1992年的“形势”稠浊阶段、1992-2003年的“成本”稠浊阶段、2003-2013年的“产权”稠浊阶段以及2013年至今的“机制”稠浊阶段(何瑛、杨琳,2021)。经由四十余年的持续推进,稠浊所有制改革破解了市场经济与国有经济结合的难题,能通过明晰产权、技能外溢、外洋市场和移除政策性包袱渠道改进国有企业经营绩效(杨红丽、郭舒,2021);能降落国企过度投资(赵璨等,2021)和改进企业管理(黄速建,2014)。但当前仍存在诸多抵牾与不敷,这紧张表现为:一是国有企业担心背负国有资产流失落的任务而“不愿混”,民企担心无法担保自身利益而“不敢混”;二是构造失落衡,监管针对性不敷。一方面当前混改的推进仍以中小国企为主,向头部大型国企推进的速率较慢(黄速建等,2019),另一方面对于不同性子的国企无法做到分类施策,导致监管也缺少针对性;三是"大众年夜众对稠浊所有制改革的认识不深,对非国有成本存在偏见,部分国企员工也抗拒混改。

推进稠浊所有制改革可以从以下方面动手:一是完善勉励机制和保障机制。要打消国有企业存在的国有资产流失落担忧,既要坚持掩护国有权柄,防止国有资产流失落,又要完善监管机制,对合法合规地吸纳非国有成本的企业进行正向勉励。对付民营企业存在的利益受损担忧,就必须大力肃清产权歧视,同等保护各种产权,通过健全干系法律法规形成以公正为核心的产权保护制度,肃清民营企业的疑虑,保障其合法权柄;二是对不同性子的国有企业采纳不同改革方法,做到分类监管。2015年党中心和国务院颁布的《中共中心、国务院关于深化国有企业改革的辅导见地》将国有企业按照功能定位和供应产品的差异分为***类、商业一类、商业二类,也有学者依据此辅导见地将国企分为公共做事类、特定功能类、竞争类(陈霞等,2017),两者逻辑相似。应该在对国企分类的根本上明确不同类别的企业推进稠浊所有制改革的逻辑,同时采取不同的监管标准,进一步提高监管的针对性;三是提高"大众年夜众认识,肃清职工抗拒。应该使公众认识到稠浊所有制改革对付提升国企经营效率、改进国企管理所具有的主要浸染,肃清公众对非国有成本的偏见。同时应该切实照顾国有职工权柄,对混改可能涉及的国企职工分流或下岗问题高度重视,肃清员工后顾之忧,也可采取员工持股操持进行勉励。

(二)修正完善传统估值方法

本文梳理的特色事实表明,国企基本面已有较大改进,但其并未在估值中得到表示。当前传统估值方法并不符合我国“新兴+转轨”的阶段性特色,忽略国家计策、政策导向及社会任务等外部成分,从而严重阻碍了国有企业的综合社会经济代价实现,为此亟待修正完善传统估值方法。

传统估值方法侧重“私利”,缺少对“公利”的精确认识,而这正是中国差异于西方国家的光鲜特点。一是中国传统文化自古以来便讲求“天下为公”;二是我国是社会主义国家,共同富余是社会主义的实质哀求;三是我国已步入高质量发展阶段,已不再盲目追求发展速率。如果仅考虑企业自身的预期未来现金流以及风险溢价,这对付具有较强正外部性的企业显失落公允。以承担事关国家安全和科技创新重大计策的国企为例,其具有较强的正外部性,在某种程度上有利于其它企业提高经营绩效,进而获取更高估值,但这些国企本身并未得到合理的代价评估。在此种情形下,由于产权无法明晰,可以由政府直接给予此类国企补贴,间接改进其现金流及经营状况,从而提升企业估值,肃清由正外部性导致的市场扭曲。构建中国特色估值体系必须从实质上认识西方估值理念与中国理念存在的重大差异,综合考虑上市国企的中长期代价以及其在科技创新、国家计策、统筹发展与安全、ESG等方面发挥的主要浸染,在构建中国特色估值体系的过程中贯彻落实新发展理念,使其适应我国高质量发展阶段。

1、应该在估值方法中重视国企的中长期代价和稳定性

“A股市场投资者构造正在发生积极的趋势性变革,机构投资者持股和交易占比稳步上升,个人投资者交易占比逐步低落到60%旁边。但要复苏看到,个人投资者数量超过2亿,这是我国成本市场最大的市情。”近年来,我国通过加快引入机构投资者倡导代价投资理念。一方面,机构投资者较之个人投资者更具有创造代价投资的功能;但另一方面机构投资者会面临基金排名、管理人改换等现实问题,使其不得不追求短期收益(刘京军、徐浩萍,2012)。总体而言,我国市场当前仍较为偏好短期投资,对企业中长期代价和稳定性重视不足,这在国企中尤为突出。

2019年以来,A股地方国企、中心国企退市率分别为0.44%、1.36%,大幅低于非国企的1.96%(黄红卫,2023),这表明国企抗风险能力更强、普遍经营寿命更长。以传统FCFF估值方法为例,在进行国企代价估算时应该考虑更长期的预期自由现金流,利用更小的折现因子。乃至对付某些规模较大、经营稳健的国企,可以考虑其永续经营代价,在FCFF中引入代表国企永续经营代价的自由现金流。此外特色事实表明,当前市场估值中对企业分红和股息重视程度较低。国有企业分红水平将成为影响国企ROE水平、市场代价的主要成分,关系着地皮财政向股权财政转型。应该在中国特色估值体系中更加重视这些长期具有较高水平分红和股息的国企。

2、将安全代价纳入估值体系

当前国际形势繁芜多变,逆环球化思潮举头,国际竞争加剧。2018年,特朗普政府不顾中方劝阻,执意掀起中美贸易争端;2022年俄乌冲突爆发、美国对中国半导体进行***,诸多迹象表明统筹发展与安全已成为当前我国经济发展的核心议题,新发展格局的核心要义在于统筹发展与安全(高培勇,2021)。在繁芜的形势下,国家安全面临新的寻衅,为此必须更好发挥国有企业在关系国家安全、国家经济命脉行业中的“压舱石”浸染,提升国企在这些领域的核心掌握能力,保障国民经济关键领域家当链和供应链安全。当前我国正面临百年未有之大变局,应该将安全要素纳入估值体系,对那些在能源安全、国防安全、供应链安全、金融安全等领域扮演主要角色的国企按其安全贡献提升估值空间。

3、估值方法应精确认识国企的科技创新浸染

诚然国企创新能力比较非国企仍有差距,在研发用度率以及研发职员比重上明显低于非国企。但事实上改革开放以来四十多年的实践表明,大型国企在我国的创新体系中发挥的浸染不可替代(高旭东,2018)。当前国际形势繁芜多变,我国对外开放进入新阶段,作为国民经济发展的主要支柱,国有企业创新能力提升对贯彻落演习近平新时期中国特色社会主义思想、实现创新引领发展具有重大意义(陈劲、尹西明,2018)。二十大报告指出,“健全新型举国系统编制,强化国家计策科技力量”,而由国企承担重大领域的科技创新任务正是支持我国“新型举国系统编制”计策履行的主要一环。当前传统估值方法仅仅考虑研发用度率以及研发职员比重,而忽略了国企在关键领域开展创新所具有的国家计策意义。在事关国家竞争力的关键领域,并未给予承担重大创新任务的国企足够的代价补偿。为此应组织有关专家进一步开展科创型国企估值的理论、方法、国际履历的研究,在传统估值体系中优化企业创新能力的干系评判指标,要综合考虑“科技研发规律、家当高下游状况、公司技能上风、公司商业模式、核心研发职员”等成分,对涉及国际竞争和新时期国家核心竞争力的创新型国有企业给予更科学公允的估值,为我国培植创新型国家供应加速动力。

4、应该将ESG表现纳入估值体系

ESG表现可以将具有正外部性的“公利”转变为可量化的评估指标,能通过缓解企业融资约束、改进经营效率、降落财务风险提升企业代价(王琳璘等,2022)。以FCFF方法为例,具有更好ESG表现的企业社会代价更高,经营的可持续性更强,在对其估值时应该考虑更长期限的预期自由现金流、更低的风险溢价以及更低的折现因子。同时也可考虑将ESG信息表露质量纳入估值体系,信息表露作为决定投资者对企业理解程度的主要成分,在全面注册制改革下更具现实意义。

国企ESG管理能力突出,表露情形更好,但国有企业因长期受到行政干预而承担更多的经济、环境、社会等多重任务,其良好的形象已经深入民气,因此较之非国有企业而言,国企更好的ESG表现很难得到更高的企业代价(张琳、赵海涛,2019)。因此可以考虑直接给予干系国企与其自身ESG表现相对应的补贴或是税收优惠,直接改进其现金流和财务指标,从而达到将该部分被低估的ESG表现间收受接管入估值体系的目的。

5、应该结合国家发展计策和政策导向,对处于不同行业、不同生命周期、不同环节的企业采取多样化估值方法

在不同的行业中,综合考虑企业个体特色和行业总体特色选取不同类型的估值模型,已逐渐成为当前代价评估的主流趋势(李彦甫,2016)。本文梳理的特色事实也表明不同行业国企与非国企估值差异不同,传统行业国企被低估程度更高。但传统估值体系将行业分布、企业生命周期等成分视为外生,而忽略了国家发展计策和政策导向对其的内在影响。

我国目前正步入高质量发展阶段的主要转型期间,在新发展理念的勾引下,企业、家当都在进行积极转变。中国传统估值体系应该在把握行业分布、企业生命周期等成分的根本上,科学把握我国发展计策和政策导向对其的内在影响,把企业和行业的发展纳入到中国式当代化的时期背景中。***大报告对我国当代化家当体系培植提出了明确哀求,要在巩固传统上风家当领先地位的根本上,推动计策性新兴家当领悟集群发展,构建优质高效的做事业新体系。如对处于信息技能、人工智能、生物技能、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等计策性新兴家当的企业,特殊是这些领域中深入贯彻国家发展计策和政策导向的国企,给予得当的估值溢价,从而实现国家发展计策与政策导向对企业估值的引领浸染。

(三)优化国有上市企业信息表露

本文梳理的特色事实表明,中心国企和地方国企的估值差异可能源于委托代理问题和投资者关系,为此有必要优化国有上司企业信息表露。基于旗子暗记通报理论,公司信息表露是影响成本市场估值的主要成分,更透明的信息环境降落了信息风险和提高了估值的准确性(辛清泉等,2014)。企业社会任务信息是我国上市公司信息表露的主要组成部分,其质量与数量与股票收益率之间存在显著的正干系关系(沈洪涛、杨熠,2008)。民营企业积极进行信息表露的主要浸染在于降落信息不对称,缓解融资约束(钱明等,2017),得到更多社会成本,然而国企较之民企在融资方面存在明显上风,因而主动进行信息表露的动力不敷。

为提高上市国企的信息表露质量,可以采纳以下方法:一是进一步推动完善国企稠浊所有制改革,稠浊所有制改革给国企引入非国有成本,较之国有成本其有更强的逐利动机,会更加积极地参与公司管理,进而提升社会任务信息表露质量(周绍妮等,2020);二是加强国企与个人投资者、机构投资者的积极沟通互换,充分发挥剖析师以及券商等中介机构在企业信息表露中的主要浸染。尤其是就外国机构投资者而言,其不仅更短缺我国上市国企的信息,而且多采取西方传统估值方法,无法精确认识我国国企巨大的社会经济代价,对中国特色理解不深。应该进一步加强国企与外国机构投资者之间的沟通互换,这样一方面可以降落国企与外国机构投资者之间的信息不对称程度,降落信息风险,另一方面可以向外国机构投资者通报更多关于中国特色估值体系的信息,提升其估值的准确性;三是可以将国企信息表露质量纳入国企经营考察目标体系中,以考察压力倒逼企业提高信息表露质量;四是进一步优化监管机构监督管理职能,更好发挥监管机构在企业信息表露中的根本性浸染。

(四)系统提升国有企业市值管理能力

市值管理能力较弱可能是导致我国国有企业估值涌现系统性偏低的紧张缘故原由之一,因此有必要系统提升国有企业市值管理能力。市值管理是指通过代价创造、代价经营、代价实现掩护公司市值与内在代价的动态均衡的一种计策管理机制(贾小波等,2016)。当前我国国企市值管理仍旧存在诸多问题,这紧张表现为:一是尚未建立有效的市值管理体系。国企上市公司由于自身在政策和融资中的上风地位缺少市值管理的紧迫感,同时国企考察管理机制决定了经营者的利益并未和市值挂钩(何林,2020);二是不重视投资者关系管理。投资者关系对公司代价产生显著正向影响(杨德明等,2007),但国企较高的股权集中度以及较强的行政化色彩导致其投资者关系管理水平较低(马连福等,2008);三是国企驾驭成本市场的能力尚待提高,缺少成本市场运作履历。

提高国企市值管理能力可以从以下方面动手:一是完善国企管理机制,深入推进稠浊所有制改革,从根本上提升市值管理能力;二是将国企市值纳入考察管理体系,建立完善与市值挂钩的勉励体系,倒逼国企经营管理团队提高对市值管理的重视;三是加强投资者关系管理。要组建专门的投资者关系管理部门,实时网络市场的各种不雅观点与见地,及时向公司反馈;可以向国外明星非国企(如微软、苹果等)学习,如在每年中期、年末古迹发布后召开环球发布会,直接回答投资者关怀的问题,为投资者答疑解惑;四是提高利用成本市场的能力。要组合式利用证券市场和期货市场的多种产品进行市值管理;要充分利用银行、基金等机构供应的财富管理、研究咨询和投资顾问做事;面临负面信息时要及时利用发布澄清公告、进行媒体宣扬等危急管理手段;还应学习节制并购重组、股权勉励、分立分拆等操作手段。

(五)科学借鉴国际干系履历

中国特色估值体系以传统估值体系为根本,兼顾成本市场一样平常规律和中国特色,这决定了我们应科学、辩证地借鉴发达国家干系履历。

美国成本市场历史悠久,体系完善,中国成本市场与美国成本市场存在诸多差异。第一,美股专业机构投资者的持股比例明显高于A股。以总市值口径测算,美股市场上机构投资者持有的市值占比超过50%,而A股市场上这一比例约为20%;第二,外资持股比例也存在差异。美股市场上外资持有的市值占比靠近20%,而A股市场上这一比例约为10%;第三,从行业分布来看,A股上市公司多分布于传统行业,而美股上市公司多分布于创新型高科技行业;第四,中美上市公司数量相称,但美股市场上每年退市的企业约500家,A股市场上每年退市的企业不敷50家;第五,A股的换手率远高于美股。

中国特色成本市场可以参考美国履历,在以下几点更好发挥成本市场一样平常规律:提高专业机构投资者占比;促进高水平对外开放,提高外资持股比率;鼓励创新型、高科技型企业上市,提高风险承受能力;加强退市制度培植,引发市场活力;进一步强调代价投资、长期投资。但同时有别于美国履历,中国特色成本市场应该更好发挥为实体经济做事的能力。

日本上市公司的破净股占比明显高于中美欧成本市场的比率,因此近年来日本采纳多种方法推动市净率低于1的公司提升估值,近期已在成本市场中得到表示,引发海内外投资者关注(侯苏寒、祁宗超,2023)。2012年12月,时任日本首相安倍晋三提出通过强化企业管理、推进管理层思维变革提升日本企业的ROE。2014年8月,一桥大学的伊藤邦雄教授在《伊藤报告》中指出要通过提升企业与投资人的对话创造企业代价,日本企业要追求8%以上的ROE。此后,日本政府推出包括企业经营、投资者关系管理、公司管理在内的一系列改革方法,日本金融厅与东京证券交易所就纠正破净公司展开密切互助,公布了《本色性公司管理改革行动操持》。

日本作为成本主义国家虽然与我国存在实质差异,但回顾其提高破净企业估值的历史,可以为我国构建中国特色估值体系供应以下四点履历:一是要高度重视企业以ROE为代表的经营效率;二是要加强企业信息表露,优化投资者关系;三是要让投资者树立中长期代价投资理念,同时通过分红、回购等方法提高投资者回报;四是要加强多方协作,发挥政府的折衷功能,组织投资者、金融机构、企业共同努力,推进企业估值提升。

四、构建中国特色估值体系中应关注的问题与风险

本文在系统梳理特色事实并剖析缘故原由的根本上,结合中国特色估值体系的三个层次提出了“一个核心”和“五条主线”的实现路径。但同时应该认识到,在构建中国特色估值体系的过程中,至少存在以下四方面的问题与风险,须要格外加以重视。

(一)低估或忽略了市场在资源配置中所起的决定性浸染

有不雅观点认为,中国特色估值体系便是要直接给予被低估的国企更多资金,由政府直接调控成本市场的资源配置,此种不雅观点的缺点在于既不理解中国特色,又对成本市场一样平常规律认识不全面。2023年5月21日,《经济日报》揭橥题为《“中特估”不能大略理解为直接拔高国企估值》的评论,强调指出“探索建立中国特色估值体系,不能大略理解为直接拔高国企估值水平,勾引资金推动股价短期、快速上涨。”中国特色成本市场仍是市场,也必须知足市场的基本运行规律,中国特色估值体系仍应发挥市场在资源配置中的决定性浸染。

中国特色成本市场既服从成本市场一样平常规律,又具有不同于西方成本市场的中国特色,两者的紧张差异在于以下三点:一是我国成本市场更强调做事实体经济,做事中国式当代化;二是我国发展成本市场始终坚持“以公民为中央”,做事共同富余;三是在中国成本市场中,国有经济是代价创造的主要载体,国有成本是社会公共财富的“压舱石”(赵锡军,2022)。政府在个中仍要发挥主要浸染,但其紧张表现在充当“成本市场制度的设计者、成本市场机制的培植者、成本市场运行的监督者”。

如果政府直接勾引资金推动国企股价短期、快速上涨,进而拔高国企估值水平,很可能带来诸多问题:一是某些经营效率较差的国企反而能借助中国特色估值体系获取更多的资金,这违背了成本市场一样平常规律,削弱了市场的资源配置功能。对付经营效率较差、系统编制僵化的国企,不但不能由政府直接勾引资金推动其估值上升,反而应该加快其退市,从而提高资源配置效率;二是很可能带来“国进民退”。在大多数情形下,“国进民退”实际上是指国有企业或国有成本扩展的同时伴随私营企业或私有成本的退出或紧缩,即“国进私退”(李政,2010)。如果政府直接勾引资金推动国企股价短期、快速上涨,这将进一步强化产权歧视,危害非公有制经济的合法权柄,导致民营经济在市场竞争中处于弱势地位。当前我国实施以公有制为主体、多种所有制共同发展的基本经济制度,既要在关系国民经济命脉的主要行业和关键领域保持国有经济的支配地位,又要在其它领域大力保护发展非公有制经济;三是此举虽然使国企直接得到了大量资金,但如果这些国企的经营效率不敷以支撑公民群众在成本市场投资所哀求的应得收益,那么这不符合我国发展成本市场始终坚持“以公民为中央”,做事共同富余的特点;四是可能会给市场带来新的扭曲。当前我国融资构造仍以直接融资为主导,正处于大力发展间接融资的关键期间,如果无法做到对不同性子的企业公正对待,反而让中国股市变成国有企业融资的工具,那么各种非国企以及中小企业面临的融资难、融资贵等问题会更加突出,违背了大力发展间接融资的初衷。

(二)忽略了短期成分与中长期成分的平衡

中国证监会主席易会满指出,中国特色成本市场是与中国特色社会主义制度相结合、相适应的市场,在市场培植实践中必须做到牢牢环绕党和国家事情大局、落实好两个“绝不动摇”、坚持以公民为中央(易会满,2022),这决定了中国特色估值体系应综合考虑短期成分与中长期成分。当前我国投资者组成、市场投资理念等成分导致成本市场过度重视短期成分,忽略了短期与中长期成分的平衡,这可能带来诸多问题。

一是忽略企业社会经济代价。以事关中国式当代化和高质量发展的国企科技创新、家当掌握和安全支撑浸染为例,中长期来看具有很高的社会经济代价。但其在短期内难以不雅观测,而且由于前期投入较高档成分很可能会造成企业短期经营绩效变差。如果投资者不重视中长期成分,那么他们会给予上述企业较低估值。上述企业无法得到成本市场的精确评价,也会影响自身长远发展,这会形成正反馈机制,持续危害我国成本市场整体资源配置效率,不利于充分发挥国企的“三个浸染”,影响国企中长期社会经济代价实现。

二是忽略企业分红和股息。当前我国成本市场投资者仍倾向于获取短期成本利得,忽略了企业分红和股息,而国企常日会供应更高的分红与股息。由于投资者只为获取短期成本利得,并不通过中长期持有股票获取稳定的分红和股息,因而国企更高的分红与股息无法在估值中得到表示。国企大多分布于传统行业,企业经营稳定,如果国企仅仅根据市场偏好降落自身分红和股息,却不能高效地利用留存的资金,则只会带来净资产上升。由于利润增速缓慢,会导致ROE低落,进而进一步降落国企估值。

三是片面理解中国特色估值体系。从短期来看,实现国企代价重估是中国特色估值体系的核心问题。但从中长期来看,构建中国特色估值体系应该置于中国式当代化和高质量发展的时期背景之中。国企不仅应该在中长期承担更大的任务,而且也有能力大有作为。既要重视短期的国企被低估问题,又要在中长期更好发挥国企的财政任务、社会任务。构建中国特色估值体系要以实现国企代价重估为抓手,牢牢环绕党和国家发展大局,更好做事中国式当代化和高质量发展。

(三)对国际投资者权柄保护不足重视

近年来,我国始终武断不移地推进成本市场对外开放并取得了重大造诣。形成了包括合格投资者制度、金融根本举动步伐互联互通和金融机构专业化跨境资产配置做事在内的多渠道、多维度的开放格局(石红波,2019)。2014年,外资持有A股市值约为1454亿元,占比0.46%,而截至2022年末,外资持有A股市值3.2万亿元,占A股自由流利市值的9%。我们应该认识到外资在我国成本市场的主要性日益凸显,同时也应该认识到外资仍是我国成本市场占比较低的弱势群体,必须依法保护其合法权柄。

一方面,国际投资者与我国企业间具有较强的信息不对称,这在国企中尤其突出;另一方面,由于文化背景和社会制度等方面的差异,国际投资者对中国特色的认识程度还有待提高。在大力推进构建中国特色估值体系的过程中,必须高度重视国际投资者的合法权柄,否则将严重阻碍我国成本市场对外开放,不利于我国成本市场长期康健稳定发展。为此应该做到以下三点:一是加强国企与国际投资者之间的信息表露,改进国企与国际投资者关系;二是向国际投资者积极宣扬中国特色,让其理解并认可中国特色所具有的巨大上风;三是向国际投资者强调中国特色估值体系始终坚持市场在资源配置中的决定性浸染,会依法保障国际投资者的合法权柄。应该让国际投资者深度参与中国特色估值体系,这既能利用我国国企代价重估给其带来稳定收益,又能利用国际资金做事我国当代化培植,是双赢而非零和博弈。

中国特色成本市场并非与环球成本市场脱轨,在坚持成本市场一样平常规律的根本上具有更明显的中国特色以及中国上风。中国特色估值体系应该充分融入环球成本市场,要通过改变国际投资者的不雅观念将中国特色估值体系向环球成本市场推广,为天下各国贡献更多中国聪慧。

(四)在探索建立中国特色估值体系方面一味求快

特色事实表明,自2010年以来,我国国企估值长期系统性低于非国企。近年来国企基本面已有阶段性改进,但在估值中并未得到表示。实现国企代价重估并非一日之功,探索构建中国特色估值体系不可一味求快,应该循规蹈矩。

盲目推进国企代价重估和中国特色估值体系培植可能存在以下风险:一是缺少必要的理论辅导。当前市场对中国特色和成本市场一样平常规律的认识还有待加深,对付什么是中国特色估值体系还须要进行充分磋商。如果一味求快,理论根基不踏实,可能导致中国特色估值体系仅仅成为西方传统估值体系的换名,无法做到从事实上表示中国与西方成本主义国家在文化、政治、制度等各方面的实质差异,无法充分发挥我国上风。应该组织有关专家进一步开展干系研究,充分论证,在此根本上广泛试点,总结履历教训,构建系统、完善、科学的中国特色估值体系;二是可能过分调动我国个人投资者感情。当前市场对中国特色估值体系较为关注,如果盲目快速推进,叠加机构投资者的引领带动,可能导致个人投资者过度乐不雅观,从而市场整体盲目进行投资,产生较大泡沫,不利于中国特色成本市场长期稳定发展;三是缺少顶层设计,无法做到各方协同。构建中国特色估值体系须要政府、金融机构、投资者以及企业多方共同努力。如果一味求快,而忽略了顶层设计,则无法实现多个参与者的协同合营,可能导致终极政策履行效果不佳。

五、结论

为建立系统、完善、科学的中国特色估值体系,须要在梳理特色事实的根本上剖析缘故原由,探索实现路径,并洞察实现过程中的潜在风险。

本文首先系统性梳理了中国成本市场中国企估值系统性低于非国企的特色事实,其紧张表现为:第一,从数量、市值、行业分布来看,国企始终是我国成本市场的主要组成部分;第二,国企估值长期处于偏低状态,且中心国企被低估程度高于地方国企,这可能源于二者委托代理关系的差异;第三,国企与非国企间的估值之差可能由于投资者预期而与整体经济环境存在正干系关系;第四,国企估值可能由于自身行业分布而具有更高的稳定性;第五,不同行业中国企被低估程度存在异质性表现,传统行业中国企被低估程度较高,这可能与行业特点和我国经济发展阶段有关;第六,以ROE、净利润、分红等多指标衡量的国企基本面已有改进,但其并未在估值中得到表示。

在系统认识国企估值偏低的根本上,应该以实现国企代价重估为抓手构建中国特色估值体系,并将其融入中国式当代化培植的历史进程中。要深入学习贯彻落演习近平新时期中国特色社会主义思想,深入学习贯彻落实***大精神。要以全面深化国企改革为核心,持续完善公司管理机制和推进稠浊所有制改革,实现国企提质增效;要重视国企的中长期代价和稳定性,综合考虑国企在科技创新、国家计策、统筹发展与安全、ESG等方面的主要浸染,修正传统估值方法,表示更多“公利”;要优化国有上市企业信息表露;要加强投资者关系管理,提升国企市值管理能力;同时要科学借鉴以日本为代表的国际干系履历。

目前仍存在对国企长期系统性被低估的特色事实理解不透彻,对中国特色和成本市场一样平常规律认识不深刻的缺点不雅观点,这使得在构建中国特色估值体系过程中存在诸多潜在风险:一是低估或忽略了市场在资源配置中所起的决定性浸染,可能危害成本市场资源配置效率和广大公民群众利益;二是忽略了经营绩效等短期成分与企业社会经济代价、分红和股息等中长期成分的平衡,不理解构建中国特色估值体系对付中国式当代化进程所具有的主要意义;三是对国际投资者权柄保护不足重视,可能严重阻碍我国成本市场对外开放和长期康健发展;四是在探索建立中国特色估值体系方面一味求快,盲目制造市场泡沫,同时可能由于缺少理论根本和顶层设计使得终极政策履行效果不佳。

参考文献

蔡贵龙、柳建华、马新啸:“非国有股东管理与国企高管薪酬勉励”,《管理天下》2018年第5期。

陈劲、尹西明:“培植新型国家创新生态系统加速国企创新发展”,《科学学与科学技能管理》2018年第11期。

陈霞、马连福、丁振松:“国企分类管理、政府掌握与高管薪酬勉励——基于中国上市公司的实证研究”,《管理评论》2017年第3期。

丁晓钦、陈昊:“国有企业社会任务的理论研究及实证剖析”,《马克思主义研究》2015年第12期。

高大良、刘志峰、杨晓光:“投资者感情、均匀干系性与股市收益”,《中国管理科学》2015年第2期。

高培勇:“构建新发展格局:在统筹发展和安全中前行”,《经济研究》2021年第3期。

高旭东:“不可替代的创新:大型国企创新实践的启迪”,《清华管理评论》2018年第9期。

黄红卫:“中国特色估值的理论与实践研究”,《财信证券研究报告》,2023年。

何林:“基于管成本为主深化国企改革形势下的市值管理研究”,《企业改革与管理》2020年第7期。

侯苏寒、祁宗超:“从‘日特估’看‘中特估’行情:日本公司管理改革及估值经营履历借鉴”,《野村落东方国际证券研究报告》,2023年。

黄速建:“中国国有企业稠浊所有制改革研究”,《经济管理》2014年第7期。

黄速建、肖红军、王欣:“竞争中性视域下的国有企业改革”,《中国工业经济》2019年第6期。

何瑛、杨琳:“改革开放以来国有企业稠浊所有制改革:进程、成效与展望”,《管理天下》2021年第7期。

金不雅观平:“‘中特估’不能大略理解为直接拔高国企估值”,《经济日报》,2023年。

蒋建湘:“委托代理视角下国企公司管理的改进”,《法律科学(西北政法大学学报)》2014年第6期。

贾小波、黄菊英、任家华:“市值管理在深化国企改革中的浸染研究”,《财会通讯》2016年第16期。

笠晨:“拆解‘中特估’范例样本:三大运营商启动第一波估值抬升,后续还有多大代价重估空间?”,财联社网站,https://www.cls.cn/detail/1355007,2023年。

刘春蕾:“新一轮国企改革背景下关于完善国有企业公司管理的对策建议”,《上海国资》2022年第8期。

李汉军、刘小元:“国有控股上市企业股权多元化与公司绩效:2007-2012年的一个考验”,《中心财经大学学报》2015年第7期。

刘京军、徐浩萍:“机构投资者:长期投资者还是短期机会主义者?”,《金融研究》2012年第9期。

李求索、黄凯松:“探索中国特色估值体系:国企低估值的解析与优化”,《中金研究报告》,2023年。

李迅雷:“股权财政的逻辑与现实:从央企随处所国企”,中国首席经济学家论坛网站,http://www.chinacef.cn/index.php/index/article/article_id/9906,2023年。

李彦甫:“行业特色与行业特定估值模型研究”,《经济与管理研究》2016年第10期。

李政:“‘国进民退’之争的回顾与澄清——国有经济功能决定国有企业必须有‘进’有‘退’”,《社会科学辑刊》2010年第5期。

马连福、陈德球、胡艳:“管理环境、股权构造与投资者关系管理”,《当代经济科学》2008年第3期。

钱明、徐光华、沈弋、窦笑晨:“民营企业志愿性社会任务信息表露与融资约束之动态关系研究”,《管理评论》2017年第12期。

石红波:“我国成本市场对外开放现状与风险戒备研究”,《金融经济》2019年第20期。

沈洪涛、杨熠:“公司社会任务信息表露的代价干系性研究——来自我国上市公司的履历证据”,《当代财经》2008年第3期。

田昆儒、韩飞:“内部掌握、机构投资者与真实盈余管理——基于央企、地方国企和其他企业的划分”,《华东经济管理》2017年第4期。

王东京:“国企改革攻坚的路径选择与操作思路”,《管理天下》2019年第2期。

王汉峰、李求索:“培植中国特色当代成本市场,探索中国特色估值体系”,《中金研究报告》,2023年。

王琳璘、廉永辉、董捷:“ESG表现对企业代价的影响机制研究”,《证券市场导报》2022年第5期。

王军:“中国特色估值体系的内涵及投资逻辑”,中国首席经济学家论坛网站,http://www.chinacef.cn/index.php/index/article/article_id/9889,2023年。

项安波:“本色性、有力度的国企改革——纪念国企改革40年”,《管理天下》2018年第10期。

辛清泉、孔东民、郝颖:“公司透明度与股价颠簸性”,《金融研究》2014年第10期。

杨德明、王彦超、辛清泉:“投资者关系管理、公司管理与企业古迹”,《南开管理评论》2007年第3期。

杨红丽、郭舒:“稠浊所有制改革对国有企古迹效的影响及浸染机制”,《当代经济磋商》2021年第1期。

易会满:“努力培植中国特色当代成本市场”,《求是》2022年第15期。

闫衍:“我国土地财政的蜕变、困局和应对”,中国宏不雅观经济论坛网站,http://ier.ruc.edu.cn/ltzj/hgjjrdwtyth/2023n2023/dlssqwgtdczdyhkjhyd/,2023年。

赵璨、宿莉莎、曹伟:“稠浊所有制改革:管理效应还是资源效应?——基于不同产权性子下企业投资效率的研究”,《上海财经大学学报》2021年第1期。

张琳、赵海涛:“企业环境、社会和公司管理(ESG)表现影响企业代价吗?——基于A股上市公司的实证研究”,《武汉金融》2019年第10期。

周绍妮、郑佳明、王中超:“国企混改、社会任务信息表露与国有资产保值增值”,《软科学》2020年第3期。

赵锡军:“中国特色成本市场的培植目标和路径选择”,《公民论坛》2022年第3期。