悔是不悔,如何判断?先扪心自问两个问题:

一,如果你能带着现有的知识和履历回到过去,你还会选择做母亲吗?

二,从你个人的角度来看,做母亲的收成大过丢失吗?

若两个问题的答案都是否定,差不多便是“后悔”了。

那条调研微博收到的回答,大多数是不悔,但也有后悔——

“我很爱我女儿,小妞妞也很好,康健聪明活泼可爱,可我还是每一天都在后悔生下她。她给我的快乐远远远远不足填补由于养育她所丢失的、本可用于自我的韶光精力,更别提由于担心她在这个操蛋的天下如何康健快乐终年夜而导致的焦虑……”

“后悔。紧张还是对全体天下不再认同,其余,自己想做的事太多而韶光不足。孩子本身是很好的。大概问题是出在我自己的认识上吧。”

“我女儿11岁,我大概从她不到1岁起开始后悔当妈。当然既然生了她,我会给她我所有的爱和帮助,但我仍旧暗戳戳的希望她往后谨慎生养,或者不生,我也不想带孙子。(没有给孩子任何生养和家庭方面的暗示和勾引)”

“这两个问题从事儿出生到现在的21个月里我问过自己不下20次,一贯都没有答案。彷佛她带来的快乐和痛楚是两个维度的单位,无法比较,无从衡量,并且互不抵消。”

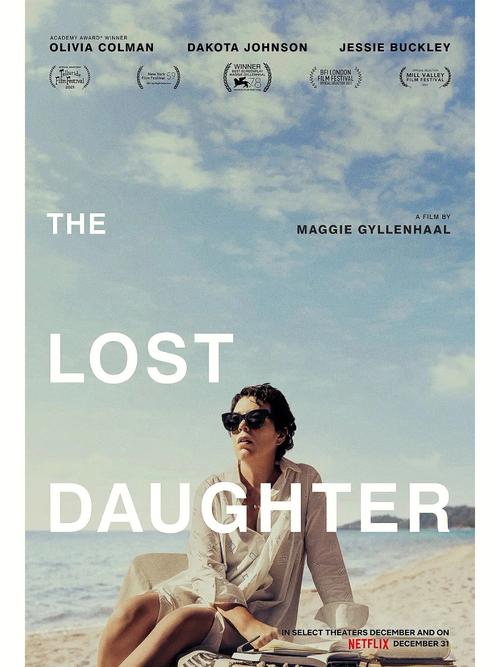

实在,这两个问题因此色列社会学家奥尔纳·多纳斯(Orna Donath)提的。她所做的,正是一个“冒天下之大不韪”的研究——后悔成为母亲的女性。

以色列社会学家奥尔纳·多纳斯, 以及她写的调研《后悔做母亲》。 | 维基百科

爱着孩子,但后悔成为母亲

多纳斯访谈了以色列23个后悔成为母亲的人。她们的岁数从26岁到73岁不等,个中5人乃至已经做了祖母——这意味着“等孩子终年夜,你就会以为值得”的老话,在她们身上并没有应验。

这23个母亲中有各种各样的人,有3人一贯是家庭妇女,别的20人都或长或短地事情过。有7人自认是蓝领,14人自认是中产,2人自认是中产阶级里的上层。她们里有已婚,也有离婚,也有丧偶。她们最少也有1个孩子,最多的有4个孩子。孩子最小的1岁,最大的已经48岁。

虽然23人只是个小样本,但也表示出不论若何的经济条件、婚姻状况、孩子情形……女性都有可能后悔成为母亲。

在多纳斯的研究中,这些母亲们并不是后悔孩子的出生存在,也不是希望孩子从这世上消逝——她们依然爱自己的孩子,把孩子看做有权生存的人。她们只是抱负撤除自己的母亲自份,重新成为一个不是任何人母亲的女人。

个中一些母亲此前从不评论辩论自己的后悔,正是为了保护自己的孩子——她们不肯望孩子以为自己是不被期待、不受欢迎的,是毁掉母亲人生的包袱。

她们也没有对孩子不负任务。这个调研里的母亲复苏地意识到并担负起了育儿任务——无止境无停息的任务。这正是她们的痛楚来源。

多纳斯的受访者之一,孩子不到4岁的芭厘表示:“那是一种恼人的包袱。统统都得照孩子的日程来。一天二十四小时里,总会想到她,想到对她的任务,就像挥之不去的背景噪音。我再没有做自己喜好的事情的自由。韶光有限,我的资源也有限。我用尽所有力气跟她在一起,除此之外我什么也做不了。”

另一个孩子不到4岁、同样不堪重负的索菲亚说:“他们(孩子们)不管在不在面前,都是包袱。……我丈夫问我,如果有一百万美元再加个住家帮手会不会好——那也无济于事。你是家长。任务是你的。任务和折磨都在你身上。我从前不明白这点。我以为我会得到很多帮助,我会很快乐地爱着孩子。”

后悔成为母亲的她们,依然爱自己的孩子 | 坡道上的家

孩子大了往后,会好些吗?

有些母亲依然以为痛楚折磨。养育的困难永久存在。从养育薄弱的新生儿开始,胀气,无眠,然后是幼童阶段,发育,医疗,再之后是教诲,叛逆,交友,恋爱……对有些母亲来说,并不是“熬几年就好了”“困难是暂时的”。来自孩子的新烦恼无穷无尽,而曾经积累的履历到下个阶段就全然无用。

孩子在青春期的卡梅尔说:“我是个好妈妈,任何时候我都能证明这点。但我为此付出了很高的代价,我将终生为此付出代价——忧虑,心痛。不是诸如‘怕他发生车祸’那样的小焦虑。而是随着韶光不断变革的不同的心痛。比如我孩子之前有社交问题,当他没有朋友、和其他孩子处不好、孤单一人时,真的让我支离破碎,心力交瘁。现在我担心的是他会长成什么样的人,一种存在主义的忧虑。”

当然,成为母亲总是艰辛的。但后悔不单单是由于艰辛。更是由于,有一部分女性真正想要的人生,与“母亲”这条道路是互斥的。

舞蹈家杨丽萍的人生激情亲切便是舞蹈,她也自陈说是天下的察看犹豫者,来到世上,就为了“看一棵树怎么成长,河水怎么流,白云怎么飘,甘露怎么凝集”。如果说孩子是我们和这个天下更深刻更久远的联结,有些女性可能本就不想和天下以及另一个人类产生“更深刻更久远的联结”。

长久以来,人们都知道男性中存在一部分“浪子”,他们天生缺少“父性”,不想结婚生子,不想被家庭的任务束缚。社会可能并不赞许他们,但至少正视并承认他们的存在。

何不承认,女性中也有同样“缺少母性”的存在?

而且女性实际承担的育儿任务,每每多过男性。女性在成为母亲之后,每每痛楚地觉得到自己有责任成为紧张抚育者。她从那一刻开始,要为“另一个人”的生活卖力——有时候险些是全责。

父亲并不被期待这样的“育儿全责”。他们事情,同时天经地义地拥有并支配“属于自己的韶光”——毕竟,赢利养家就已经达到好男人的标准,如果再抽空“帮忙”育儿和家务,就绝对是模范了。父亲被许可时时时地、在韶光和空间上阔别孩子。谁会期待父亲随时随地回应孩子的需求呢?但母亲被如此期待着。当看到一个孩子被照顾得不足好的时候,周围人责备的,一定先是母亲。

无法爱上孩子,讨厌孩子的母亲

前不久,还有一条网络了一些“讨厌自己的孩子”的发言的微博,被转发了两万多次。

微博截图 | https://www.weibo.com/3887748476/Jlpla6IvB

只管在催生时,“你自己生了孩子就会喜好就会爱了”是个常见话语,然而,这条微博引起的广泛反响却证明,的确有父母痛恨着自己的孩子,也的确有孩子感想熏染到自己被父母痛恨着。

为什么人会讨厌自己的孩子?

可能的缘故原由有很多。

为人父母,只要生理足够成熟、能生下孩子就可以。但要做到爱自己也爱孩子,照顾好自己也照顾好孩子,非得心智足够成熟,经济条件也足够好才可以。

有的父母,还不会真正的爱自己,他们讨厌自己,痛恨自己,悲观负面地看待自己。这样的父母在看一个幼小的孩子时,就更随意马虎看到自己讨厌自己的部分,自己痛恨自己的部分。

有的父母,还无法照顾好自己的生活,这时候再加入一个须要照顾的孩子,生活就会更加失落衡痛楚。有些单身生养的母亲,会视孩子为自己的耻辱,和毁灭自己人生的罪魁罪魁。

有的父母,完备不睬解如何养育孩子就生下了孩子,或者长期忽略,或者缺点溺爱,终极养出了性情糟糕、完备不可爱的孩子。于是父母和孩子彼此痛恨。

有的父母是一对怨偶,彼此侵害,彼此痛恨。于是孩子任何一点和对方相似的地方,都会激起他们的愤怒与痛恨。

有的父母,生下孩子时想要的是实现特定欲望的工具。然而,孩子是有自己性情特质的人类,不是父母能定做的产品。当父母创造孩子不能实现ta的心愿时,就会因失落望而产生对孩子的痛恨……

在最糟糕的情形里,父母会杀掉孩子。美国均匀每年有450个儿童被父母杀害。加拿大1961~2011年间至少有1612个儿童被父母杀害——大部分凶手是亲生父母,而非继父继母。在日本,父母常常在自尽时也杀掉孩子,乃至有了这种悲剧的专有称呼“亲子一同自尽”(Oyako-shinju)。在一项针对杀子母亲的研究里,母亲杀子的风险成分包括,贫穷、孤独、没有事情、曾经遭受家暴,或者有其他关系问题。

2012年,俄罗斯女子Galina Ryabkova将自己7岁和4岁的两个儿子从15楼阳台推下,两个孩子当场身亡 | ITAR-TA

纵然是深爱孩子、心智成熟的父母,也会有痛恨自己孩子的时候。

女作家安妮·拉莫特(Anne Lamott)曾写,她的孩子可以把她逼到近乎“路怒症”的地步——便是那种你开着车恨不得和路上某个家伙同归于尽的状态——拉莫特称之为“母怒症”。

你曾对孩子刻薄无比吗?

曾对孩子大喊大叫吗?

你有没有攥紧拳头对自己默念过“不能打,不能打”?

有没有想象过杀掉孩子,可能也杀掉自己?

拉莫特的一个好朋友,也是她所知的最温顺的人之一,曾经拧下女儿的洋娃娃的头,然后丢到女儿身上。孩子能逼出父母最惨淡糟糕的部分,许多父母都知道这点,只是钳口不言。

许多悲剧案例的肇因,大概便是“后悔生下孩子”。

成为母亲,意味着体验“抚育一个新人类”,被无条件热爱,被安慰,被治愈,和天下产生更深刻的联结,对未来更有安全感和归属感,看到孩子发展以为知足有造诣,自己变得更温和成熟,有策略有耐力……这些收成,都是无数母亲的亲自体会。

然而,成为母亲同时也意味着疲倦,焦虑,沮丧,愤怒,争吵,彼此责怪,无止境的纠正,无止境的劳动,侵害他人,也被他人侵害,有时乃至是虐待,家庭内的紧张和冲突,不被感激的付出,自我的损失,无路可走的无助感,对孩子的歉疚,对自己失落控的耻辱……这些,也都是无数母亲的切肤之痛。

照顾孩子,与大部分社会事情不同。事情时,你有上班,有放工,有假日,生病还可以请病假。

而照顾孩子,是没有固定时间表的。任何时候,只要孩子须要,家长就得回应。不管家长正在做什么事,自己身心是什么状态,孩子的需求随时可能涌现——而这种“随时涌现”意味着,家长不能去离孩子太迢遥的地方,不能耗尽自己的精力体力,不能按自己的步调操持自己的日程,不能接管另一个须要随叫随到的事情,纵然那意味着绝好的奇迹机会。一些女性以为,自己被永久地束缚,行动力被永久地削弱了,不再是自己人生100%的主人,哪怕孩子已经终年夜也是如此。

当女性被劝生时,很少会被奉告这统统。只有在女性已经成为母亲,因母职的惩罚和折磨而乞助时,才会被奉告——当妈妈本来便是这样啊。

照顾孩子,是没有固定时间表的 | 坡道上的家

如果我们一味神圣化“母性”,不去正视亲子关系里的恨意,也就失落去了许多办理这种恨意的机会。

在处处催生的环境里,生养不是“自由选择”

长久以来,一代代的年轻女性被奉告,生孩子是必经之路,没有生养的女性是“不完全的”。

育龄女性总会无休止地被问到关于孩子的问题——

生了吗?

为何还不生?

哦生了。何时生的?生了几个?

还打算再要吗?

在这样的背景下,女性的生养并不是一种“自由选择”。哪个小女孩在童年时被问过,你有没有想过,自己或许并不想成为一个新娘,一个母亲?

多纳斯在书里写,所谓的“自由选择”,该当首先有对这个选择的好处、本钱与后果的全面思考;其次,还该当至少存在不受惩罚和训斥的其他选择。

从这两点看,生养都不像“自由选择”,更靠近一种“被动的决策”。

很多人在事后回忆起来,以为自己被无形的力量推着,在“精确的韶光,走向精确的道路,完成精确的生命进程”,这种力量乃至还规定了“该当有的精确情绪”——你该当生养,且该当为生养而觉得幸福。

当社会强烈推动(乃至不惜威吓)女性成为母亲,这实在便是剥夺了女性在生养上真正的“知情赞许权”。

既然如此,在部分母亲陷入育儿困境时,社会就没有情由高高在上袖手旁观,说“这是你自己的选择,要负起自己选择的任务”,劝母亲“更努力一点,就会好的”。

如果社会认为,孩子是一种公共财产与公共利益所在,就须要建立制度,更好地支持和帮助孩子与抚养者。

如果社会认为,孩子是母亲个人的选择和任务,就该当少威吓女性成为母亲,少指示母亲如何感想熏染和表达。

后悔成为母亲,固然很悲哀。更悲哀的是,后悔成为母亲,却无法和自己哪怕最亲近的人评论辩论此事,让这个秘密在自己体内日益变得阴郁沉默,至去世不可言说。而最悲哀的可能是,由于许多人共同守旧这个秘密,让越来越多的人在无知里步上可能不适宜她的道路。

母亲的任务之一,难道不是“如实见告孩子,天下、社会与人生的原形”吗?

有两个孩子的玛雅说,“当我的女儿终年夜后,我会和她评论辩论(后悔成为母亲)这件事的。……如果她有了孩子,而和我的觉得一样——那便是我最大的失落败,是我深深地辜负了她。”

被说出,被瞥见,才能被办理

回顾自己的人生时,毫无遗憾后悔的人,该当是绝对少数。

人们后悔自己年轻时没有接管太多教诲,后悔没有选择的职业道路,后悔谈谬爱情结错婚,后悔没有花足够韶光陪伴家人……涉及到孩子时,有人后悔没有要孩子,有人后悔对孩子过于严厉,有人后悔全职带孩子,有人后悔没有全职带孩子……

但是,有一块很少被谈及的禁区——后悔有了孩子。后悔成为父亲。后悔成为母亲。

一个公开承认自己后悔了的母亲,会遭遇全面的训斥和羞辱。她每每被视为不负任务、自私、猖獗、冷血、过度理性、不道德的人。人们假定她对子女很可能会忽略冷漠,乃至会施加暴力。人们认为她“天然能成为一个为育儿深感幸福的好母亲”,只是她出于某种恶劣的情由选择了不去成为。

然而,一个母亲的详细感想熏染,显然和她本人的个性,她孩子的个性,她的身心状况和经济水平,她可选的养育办法,她得到的帮助与评判……等等繁芜的成分干系。人与人之间能形成多少奇妙繁芜的感想熏染,母亲和孩子之间就能形成多少奇妙繁芜的感想熏染。期望所有母亲整洁同等地爱孩子、感想熏染幸福,实在便是强制说谎,是对外说谎,也是对自己说谎。

有些女性想成为母亲,有些女性想专注事情,有些女性想探索天下,有些女性想理解自己。无论是否成为母亲,一个女性都是一个有理智、有情绪、有思想、有影象的成年人,有权利也有能力选择自己的人生,然后对自己的选择做出个人评估——值得,或者不值得。

只要“后悔成为母亲”“无法爱上自己的孩子”这样的表达依然是一种禁忌,依然会被社会苛刻评判,就意味着有些真实存在的东西依然被粉饰,被否认。

“后悔成为母亲”的感想熏染,该当被说出,被瞥见 | 塔利

新一代的孩子和孩子的紧张抚育者(个中又紧张是女性),将会为这份信息不全付出代价。她们会在茫然无知、没有做好准备的情形下,把一个人类带到世上。有时候,这是不止一个人的悲剧开端。

当一个母亲后悔时,哪怕最好的情形里,也有一个多年饱受折磨的母亲;而在最差的情形里,全体家庭包括孩子都共同承受痛楚。

关于生养的谎话,能不能在我们这代人里终止?

“只要生下孩子,就肯定会爱ta”,是谎话。

“只要生下孩子,就会享受为人父母”,是谎话。

“只要生下孩子,末了再苦再累都是值得的”,是谎话。

爱不爱,过得好不好,以为值不值,都是概任性的事情。断言“绝对会如此发展”,便是谎话。

能不能实话实说?生亦困难,育亦困难。有人永久无法爱上自己的孩子。有人永久无法享受育儿的过程。

有人为无儿无女孤寡伶仃而痛楚。也有人为损失的自我和人生而痛楚。供你选择的,并不是一条天国路一条地狱路,而是两条路各有各的痛楚,只看你更难忍受哪一种。

参考文献

[1]Donath, O. (2017). Regretting motherhood : a study. Berkeley, California: North Atlantic Books.

[2]H. Theodore Groat, Peggy C. Giordano, Stephen A. Cernkovich, M. D. Pugh, and Steven P. Swinford, “Attitudes toward Childbearing among Young Parents,” Journal of Marriage and Family 59, no. 3 (1997): 568–581, doi: 10.2307/353946.

[3]Lamott, A. (1998). Mother rage: theory and practice. Salon. Retrieved from https://www.salon.com/1998/10/29/29lamo_2

[4]Filicide - Wikipedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Filicide&oldid=977444985

[5]Friedman, S. H., & Resnick, P. J. (2007). Child murder by mothers: patterns and prevention. World Psychiatry, 6(3), 137. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2174580

[6]Dawson, M. (2015). Canadian trends in filicide by gender of the accused, 1961–2011. Child Abuse Negl., 47, 162–174. doi: 10.1016/j.chiabu.2015.07.010

作者:游识猷

编辑:Cloud

一个AI

有多少父母后悔生了孩子?

又有多少孩子后悔被生下?

本文来自果壳,未经授权不得转载.

如有须要请联系sns@guokr.com