研究职员 David Glanzman 握着一只海兔。| 图片来源:Christelle Snow

一贯以来,科学家一贯想要找出影象在大脑中的储存位置。最常见的不雅观点是,长期影象可能存在于神经元之间的连接中。但是,一些新的证据却指向了另一种阐明:影象可能储存在神经元的细胞核里面,而且与由RNA所勾引的基因表达有关。

常被称作为细胞信使的RNA,以能帮助细胞制造蛋白质而有名,它有点像从DNA信息中创造出的一个配方。它们有很多种不同类型,科学家仍在试图搞清楚这些分子可以做的所有事情。就目前我们所知道的,除了蛋白质编码之外,它们还有多种主要的功能,个中包括调节与发育和疾病有关的各种细胞过程。而通过这篇新的论文,我们拥有了更多证据表明,它们还有一项浸染或许与影象有关。

从事这项研究的生物学家报告说,通过RNA注射,他们成功地将影象从一组海兔转移给另一组海兔。或许在不远的将来,我们就能用RNA来规复失落去的影象。

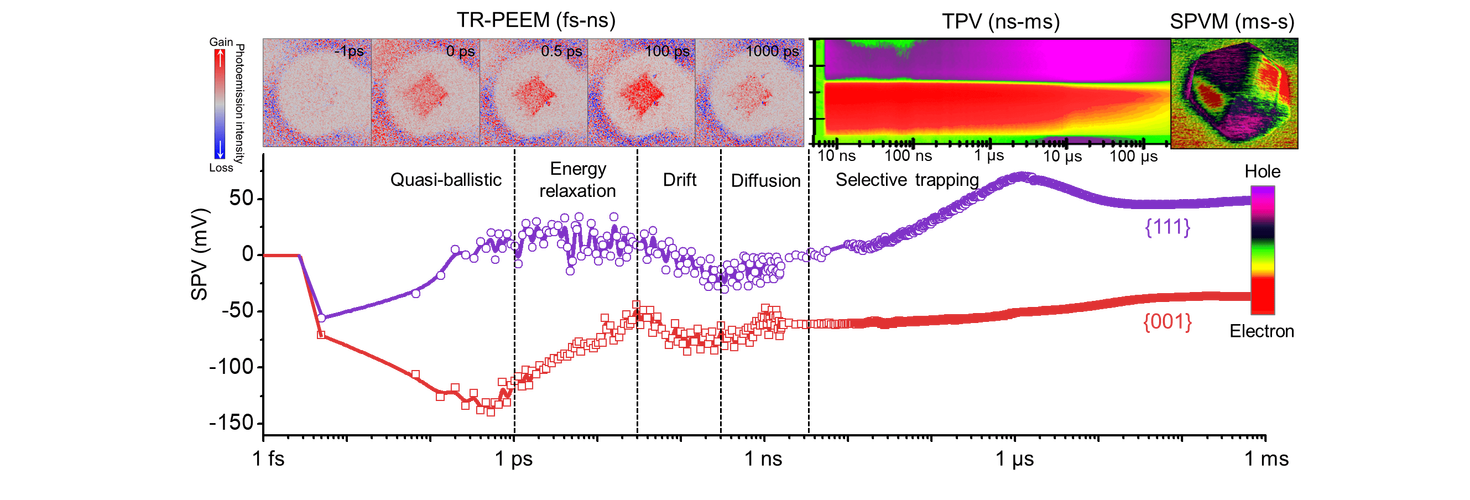

△ 科学家从一组受过电击演习的海兔中提取出RNA,再将其注入未经演习的海兔体内,从而将受过电击的海兔的影象转移给了未受电击的海兔。该研究为探求影象的物理根本供应了新的线索。图片来源:Bédécarrats et al. / eNeuro

在实验中,研究职员每隔20分钟就对34只海兔的尾巴进行轻度电击,一共5次。在24小时后,再进行5次相同的电击。这种电击会引发海兔的防御性避缩反射(一种防止潜在侵害的反应),因此被电击的海兔会将尾巴缩起来。随着电击的增多,这种防御性紧缩的持续韶光就会增长。两天后,经受了电击演习的海兔紧缩尾巴的均匀时长达到50秒。这是一种称为“敏化”的大略学习类型。没有受到过电击的海兔的紧缩时终年夜约只有1秒。

在完成了两天的电击演习后,研究职员从这些海兔的神经系统中提取出RNA,再从没受到过任何电击演习的海兔中也提取出RNA。然后,他们将受到电击实验的(敏化组)海兔的RNA,和未受过电击实验(对照组)的海兔的RNA分别注入两组未受电击的海兔体内。

在注射之后,神奇的事情发生了!

科学家创造从未受过电击的海兔,在接管了来自受到过电击演习海兔的RNA之后,也表现出仿佛它们也曾受到过尾部电击一样:它们表现出均匀持续约40秒的防御性紧缩。就像是影象得到了转移一样平常!

而接管了未受电击海兔RNA的对照组,就并没有显示出这种永劫光的防御性紧缩。

这种变革足以表明,第二组海兔被注入了第一组海兔的影象。或者至少第二组海兔的神经系统发生了某种变革,使得它们的尾部反射持续韶光更长。

在接下来的实验中,研究职员在培养皿中放入没受过电击的海兔体中提取的神经元,再向这些培养皿中添加RNA。有的培养皿中添加的RNA是来自尾部受过电击的海兔,有的则是来自未受过电击的海兔。个中一些培养皿中含有觉得神经元,另一些则含有在海兔体内卖力反射的运动神经元。

当一只海兔的尾部受到电击时,其觉得神经元会变得更加愉快。有趣的是,研究职员创造,向培养皿中添加来自受到电击的海兔RNA,也会增加培养皿中觉得神经元的愉快度;但在运动神经元中就没有这样的表现。加入没受到过尾部电击的海兔RNA则不会让觉得神经元产生这种愉快性的增加。

研究职员认为,这是由于非编码RNA以某种办法触发了DNA的甲基化。甲基化是指当甲基与DNA的特定部分相连,这常日会阻挡某些蛋白质的天生。以是或许这反过来会改变海兔神经元中的某些东西。

在神经科学领域里,人们一贯认为影象储存在突触中(每个神经元都有数千个突触)。而这项研究的资深作者David Glanzman则持有不同的不雅观点,他认为影象储存在神经元的核中。他说:“如果影象储存在突触中,那我们的实验就不可能见效。”

同时,他还补充说海兔是研究大脑和影象的极好模型。科学家对这种动物的大略学习形式的理解优于其他生物的任何其他学习形式。海兔的细胞过程与分子过程彷佛与人类非常相似,只管海兔的中枢神经系统中有大约20,000个神经元,而人类则有约1000亿个。

Glanzman说,在未来,RNA或容许被用来唤醒和规复在阿尔茨海默病早期阶段休眠的影象。早在2014年,他和他的同事就在eLife杂志上揭橥了研究报告称,失落去的影象是可以规复的。

由于RNA的种类繁多,在接下来的研究中,Glanzman希望可以确定用于转移影象的RNA是什么类型的。

当然,关于这一课题仍有许多须要弄清楚的问题,例如非编码RNA是如何引起甲基化的?甲基化会如何改变海兔的神经元,再末了改变影象?我们不能确定地说人类也会拥有相同的表现。但是如果是这样的话,那么这一研究将让我们更加靠近找到影象在我们大脑中的位置。

编译:糖兽

审校:唐丰

参考链接:

[1] http://www.eneuro.org/content/early/2018/05/14/ENEURO.0038-18.2018

[2] https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180514151920.htm

[3] https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-05/sfn-mtb050818.php

[4] https://www.youtube.com/watch?v=pUpKv3RGwRw