宋徽宗在十二世纪初的时候,临照网罗的奇石异草亲笔模写而成著名的《祥龙石图》。虽然赏石和植物专家们不能根据所描述的特色准确地判断出石的产地和草的种类,但《祥龙石图》描述的细致入微,反响出宋徽宗对自然物有着非常仔细的不雅观察和非常娴熟的摹写能力。

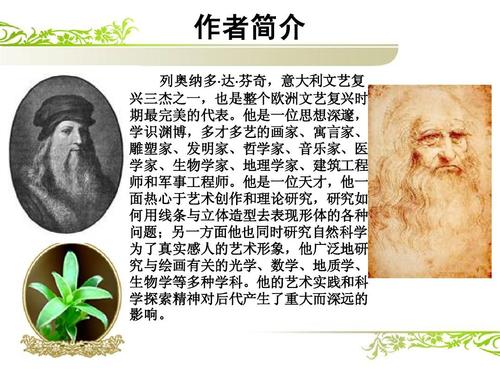

大约三百多年后,达芬奇创作出著名的《岩间圣母》(Virgin of the Rocks)。在《岩间圣母》这幅作品中,他怀着对大自然非常强烈的忠实,娴熟地利用透视事理和晕涂技巧,不仅有史以来第一次将圣母玛利亚等贤人们表现在以山水景不雅观为背景的岩石环境中,而且俏丽、细微、准确地再现了他所不雅观察到的岩石及其布局。

达芬奇是一个负责的自然不雅观察者。他对科学的兴趣使得他不仅美妙而且准确地捕获他所不雅观察的自然工具。1482年,达芬奇接管委托去米兰,在那里他开始着迷于阿尔卑斯山脉的地质征象。他花了大量韶光在山区里不雅观察岩石构造、化石掩埋等自然征象以及当地的风土特色。这些不雅观察以及阐明都记录在被称为Codex Leicester的条记本里。他还把有关地质布局的不雅观察用非常准确的办法描述在绘画和素描作品中。这些地质布局当时尚未有科学的定名,但当代地质学家很随意马虎根据他的描述给予准确的鉴别。

法国巴黎卢浮宫所藏《岩间圣母》切实其实是地质学的精心精品。根据地质学家Ann Pizzorusso的解读,贤人们所在的岩洞由风化的砂岩构成,这些砂岩被一层更坚硬的岩石分割。岩洞的顶部是由球状风化砂岩组成的沉积岩。在这个沉积岩层之下是玄武岩脉,这是侵入的火山岩溶覆盖不才层砂岩上形成的,当它冷却紧缩后便形成柱状断裂。柱状玄武岩脉的上表面与其上的沉积岩层之间有一道水平裂隙,即两个岩层之间的上打仗面。柱状玄武岩脉的下表面与其下的砂岩层间也有这样一道水平裂隙或称下打仗面。在这个打仗面以下直到前景与岩洞顶部一样都是砂岩。玄武岩脉高下两层砂岩都呈现出同样的球状风化布局,但是前景中的砂岩彷佛未经严重风化,因此仍保留着向里递变的平层构造,同时可见一些“底痕”。中间层的玄武岩脉质地极为坚硬,不易受到风化的侵蚀,以是能保持柱状凸隆和锋利的边缘。背景中,在蓝灰色薄雾中隐现的锥形石峰是范例的蚀余地貌:将较软的岩石冲刷走,而留下较硬的岩石。地质学家还创造,由于达芬奇描述如此准确,因此画面呈现的岩石布局及地质征象与大自然中所创造的完备同等。实际上,达芬奇在另一幅著名作品《圣母子与圣安妮》(The Virginand Child with Saint Anne)中,还真实地描述了圣母与圣安妮脚下的玛瑙、玉髓和大理石等多种石子。

By Leonardo da Vinci, Public Domain, httpscommons.wikimedia.orgwindex.phpcurid=15474941

只管我们无法确定宋徽宗《祥龙石图》模写是否达到真实、准确的程度,由于细致与准确是两回事,但是它仍有可能是中国历史上唯一一幅“比较真实”的石画。遗憾的是,北宋往后,中国的画家们不再不雅观察自然,彷佛也不再写生。他们对付自然征象的描述每每出于推测或臆想,纵然是林有麟的《素园石谱》,也不过是“校阅阅兵古今图籍,奇峰怪石有会于心者,辄写其形”。损失对自然的“不雅观察”,致使中国从十二世纪以来逐渐分开天下发展的主流。

参考文献:

Pizzorusso, Ann, Leonardo's Geology: The Authenticity of the\公众Virgin of the Rocks”, Leonardo,Vol. 29, No. 3 (1996), the MIT Press