【2015年“中国•宁强羌文化挖掘保护发展高峰论坛”】

氐羌是华人的主源

田开元

【择要】羌文化,事关中华起源。学界认为,氐羌是中华民族的主源,汉族是中华民族的主干。但是,有许多根本研究,亟待深入。本文,以羌文化为个案,追溯华人的宗教崇奉,通过对“先人崇拜-拜祖教”的阐发,提出了中华民族的三源说,认为中华民族起源于由龙虎凤三大图腾部族构成的昆仑三族,而“昆仑三族-中华民族”便是华人。

【关键词】氐羌;先人;社皇教;民族;春节

一、弁言

1.华夷之辨,内耗中华

氐羌,自称“尔玛”,意即“本地人”。可见,氐羌是中华土著。因此,以氐羌为个案,可以追溯华人的起源。氐羌,古代又称“羌戎”、“西戎”、“戎”,等等。比如:“伯夷父生西岳,西岳生先龙,先龙是始生氐羌。氐羌,乞姓。”(《山海经》)“氐羌以鸾鸟。”(《遗周书》)

如今的羌族,是古代的氐羌的一支。陕西的宁强,氐羌故地,旧称“宁羌”、“羌州”。明代,设立宁羌州,寓意“平定羌人”。(明朝是汉人所建;因此,汉人以“华”自居,而把羌人贬为“夷”。)1935年,红军建立川陕革命根据地,曾立宁羌、阳平关二县。1942年,国民党元老于右任师长西席途经此地,提出“安宁强固”,遂改名“宁强”。从“宁强”之名的由来,可以窥见华夷之辨的弊端。

纵览中华,最大的内耗是华夷之辨。东周,周礼衰落,“礼崩乐坏”。这时候,孔子站出来,以礼制作为区分华、夷的标准,说:“戎狄之有君,不如诸夏之亡也。”(《论语》)华夷之辨,在中华盛行两千多年;而蒙古族建立的元朝、满族建立的清朝,对这个儒家不雅观念的冲击最大。

2.殖民主义,余毒犹存

明末清初(16-17 世纪)以来的西学东渐,掏空了华人的崇奉根基。中国近代史,是西方列强以基督教传教士为先遣队而展开的。

“‘礼仪之争’缘起于明万历十年(1582)耶稣会士利玛窦入华后之‘辟佛补儒’的传教方略,彼时反对利玛窦思路的教会各方以‘迷信’(Superstition)来评判中国祭祖、祀孔之性子。”[1]“从明末清初,天主教进入中国,传教士对中国祭祖发生了认识上的不合,在‘礼仪之争’中一些传教士认为中国人的祭祖行为是迷信。”[2]

这场“中国礼仪之争”,是中西崇奉的首次交手,中方由于清朝康熙帝的坚守而暂乐成功,为华人形成当代的民族意识奠定了根本。表面上是中华民族宗教与基督教之争,本色上是祖创教(天下由先人所创)与神创教(天下由神明所创)之争;因此,不能用基督教式的宗教观点,来评判中华民族宗教。

“中国现行宗教政策的最大悖论,便是把别人‘教’给我们的宗教视为‘宗教’,而将我们本土草根的宗教视为不入流的‘民间崇奉’甚或‘迷信’。”[3]

3.民族理论,亟需改动

“西欧的民族主义运动,提出‘一个民族一个国家’的理念,并建立了一系列‘民族国家’。孙中山在《三民主义》中提出以‘中华民族’作为‘民族’单元来建立‘民族国家’。我国在20世纪先后‘识别’出56个‘民族’,这样就在‘民族’观点上涌现了一个双层构造——‘中华民族’-56个‘民族’,结果在客不雅观上把‘中华民族’虚化和架空了。[4]

德国哲学家谢林,说:“一个民族,只有当他们认同了共同的神话时,它才是一个真正的民族。”(《德国思想家论中国》,江苏公民出版社1995年)他还说:“一个民族,只有当它能从自己的神话上判断自身为民族,才成其为民族。”[5]“民族的形成的标志之一,在于它的神话走向成熟。”[6]“对神话的认同与归宗,乃是民族领悟的关键。”[7]

文缘,是对神话的认同与归宗。其核心,是神祖(图腾先人)崇拜。比如,“龙的传人”指文缘。以文缘为根本而形成的族群或部族,叫民族;以文缘为根本而建立的国家,叫民族国家。只有这样的族群、国家,才会产生真正的民族主义、民族英雄、民族宗教、民族精神。

二、根的影象,始于图腾

1.图腾的观点

清末,严复的译著《社会通诠》,将“图腾”一词引进中国,说:“聚数十数百之众,叫一图腾,建虫鱼鸟兽百物之形,揭橥之为徽帜。”按语:“图腾者,蛮夷之徽帜,用以自别其众于余众者也。由此推之,古书称闽为蛇种,槃瓠为犬种,诸此类说,皆以宗法之意,推言图腾,而蛮夷之俗,实亦有笃信图腾为其先者,十口相传,不自知其诞也。”1905年《国粹学报》创刊时,黄节撰文,说:“社会,莫不始于图腾,继以宗法,而成于国家者也。”[8]

纳西族源自氐羌,俗信人“去世”则变回图腾物,人“生”则图腾物又变回人;对付已去世的先人来说,都是该氏族的图腾物了。该氏族的人去世后,只有变成图腾物,才能回到故地,与先人相聚。纳西语,称岳父为“余普”,称岳母为“余美”。余普,为公猴。余美,为母猴。这种称谓,语出东巴经《关去世门经》。云南迪庆藏族自治州三坝纳西族,在棺木头上要画一个白猴头。这一习俗解释,去世的人变成了猴子,即变成了先人。去世者入土后,纳西族说:“素母日彪色,日科洛冷布,余科洛冷土。”即言,去世者变成了蛇,从蛇洞送出去,又到了猴洞。纳西语“余”,一指猴,一指过世俗生活。以是,“余科洛冷土”是说又将转世了。在送魂路线中,有一站叫“余足比吕柯”,意为猴子住的比吕柯。源于猴氏族的人去世后,都要把亡灵送到这一站,让亡灵终极与祖师长西席活在一起。[9]

以神话思维为准,可将图腾分作两类:根图腾、类图腾。根图腾的原型,叫类图腾。类图腾,多属实物图腾,将它们的一些特色组合起来,便构成了根图腾。比如:与龙、虎、凤相对,有类龙(比如蛇、螃蟹、虾、田鸡、蝌蚪、锦鲤、中华鲟)、类虎(比如猫、熊、貔、豹)、类凤(比如鸡、孔雀、燕子)。

2.龙的传人

河南淮阳的太昊陵,又叫人祖庙。泥泥狗,是给人祖守陵的,是供祭太昊、伏羲、女娲等人祖的神物,是进喷鼻香谒祖者辟灾、求福的圣物,是孩子的玩具。产地河南,以淮阳、浚县的为佳。每逢正、仲春,两地均有为期一月的庙会,重在祭祖、求子。淮阳人认为,泥泥狗源于伏羲女娲在淮阳抟土造人的传说。

汉族自称龙种,中原是汉族的起源地,河南是中原的腹地。河南淮阳,为何把象征女娲的泥泥狗塑成“猴”状、以“狗”相称?原来,猴、狗,都是生殖力很强的物种,喜群居,通人性,因此被奉为图腾,都是类龙,比如畲族把“龙狗”槃瓠奉为祖神;因此,猴族或狗族的后代都是龙裔、龙种,猴或狗都可象征女娲。

氐羌,又称羌戎、西戎、戎。羌(藏)语中的“戎”,意为低湿温暖的河谷,至今藏语仍称农耕之部为“绒巴”。在藏、汉语中,戎(狨)意为猿猴;因此,“绒巴”意即猴族或猴族之人。“党项羌者,三苗之后也。其种有宕昌、白狼,皆自称猕猴种。”(《北史》)羌、藏、汉都传说,粮食种子是猴子采摘来的。以是,当今岷山间的博峪藏、文县白马人等部,每年五月要过“采花节”来纪念猴子为人取得粮种;年节祭祖时,要演出傩戏《猴子生人》。这一习俗,还被与他们杂居的“文番”即铁楼部白马人所接管。汶川、茂县的当代羌民以及巫师们在大祭时戴金丝猴皮帽,以纪念取得粮种的猴祖师。[10]

猴子,是类龙:①无支祁是《西游记》孙悟空的紧张原型,元代吴昌龄的杂剧说他是孙悟空的“姊妹”。传说,李汤在唐代宗永泰年间任楚州刺史,闻渔人见龟山下水中有大铁锁,乃以人牛曳出之。一怪兽,形如猿猴。②四川省理县桃坪乡的神话说,开天辟地时,只有一种癞疙包(蟾蜍),学会吃熟食后变作猴子,猴子逐步变成人。③云南傣族的小乘佛教经书说,水中的生物变成田鸡,田鸡变成猴子,猴子再变成人。

在动物里,猴子跟人最靠近,以是最易引起人猴同源的遐想。藏、珞巴、鄂伦春、蒙古、土、羌、彝、纳西、拉祜、哈尼、傈僳、瑶、布依、汉等族,都有猴祖神话;乃至,不少猴祖神话在讲“女娲造人”,比如:

四川汉族《伏羲兄妹与石头》讲:起先年辰,地上涨了大水,人都淹去世完了,地上去世气沉沉。伏羲和妹妹住在天上,看到地上这样悲惨,就偷偷儿下凡。经由滚磨、烧烟等磨练,他们成亲了。可是,他们成亲后没有后人。妹妹爬上一座很高的山,求天老爷帮忙。每回上山,都要捡一块石子放在山顶顶上,后来石子堆多了,妹也老了。她伤伤心心地哭。有一天,天上一亮,地上几晃,天跟地一碰,石子堆爆了,满天飞的是五颜六色的石儿子。花石儿子滚下水,变成鱼、虾;钻进草荒荒的,变成虫虫蚂蚁;弹到树子上去的,变成猴子;飞上天的,变成了雀雀儿。特殊是猴子,一天,猴子从树上蹬下一块果果,妹拣起来就啃。猴子跟到学,逐步个儿把树子上的果果吃完了。它们朝树尖尖上爬,树尖尖断了,猴子掉下来,尾巴儿杵断了。冷天来了,猴子冷得要去世。看到妹妹捡些树叶叶缠在身上,猴子就学会了。还随着学会拿石头打雀雀,石头碰石头动怒了,吃熟食。末了变成人了。[11]

与“泥泥狗”同理,炎黄二帝身为汉族先人,并非纯粹的龙模龙样:“炎帝,人身牛首。”(《帝王世纪》)炎帝“弘身而牛颠,龙颜而大唇”(《路史》)。“黄帝,日角龙颜,人首蛇身,尾交首上,黄龙体。”(《史记》)牛、蛇,皆类龙;以是,在俗信里,铁牛镇水,蛇称小龙。泛言之,类龙之族,都是龙裔、龙种。

龙神庙是中华分布最广的寺院,龙是认同最广的中华图腾,华民气目中的龙都是一个样,各族所尊奉的龙是同源的。汉族及许多兄弟部族,自称“龙的传人”,把龙奉为血脉祖宗,把龙当作吉祥物,把龙视为中华民族的象征。龙的传人,是中华神话的集体意识,是基于图腾崇拜的民族意识;以是,中华神话是一个放大了的宗族神话。

3.龙虎凤,中华三大图腾

闻一多《伏羲考》,磋商了作为中华民族象征的龙、凤,论证了龙是中原族的母图腾、凤是殷民族的母图腾,认为:“把龙凤当作我们民族发祥和文化起始的象征,可说是再恰当没有了。”

华人的母图腾最初是龙,由于人间最初的生灵是“龙神”女娲所生。龙、凤乃至虎,是由许多实物图腾整合而成的抽象图腾、复合图腾,它们产生于原始社会的缔盟联姻;因此,龙虎凤是部族领悟的产物和象征。始于西王母的虎族,到了伏羲时期、黄帝时期以及周朝,势头相继盖过了龙族、凤族,人口最多,虎因此成为华人的母图腾。女娲是身兼龙虎凤特色的图腾先人,而水族神话说,牙线(女娲)是人(兄)、凤凰(妹)之母,兄妹相婚,始有人烟。据此,凤凰也是华人的母图腾。以是,华人是“龙虎凤的传人”。

龙、虎、凤,是身份认同的象征,是精彩人物、民族精神、真善美的象征,是阴阳的象征。龙虎凤,以及类龙、类虎、类凤,对应海陆空,海陆空构成了人间间;如果以它们为标准“对人类进行象征性的分类”,可泛指所有人。龙、虎、凤,作为母图腾,都有创世的神力。彝族史诗《梅葛》讲,虎为彝族之祖、万物之始。纳西族《虎的传说》,与此类似。

三、华人的先人崇拜

1.先人的分类

先人,有私祖、共祖之分。私祖,即家祖,指家庭或家族的血缘先人;共祖,即公祖,指部族的共同先人。私祖有明确的血缘关系,而共祖却未必。以是,华民气目中的先人,又可分为三种:

①神祖,象征崇奉中央,即图腾先人,是最早的先人不雅观念,是民族认同的最古老标志。神祖,在一个部族的族源影象里,每每有半神(半兽)半人的特色,即一半是鸟兽的样子容貌、一半是人的样子容貌。

传说,女娲是神龙降世,而蛇又俗称“小龙”;以是,女娲的古典形象,多数是“蛇身人首”、“鳞身人面”或“龙身人头”。浙江省海盐县《伏羲女娲做夫妻》讲,伏羲兄妹成亲后,女娲生下一条几丈长的蛇。广东汉族《女娲与海龟》讲:远古时,天熔地烂。天盖不过地,而且很低很低,整天雷火燃烧,雨水倾泻。地上大水泛滥,山火不熄,猛兽横行。玉帝见此环境,要挑选一种生灵来主宰天下。当时,海上有一蛇族兄妹俩,在刻苦修炼。玉帝认为妹妹确实有本事,就决定由她来主宰天下,由她来造人。她便是人类的开山祖师女娲氏。

女娲神话,干系华人自何而来的大问题。“娲,古之神圣女,化万物者也。”(《说文解字》)“平利县位于秦岭南坡、巴山北麓,县境中北部的女娲山周遭60平方公里,山上的女娲庙现为省级重点文物保护单位。我国古代历史地理著作《华阳国志》、《十道要录》、《新唐书》、《路史》、《九域志》等对女娲山均有记录,认为这里是女娲‘抟土为人’之处。在女娲山西北有伏牺山,两山之间有女娲庙、高皇庙、三皇庙等古代遗址。在女娲山当地民间,流传有大量‘女娲造人’、‘补天’、‘斗大水’、‘女娲伏牺兄妹成婚繁衍人类’等神话故事和民歌流传,还保留有农历正月初七(女娲生日)、十月初四(伏羲生日)和腊八(女娲兄妹成婚日)的民间敬拜。”[12]

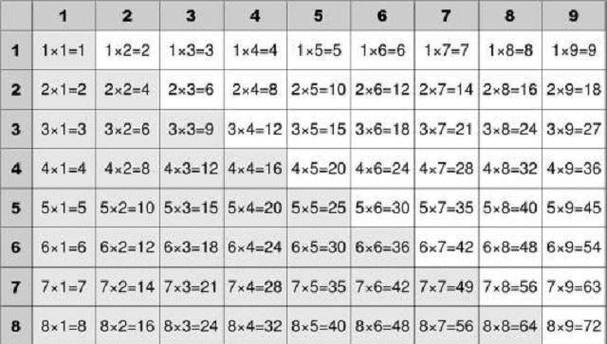

川北,即四川北部,是笔者的故乡。巴蜀土著,根在蜀山-岷山,乃氐羌后裔。巴蜀古谚《女娲当妈》(题目为笔者所加,本名待考),讲女娲化育了人间最初的生灵(即“初灵”,以差异“生肖”),即在正月间,从月朔开始,每天出身一个,而以“十二初灵”(一鸡二犬、三猪四羊、五牛六马、七人八蚕、九龙十虎、十一的猫儿、十二的耗子)最著名;轮到谁,谁“过年”。比如,正月初七,俗称“人过年”。

女娲崇拜是中华影响最大、认同最广的先人崇拜,培养了华人最深奥深厚的民族意识,派生了最大的中国节——春节。春节的崇高代价在于,让参与者可以上溯到共同的先人;因此,年复一年的春节便是对族源影象的传承和强化,发布了春节是人类(包括华人)的出身礼;年复一年的过年,培养了“同源共祖”的民族意识,让春节成为华人的祭祖节。每逢春节,最持重、最神圣、最虔诚的大事,便是把祖神请回家过年。以是,春节的冬至节、腊八节、除夕、正月初七、天穿节、元宵节、仲春二等伴节,多跟女娲有关,例如:

“陕西平利号称女娲故里,便是由于有中皇山女娲庙和干系的传说吧。平利还保留有农历正月初七(女娲生日)、十月初四(伏羲生日)和腊八(女娲兄妹成婚日)的祭俗,保存有与这些故事发生相同等的地名。”[13]

②人祖,象征血缘中央,指父系母系兼备的先人。原祖,是最早的人祖,指族源神话里最早的一对父母。伏羲女娲,是中华神话里影响最大的原祖。亚当、夏娃,是西方神话里影响最大的原祖。

③德祖,象征代价中央,是人祖崇拜的延伸。“夫圣王之制敬拜也,法施于民则祀之,以去世勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大菑则祀之,能捍大患则祀之。”(《礼记》)“古者,祖有功,宗有德,皆不毁之名也。王者,祖有功,宗有德。”(《旧唐书》)

2.羌发百族,壮我中华

氐羌在远古时,已散布于黄河上游的青海、甘肃和长江上游的云南、贵州、四川以及西藏地区。渭河上游的甘肃南境,相传是伏羲的出生地。陕西西境,相传是炎帝、黄帝的出生地。历来史家,皆将炎帝部划为羌族,而将其“兄弟”(《国语》)黄帝部划为氐族。

翻检文籍,稽核口传,可知:女娲、西王母、伏羲、神农、炎帝、黄帝、颛顼、大禹,以及夏、商、周、秦的王室,皆出自氐羌。低地之羌、农耕之羌,即氐,即氐族。神农、黄帝、鲧、禹,是氐族大宗神。黄帝之妻嫘祖所在的巴蜀,是氐系方国,史称巴氐、蜀氐。

氐羌东迁,从远古至汉唐,未曾停息。西北的氐羌不断东进,征服中原的东夷(由少昊龙系、蚩尤凤系组成),末了被前辈的东夷文明所征服,孕育成中原族(龙虎二族的后裔)。秦并诸戎,秦吞巴蜀,大增中原族的氐羌身分。在中原族的扩展压力下,西土的羌戎无力东进,纷纭沿着横断山脉南下,成为西南地区的先民。纵览历史,氐羌的环境与汉族相反,汉族因此收受接管为主而日益壮大的,氐羌却以供应为主而壮大了其它族。以是,民族学家费孝通师长西席说:羌族是一个“输血民族”。

如今,氐羌的后裔,除了汉族,还有羌、阿昌、白、白马、独龙、哈尼、基诺、景颇、苦聪、拉祜、珞巴、傈僳、门巴、苗、蒙古、摩梭、纳西、怒、普米、土、土家、彝、藏等族。

四、昆仑三族,中华民族的前身

1.昆仑崇拜

“昔宇宙初开之时,只有女娲兄妹二人在昆仑山,而天下未有公民,议以为夫妻,又自耻辱。兄即与其妹上昆仑山,咒曰:‘天若遣我兄二人为夫妻,而烟悉合;若不,使烟散。’于是烟即合。其妹即来就兄。”(《独异志》)这是汉文文籍对女娲成亲的最早记载,记载虽晚,但内容很古老,只说“女娲兄妹”,而不说“伏羲兄妹”,犹存母系遗迹。这解释,昆仑山是华人的发祥地。

俗信,祭山=祭祖。羌族地区,把遗存的石棺葬称作“古山”。“周失落纲纪,蜀先称王。有蜀侯蚕丛,其纵目,始称王;去世,作石棺石椁,国人从之,故俗以石棺椁为纵目人冢也。”(《华阳国志》)蜀人,源出氐族,蜀国的开国之君蚕丛是从“蜀山-岷山-昆仑山”下来的。“昆仑神话-女娲神话”是华人的族源神话;以是,华人自称“昆裔”,寓意“昆仑山的孩子”,引申为“后嗣、子孙”,泛指中华儿女,与“华裔”同义。比如:“统摄昆裔,辑宁殊方。”(《晋书》)“泽憺昆裔,芟夷群暴。”(《宋书》)“回顾西陲势渺茫,东迁种族几星霜?何当踏破双芒屐,却向昆仑望故乡。”(王国维:《读史》)“昆仑是中国人的故乡。”(吕思勉:《中国史》)

昆仑山,是万山之祖、宇宙山、江河之源、地之中央、帝之下都、万神殿、龙脉之根、人间天国、不去世之乡,是华人的祖林圣岳、祖林圣山、图腾圣地、图腾中央、母亲山、先人山、发祥地、鬼山、魂山,是民族文化、民族精神、民族脊梁、民族大义的象征,是华人的崇奉坐标,是中华圣山。昆仑神话,是中华创世神话的脊干,是中华起源史的象征。昆仑山虽神圣,但不可定指,于是那些准昆仑就成了朝拜的圣地。许多学者,认为“蜀山-岷山”即昆仑山。

属汉藏语系的西南许多部族,来自昆仑山所在的青藏高原;因此,有人认为青藏高原便是古昆仑,比如:纳西族源于氐羌,其创世史诗《创世纪》的“送魂”部分,是送祖灵回故乡,即“梅、和、树、叶”四支远祖居住的村落落。这条路线有七十多个地名,从云南丽江白沙的太平村落起,经由金沙江、永宁开基河等流域,再过川西,入青海境内,往北而去。[14]

2.中华三源说

文缘,指对神话的认同与归宗。民族,指以文缘为根本而形成的族群或部族。民族国家,指以文缘为根本而建立的国家。民族是文化的产物;因此,在许多情形下,文化认同便是民族认同,民族认同便是国家认同。

山祖昆仑,人祖女娲;对女娲神话的认同和归宗,是最大的中华文缘。中华有个认同度很高的神话,即“三皇五帝神话”,女娲便位列个中。对三皇五帝神话的认同与归宗,便是对“昆仑三族-中华民族”的认同与归宗,便是对“华人”的认同。三皇五帝,是华人的共祖,是中华族源的象征。

华人作为一个独立的民族,经历了从昆仑三族到中华民族的演化。昆仑三族是中华民族的前身,中华民族以昆仑三族为根本。这是建立在图腾崇拜之上的中华三源说,认为在中华起源史上曾有三大缔盟的姻族:①龙族。女娲、太昊、神农、蚕丛、炎帝、尧帝、鲧、大禹,等等,为其神祖;②虎族。西王母、伏羲、黄帝、颛顼、廪君,等等,为其神祖;③凤族。帝俊、少昊、蚩尤、帝喾、舜帝,等等,为其神祖。

“昆仑三族”之说,侧重于文化-文缘;“中华民族”之说,侧重于政治-政缘。汉族形成于汉朝,汉族的形成标志着中华民族的形成。与“中华民族”比较,“昆仑三族”所培养的民族意识,更古老、更深奥深厚、更神圣、更牢固、更坚韧。这一点,在中华浩瀚的族源神话里,升华为“同源共祖”的伟大主题。

针对西方民族理论的诸多毛病,建议对“华人”这个独立民族,采取“一母多子”式的命名法,即在“昆仑三族-中华民族”这个总名之下,分出多个“胞族”,因而在名分上都是同一个先人的后裔,相互之间是同胞关系。在详细称呼时,称作“某胞族”或“某族”,而不是“某民族”。胞族的划分,以“文化-文缘”为紧张标准。这是强调,中国只有一个“民族”,即“昆仑三族-中华民族”。它所建立的国家,便是中国、中华。生活在这个国度的,便是华人。

先人在,则江山稳;民气和,则民族生。彝族民歌《我们便是一家人》唱道:“远古时候,我们便是一家,本日我们也要像一家人那样和蔼。”亲族之内,能够掩护族人意志的最高精神力量便是对祖宗的情绪,只有它才能让族人抱团作战。通过祭祖仪式,见告大家:当着祖宗的面,联络起来。

3.伏羲东迁

伏羲东迁,定鼎中原,标志着昆仑三族的形成,第一次把华人领悟为一个民族,名叫昆仑三族。龙虎凤三族的缔盟联姻,标志着昆仑三族的形成;龙虎凤与昆仑之玉的结合,标志着昆仑三族的兴盛。

伏羲部族形成于昆仑山东麓的成纪(今甘肃省天水市秦安县)后,由西向东,沿渭河谷地,入关中,出潼关,沿黄河滨流,傍崤山、王屋山、太行东徙,折向东南,建都于陈(今河南淮阳,又称陈州、宛丘)。传说,伏羲在位114年,去世后葬于陈。伏羲族在中原与太昊族、少昊族领悟后,向东北发展,直至渤海湾地区。因此,有关伏羲女娲的传统文化,大多分布在黄河流域的北方各省。“伏羲生于成纪,徙治陈仓。”(《遁甲开山图》、《路史》)“伏羲天生纪,徙治陈仓,非陈国所建也。”(《<荣氏开山图>注》)陕西宝鸡附近,有许多伏羲女娲遗迹,比如:“石宕水,水出北山,山有女娲祠。”(《水经注》“渭水”注)“骊山有女娲治所。”(《长安志》)“房州上庸县,有伏羲女娲庙。华陕界黄河中,有洲岛,古树数株,河水泛滥,终不能没,云是女娲墓。”(《录异记》)综合口传、古迹、文籍,可知伏羲东迁的踪迹:成纪→陈仓(今陕西宝鸡)→陕西省平利县→陈。

太昊、伏羲、少昊,本是三个人,代表龙虎凤三大图腾部族。伏羲虎族东进中原,与太昊龙族、少昊凤族缔盟联姻,缔造了昆仑三族。“仇夷山,四绝伶仃,太昊之治,伏羲生处。”(《遁甲开山图》)仇夷山,即今甘肃仇池山,主峰因有伏羲氏出生于此的传说,故称伏羲崖。甘肃汉族《伏羲封姓》讲:相传,太昊时期,伏羲在卦台山上创造了人类之后,又创造了八卦。那时,人们都是一个氏族。后来,人口越来越多,羲皇就坐在这块石上给人们封姓氏。封到九十八个姓时,羲皇有些难堪,他拿着个小石子坐在石上,想不起再封什么姓了。这时,小石子掉进了河里,“咕咚”一声,羲皇溘然说:“还应封谷和董。”从此,姓氏上有了谷、董两姓,由九十八个姓变为百家姓了。[15]

关于女娲的神话传说很多,但说到她的婚配,多以“伏羲女娲”并提,从未听说女娲与太昊的结合。由于,女娲、太昊都属龙族,按“同图不婚”的古规,他俩禁止婚配。看来,女娲神话在传承者那里还没坏规矩,足见婚姻乃人生大事、族之大事、国之大事,乱不得。近亲婚配,是中华文明的大忌。龙身、蛇身或鳞身的伏羲之相,解释虎族的伏羲族与龙族有过联姻。

五、汉族,古老的混血儿

“一而再、再而三、三而四的混同,日子久了,常常忘了汉族中的胡人身分。”(《北京法源寺》)胡人,即“华夷之辨”所说的“夷”。实在,从古至今,没有纯洁的汉族,只有混血儿。

(1)女娲时期

人类起源是创世神话的核心主题,女娲造人是中华最具代表性的人类起源神话;因此,女娲神话是华人的族源神话。女娲神话,领悟了生殖崇拜、图腾崇拜、先人崇拜,使华人的先人崇拜达到了最大化,婢女娲成了中华认同最广的图腾先人,使以女娲神话为根本的春节成了最大的中国节。

(2)伏羲时期

虎族的伏羲,与龙族的女娲,个人之间成亲,族际之间通婚、缔盟,首创了中原族。女娲成亲的神话,实为龙虎联姻的史影,属“异图相婚”,比“同图相婚”更能茂盛种族,这便是“女娲成亲”神话的深意。

“哀牢山彝族,曾以虎为图腾,伏羲为开山祖师。古代,有人去世后以虎皮裹尸进行火葬之俗,听说这样灵魂可以化为虎。彝族的‘祖灵葫芦’有双重意义:‘(一)葫芦里的男女象征本族的男女先人;(二)葫芦里的男女象征伏羲和女娲,伏羲象征彝族远祖虎,女娲象征苗、傣等族的远祖龙。彝族的龙虎葫芦、商殷的祭器“龙虎图”和秦始皇的玉玺“龙虎钮”,它们因此龙女娲代表“东夷”、虎伏羲代表“西戎”;此两者是“东夷”和“西戎”的血统、文化相领悟的表征。’(刘尧汉:“彝夏太阳历在世界文化史上的地位和展望”)这和马学良说的‘彝语龙音、虎音,与“倮”音近,“倮儸”即龙虎的译音’(马学良:《云南彝族礼俗研究文集》)的阐明,完备同等。”(陶阳、牟钟秀:《中国创世神话》上海公民出版社2006年,第78-229页。)

“云南南华哀牢山彝村落摩哈苴李、罗两姓各户都以葫芦作为先人灵位,每家供奉三个葫芦,每个祖灵葫芦象征一对男女先人:曾祖父母、祖父母、父母三代。供奉祖灵葫芦的龛壁上,旁边各书彝文虎字、龙字。龙象征葫芦里的女先人女娲,虎象征男先人伏羲。祭祖大典时,巫师在葫芦瓢凸面绘一个红底板的黑虎头,悬挂于门楣。”[16]

“范三畏《旷古逸史——陇右神话与古史传说》,打破常说,认为:伏羲属于虎氏族。女娲是凤族之父与龙族之母所生,属于黾(即龟或蛙)氏族。伏羲与女娲结合,故下一代当属龙氏族或凤氏族,而辈分不明的太昊属于龙氏族、少昊属于凤氏族正解释了这一点。”(陈连山:“神话研究综述”)龟、蛙,都是类龙。

“从中华民族角度讲,在远古时期,伏羲氏是虎族,女娲氏是龙族,双方结成了婚姻关系,涌现了虎龙结合的部族。”[17]

(3)神农时期

“苗族的《神母狗父》说:神农时期,西方恩国有谷种,神农张署书记天下:谁能到恩国取回谷种来,愿以女儿伽价公主许配为妻。因西方恩国路远,无人应召。此时,宫中御狗翼洛揭了榜文,历经千辛万苦取回了谷种,神农乃实现诺言将女儿嫁给翼洛。婚后两年,生下一个血球,用剑剖开,出来七个男的‘代兄代玉’(意即苗族)和七个‘代荣代来’(意即汉族)。代兄代玉终年夜往后,每天带上翼洛去打猎。一天,水牛笑代兄代玉不认识自己老子,指着翼洛说:‘它便是你们的老子。’这时翼洛点头示意说:‘是的。’兄弟七个认为狗要做父亲是一种侮辱,一怒之下,把翼洛杀了。母亲大怒,责怪孩子杀了父亲。孩子们认罪。从此苗族便传下了‘杀牛祭祖’的风尚。”[18]

(4)三雄时期

炎帝八世姜榆罔、黄帝姬轩辕、蚩尤,合称三雄。在中华起源史上,最重大的战役是三雄之战,以黄帝与炎帝的阪泉之战、黄帝与蚩尤的涿鹿之战为主。炎帝兵败被杀,蚩尤、夸父、刑天、共工等炎帝的后裔、臣属,相继为炎帝复仇,别的绪直至大禹之世。

三雄是昆仑三族的首领,联姻是昆仑三族的根本,龙虎凤三族互称姻族,而炎帝与黄帝的战役紧张是龙虎二族之战,黄帝与蚩尤的战役紧张是虎凤二族之战;因此,三雄之战及其在五帝时期的余绪,统称姻族之战,是昆仑三族的内战,是中华起源史的迁移转变点,中断了昆仑三族的缔盟、联姻、禅让制,导致了昆仑三族的分裂。于是,虎族盘踞中原,凤族流徙他乡,龙开始帝王化,炎黄二部自称中原族,而把三雄之战的失落败者贬为“三苗”、“蛮夷”。因此,华夷之辨来源于三雄之战。

黄帝是三皇与五帝的分水岭,故被列入三皇,或者推为五帝之首;三雄之战,是母权制与父权制、禅让制与世袭制的第一次较劲。代表父系文化、崇拜虎熊的黄帝神话兴起后,代表母系文化、崇拜凤鸟的帝俊神话被泯没了。于是,虎族的黄帝被美化成“真龙天子”,开启了把龙图腾帝王化的先河,而自称“黄帝子孙”的人,便以“龙的传人”、“华人”自居。《史记》对三雄之战的胜利者竭力美化,于是黄帝崇拜就成了大汉族主义的标志。以是,华夷之辨,实为黄帝与帝俊之辨、龙族与凤族之辨、龙凤之辨;因此,龙凤和好,则天下大安。以是,“龙凤呈祥”是中华史上最意味深长、最深入民气的吉祥语。

炎帝,是龙族之王、龙凤之裔。炎帝属龙族,功德与神农类似,因此被谣传为神农。炎帝,姜姓,被奉为火神。羊、牛、火都是类龙,“牛首”、“牛颠”指牛头。传说,炎帝去世后幻化成龙。民间剪纸,有牛首人身的炎帝形象。

“有神龙首感女登于常羊,生炎帝。人身牛首,长于姜水。都于陈,在位百二十年而崩,至榆罔,凡八世,合五百三十年。”(《帝王世纪》)“炎帝生姜水,弘身而牛颠,龙颜而大唇,怀成铃,戴玉理。”(《路史》)“炎帝神农氏,姜姓,母曰女登,为少典妃,感神龙而生炎帝。”(《补三皇本纪》)《史记》载,汉高祖刘邦崇拜炎帝,自谓赤帝子,于汉高祖五年(前202)在炎陵所在地设茶陵县。后来,更名酃县,现称炎陵县。

黄帝,是虎族之王、龙虎之裔。根据《帝王世纪》,与黄帝同时的,当是炎帝八世姜榆罔。“黄帝,教熊、罴、貔、貅、貙、虎以与炎帝战于阪泉之野。”(《史记》)熊、罴、貔、貅、貙,都是类虎,代表图腾部族。“黄帝,有熊氏,少典之子。”(《帝王世纪》)“黄帝,号有熊氏。”(《史记》裴骃集解)“新郑县,故有熊氏墟、黄帝之都也。”(清乾隆《新郑县志》)河南新郑,古称“有熊”。新郑的姬水河边,曾居住过有熊部落,以熊为图腾,首领叫少典。姬水河源于具茨山,向东流经新郑市区,流入颖水,汇入淮河。身为虎族之王的黄帝,为何定都新郑选在三月三,即西王母诞辰?原来,西王母是虎族的神祖,而其后裔伏羲曾定鼎中原,以是择其诞辰而定都,祈盼虎祖们的佑助。

华胥氏,及其儿女伏羲、女娲,既是胜利者黄帝的先人,也是失落败者炎帝及其后裔蚩尤的先人,而炎黄二帝本是兄弟。大战之后,必遭瘟疫,因此黄帝向岐公、雷公等人求医问药,始有《黄帝内经》;以是,中医又叫岐黄之术,奉黄帝为药王。同时,他面对百业凋敝、人口骤减、危急四伏的中原,苦苦求索治国安民的善策。《轩辕黄帝传》载,黄帝“作下畤,以祭炎帝”。《路史》载,黄帝“崇炎帝之祀于陈”。《列子》载,黄帝由于梦游华胥之国而彻悟,偃武修文,与民安歇,天下遂安。黄帝之梦,反响了他对挑起内战的追悔,希望得到先人的宽宥。乃至,黄帝亲临女娲庙致祭祷福,山西运城后土祠庙像图碑云:“轩辕氏祀地祇,扫地为坛于脽上。”这里的后土、地祇,即女娲。

图腾部族的世婚,后来演化为“合二姓之好”的异姓通婚。比如,从黄帝部与炎帝部的姬姜世婚,直到周朝的周王室与齐国的姬姜世婚,以及黄帝族(虎族)与蜀山氏(龙族)的世婚,黄帝娶西陵氏之女,是为嫘祖;以是,蜀人自言为“黄帝之后”,因此父系而言。一部分跟随黄帝东进,接管富商文化,在周朝成为中原(族)。留在巴蜀故地的黄帝嫡系和对婚之部,则成了蛮夷。以是,文籍说“巴蜀左言”、“莫同于车轨”。华夷之辨,将骨肉嫡亲分开了。由于黄帝是氐族的大宗神,他的嫡亲在西部一贯继承着“氐”的称谓。学者考证,蜀汉时的氐叟、成汉时的巴氐、当代的白马人,都是黄帝部的嫡派子民。

自古以来,华人把骨血相残、骨肉相残视为最大的家丑。论情度理,天底下哪个做母亲的不肯望自己的儿孙象一家人呢?有这种平常心,才有“女娲阻挡炎黄之战”的神话传说:

“陕南平利县的女娲山,古称中皇山,因后有女娲宫而得名女娲山。女娲炼石补天便在此山。它地处秦岭南端、大巴山北麓,位于陕、鄂、渝交界处。从女娲阻挡炎黄之战的地理位置上看,黄帝居于渭北黄龙,炎帝居于鄂西神农架,女娲所在二者间的位置正是平利女娲山。女娲庙所在山峰向南500米有座山叫‘偏头山’。据百姓讲,当时女娲在炼石之成后,奋力举石补天,第一脚踏力过猛,将此山踏歪倾向山南一侧,故得名‘偏头山’,相传山上曾留下女娲的脚印。女娲第二脚踏向中皇山,将该山山头西侧夷为平地,后在平地上建起现在的女娲庙,中皇山因庙而又得叫女娲山。女娲庙坐落在女娲山乡七里村落。相传,女娲采金州(现安康)南山五色石炼之补天,救民于水火,从此百姓康泰,风调雨顺。女娲在此地修造了一座地皮庙,教南山民众种桑养蚕,取丝纺绸,福祉于民。当地民众为敬拜女娲的贤良圣德,将地皮庙改为女娲庙,供奉喷鼻香火,顶礼膜拜。为颂扬女娲‘补天’之功,夏朝在女娲山始建宝灵寺,后改为中皇庙、女娲庙,《路史》云:‘女娲始治于中皇山,中皇山即女娲山,有晒台鼎立,今建女娲庙。’唐宋以来,女娲庙历经修葺扩建,尤其是清乾隆元年重修后,拥有正殿四重、房屋百余间,是当时平利最大的寺院,被誉为‘名胜之方’。解放初期,女娲庙仍保存无缺。”[19]

“昔少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。黄帝以姬水成,炎帝以姜水成。成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜。”(《国语》)成而异德,是说他们做了不同图腾部族的上门半子。姬、姜是他们的姓氏,而“姓”字,乃从女所生,是母系时期的产物,带有强烈的图腾痕迹,即图腾与姓氏是对应的,二者都是确认族属、区分姻族的标志。因此,姜姓的炎帝为龙、姬姓的黄帝为虎。龙虎领悟(姜姬世婚),壮大了中原族。于是,以中原为发祥地的汉人,以针言“生气勃勃”来盛赞祖国,以“龙骧虎步”来形容天子,以“藏龙卧虎”来形容人才。

伏羲族东迁到陕西宝鸡,孕育出崇龙的炎帝族、崇虎的黄帝族。炎帝族沿黄河东迁,到达太昊(东夷龙系)故都——河南淮阳,个中一支融入东夷凤系,以蚩尤最著名。“蚩尤姜姓,炎帝之裔。”(《河图括地象》)“蚩尤者,炎帝之后,与少昊治西方之金。”(《遁甲开山图》)“蚩尤者,炎帝之后。”(《玉函山房辑佚书》)“阪泉氏蚩尤,姜姓,炎帝之裔也。”(《路史》)“蚩尤为姜姓,实系苗族。”(《岭表纪蛮》)汉族的古籍或传说,或云蚩尤号炎帝,或云蚩尤为炎帝九世。

蚩尤是凤族之王,父图腾是炎帝的龙,母图腾是帝俊的凤;以是,蚩尤所在的九黎当是龙凤之裔;因此,才被视为东夷的一部分,与太昊、少昊的后人是盟友。东夷,由蚩尤凤系、太昊龙系组成,是中原土著。

“华州界,有蚩尤城。古老言,蚩尤阚姓,故又谓之阚蚩尤城。”(《续夷坚志》)“帝喾之妃,邹屠氏之女也。轩辕去蚩尤之凶,迁其民善者于邹屠之地,迁恶者于有北之乡,其先以地名族,后分为邹氏、屠氏。”(《拾遗记》。轩辕,即姬轩辕,号称黄帝。)炎黄缔盟,姬姜复婚,壮大了中原族。涿鹿之战,蚩尤被杀,九黎被打散,残部留在中原,臣服于黄帝,融入中原族。如今,汉族的“阚”、“邹”、“屠”、“蚩”、“黎”等姓,源于九黎。因此,蚩尤也是汉族的先人。

(5)尧舜禹

从三雄到五帝,是昆仑三族从分裂到重圆的阶段。尧舜禹之世,昆仑三族完成了末了的缔盟联姻。大禹之后,昆仑三族走向过渡,历经夏、商、周、秦,直到汉朝,由于汉族的形成,才演化为中华民族。

“帝尧降二女为舜妃。”(《归藏》)“尧之于舜,使其子九男事之,妻以二女焉。”(《孟子》)“帝尧问可用者,四岳咸举舜。尧于是降以女娥皇女莹配之,妻舜,以不雅观其内。使九男与处以不雅观其外。二女不敢以贵骄事舜亲戚,甚有妇道。尧九男皆益笃。”(《金楼子》)“舜,姚姓也,二十始以孝闻,尧以二女娥皇女英妻之。”(《帝王世纪》)

神话里,尧是龙子,俗称“窝王”,即太阳王。“舜生于诸冯,迁于负夏,卒于鸣条,东夷人也。欲为君尽君道,欲为臣尽臣道,二者皆法尧、舜而已矣。不以舜之以是事尧事君,不敬其君者也。不以尧之以是治民治民,贼其民者也。”《孟子》。赵岐注:“诸冯、负夏、鸣条皆地名,负海也,在东方夷服之地,故曰东夷之人也。”)“舜,冀州之人也。”(《史记》)古冀州,是东夷人的住地。

舜,姓姚,名舜,别号重华,属凤族,属东夷凤系。传说,秪支国人向尧帝贡献重明鸟,它的每只眼都有两个瞳子,形状如鸡,叫声如凤。“昔舜两眼珠,是谓重明。”(《尸子》)“舜二瞳子,是谓重明,作事成法,出言成章。”(《淮南子》)“虞舜者,名曰重华。”(《史记》)“舜,姚姓,目重瞳,故名重华。”(《帝王世纪》)“舜父夜卧,梦见一凤凰,自叫鸡,口衔米以哺己,言鸡为子孙,视之,乃凤凰。”(《孝子传》)鸡属类凤,故《孝子传》所说是胎梦,俗信梦啥生啥。《尚书》言,舜祭祖时“《箫韶》九成,凤凰来仪”,是说音乐奏至高潮,头戴鸟羽冠冕的装神者(古称“尸”),扮演已化身为凤凰的先人,与舜欢娱。

陶唐氏尧帝,属中原族龙系。有虞氏舜帝,属东夷凤系。尧嫁二女,规复了昆仑三族中断已久的龙凤联姻古俗;因此,事先无需奉告舜的父母。(《孟子》:“舜不告而娶。”)尧舜二帝,前呼后拥,励精图治,实现了华人的大联络:既实现了龙凤二族的大领悟,也规复了龙虎凤三族的大领悟。因此,这门亲事具有示范意义,是对昆仑三族姻亲关系的重修。再加上尧帝自身的俭朴勤政、为民除害、把天下禅让给没有血缘关系的舜,尧帝才会赢得普天下的拥护而被保举为“天子”,首创了让孔子仰慕备至的尧舜禹时期。

相传是大禹主创的《山海经》,被视为中华圣史、民族自传,少有民族歧视和偏见,而是等量齐观,表示了康健的神话不雅观、宗教不雅观、先人不雅观、民族不雅观。其社会根本,当是昆仑三族的缔盟联姻。天下皆姻亲,何须分彼此?以是,大禹备受拥护,在他“有政无类”的管理下,给昆仑三族在中华神话时期的末了一个盛世圆满地画上了句号。

社神,本指女娲。当社神被泛化后,“以祖为社”就成了中华古礼。“禹兴而修社祀。”(《史记》)“禹劳天下,去世而为社”(《淮南子》),这是中华末了一次把功德巨大的先人奉祀为社神的记载,从礼制上把大禹确认为中华共祖。

(6)三苗

三苗,指昆仑三族在三雄之战中的失落败者,是五帝时期分布广泛的弘大部族。因此,蚩尤被杀后,“三苗”一词,始见于文籍,而蚩尤被三苗奉为祖神,而禹征三苗之后,“三苗”、“有苗”等称谓,不再见诸汉文文籍。

三苗,曾广布祖国各地。“西北外洋,黑水之北,有人,名曰苗民。有神焉,人首蛇身,长如猿,旁边有首,衣紫衣,冠旃冠,名曰延维,人主得而飨食之,伯天下。三苗国在赤水东,其为人相随。一曰三毛国。”(《山海经》。神话学家袁珂说,延维即伏羲。)“陇西郡首阳有三危,三苗所处。”(《隧道记》)“西羌之本,出自三苗,姜姓之别也。”(《后汉书》)“党项羌者,三苗之后也。”(《北史》)

“昔者,纣为象箸而箕子怖。以为象箸必不加于土铏,必将犀玉之杯。象箸玉杯必不羹菽藿,则必旄象豹胎。旄象豹胎必不衣短褐而食于茅屋之下,则锦衣九重,广室高台。吾畏其卒,故怖其始。居五年,纣为肉圃,设炮烙,登糟邱,临酒池,纣遂以亡。故箕子见象箸以知天下之祸,故曰:‘见小曰明。’”(《韩非子》)象箸,即象牙做的筷子。这是见诸中华文籍的有关筷子的最早记载。如今,在中华的竹餐具中,利用最广泛、传承性最好的是筷子。千万年来,汉族的老先人从昆仑山所在的大西北向东南的中原不断迁徙,不断领悟其它部族,原来以畜牧业为主业,后来转为农耕,不知从何时起,用饭用上了筷子。古汉语称“筷子”为“箸”,如今苗、瑶、壮、侗、傣等南方部族称“筷子”的词汇便是“箸”的源头,而他们多是三苗后裔。[20]即言,汉族的先人和本日的南方各族的先人,共同从其余一个部族那里接管了用“箸”用饭的习俗,这个部族后来消逝了,领悟在本日的各族之中。这个消逝的部族,当是昆仑三族。

年,即年神,与“夕”相对,在中华的许多年节(包括春节)里,具有祖神、图腾、瑞兽等含义,日本的年俗仍有“年神是回家过年的祖灵”的古义。苗族《年节歌》的年神,汉族春节的年神,都保留了昆仑三族时期的古老信息。“年很有可能是上古期间某个种族的图腾,这一支信奉年的族团被打败、被领悟了,结果年的形象就遭到‘恶搞’,而过年习俗征服了征服者。”[21]

这个“被打败、被领悟”的“信奉年的族团”,便是昆仑三族。虽然历史上没有“昆仑三族”一词,但是龙虎凤三族及其缔盟联姻却是真的。

(7)夏、商、周

夏族是龙族,出自氐羌的夏族,本居于西北,以游牧为生。马是游牧部族的紧张畜类,被奉为图腾,属类龙。“马八尺以上为龙。”(《周礼》)鲧为白马,禹为虬龙,都是夏族的图腾先人,都出自蜀山-岷山。蜀山氏支系蚕丛部西陵氏属龙族,虎族的黄帝上门西陵氏,以嫘祖为正妃。巴蜀是氐系方国,史称巴氐、蜀氐。蚕是类龙。“蚕曰龙精。”(《搜神记》)“龙生于水,被五色而游,故神。欲小则化为蚕蠋,欲大则藏于天下。”(《管子》)“曰蚕驹者,蚕与马同神,本龙精而首类马,故曰蚕驹。”(《广东新语》)因此,夏、蜀属龙族,黄帝、鲧、禹是氐族大宗神。

根据《诗经》,商族是凤族。商族王室,是龙凤之裔。玄鸟即燕子,是类凤;因此,出自东夷凤系的贩子,属凤族,奉帝俊为神祖,卜辞中常见的“夋”或“高祖夋”便是他。甲骨文“夋”字,绘如鸟形。“日中有踆乌。”(《淮南子》。高诱注:“踆犹蹲也,即三足乌。”)“日中有三足乌。”(《论衡》)传说,帝俊为鸟头、猴身、一足。《山海经》载,帝俊子孙创造的国族至少有十四个,他们很多都是“使四鸟”。

周族出自氐羌,是虎族,奉有熊氏的黄帝为祖,故有周文王弄璋的传说,而熊是类虎。周族八百年的统治将氐羌故土的文化固定下来,成为中华三千年帝王制度的基本模式。周朝创造了集中华文明之大成的中原文明,从而彻底地卡断了故土岷山的脐带。周礼的根本是宗法制,周天子的重臣和紧张诸侯国,不是姬姓的兄弟之邦,便是世婚之部。由炎黄龙虎二族世婚形成的周族,定鼎中原后,分封同姓,恪守姜姬世婚的古俗。以龙虎二族的联姻缔盟为根本的中原族,在周朝终极形成。

(8)秦汉

“秦之先,帝颛顼之苗裔孙曰女修。女修织,玄鸟陨卵,女修吞之,生子大业。大业取少典之子,曰女华。女华生大费,与禹平水土。已成,帝锡玄圭。禹受曰:‘非予能成,亦大费为辅。’帝舜曰:‘咨尔费,赞禹功,其赐尔皁游。尔后嗣将大出。’乃妻之姚姓之玉女。大费拜受,佐舜调驯鸟兽,鸟兽多驯服,是为柏翳。舜赐姓嬴氏。”(《史记》)

颛顼,是黄帝之裔,是氐羌大宗神。由玄鸟神话,可知秦族的母图腾是凤;以是,还有“陈宝-宝鸡”、吹箫引凤等传说。少典,即少典氏,乃以女娲、神农、炎帝为祖的龙族。“秦,嬴姓也,自少皞。”(《日知录》)因此,龙是秦族的父图腾,秦族是龙凤之族。关于中华民族起源于图腾部族之说,先贤早有磋商,比如:“龙虎二族领悟而成汉族。”[22]

前206年,刘邦灭秦建汉。汉族,古称“汉人”、“汉家”,得名于汉朝的“汉”。中原族自称炎黄子孙,中原族是汉族的主源;因此,汉族自称炎黄子孙、中原儿女。汉族的形成,标志着以文缘为根本的昆仑三族演化为以政缘为根本的中华民族。

六、拜祖教=社皇教

1.社皇教的命名

宗教,指崇拜超自然、超人间的事物,认为祂们既能创造天下,或者改变天下,又能解除苦难,或者赐福于人,并用神话与仪式来表达这种崇拜的文化征象。

宗教的三分法:①以创世者为准,可把宗教分为灵创教、祖创教、神创教。②以崇拜工具为准,可分为泛灵教、多神教、一神教。③以宗教主神为准,可分为拜物教、拜祖教、拜主教。

社皇教,又叫中华教,泛指以女娲或女娲式的神祇为主神的宗教。它是华人的民族宗教。中华民族的多元一体,表示在起源上的同源共祖,表示在宗教上的同源异流。对女娲神话的认同与归宗是最大的中华文缘,它是把华人领悟为一个民族的关键。放眼传统中华,惟有女娲崇奉能代表朝野崇奉,惟有社皇教能涵盖中华文明。

古老宗教,多以“主神”命名。社皇教,主神是女娲(讳称“社皇”,意即“社神之王”);基督教,主神是耶稣(讳称“基督”,意即“救世主”)。女娲是华人的母亲神、开山祖师神、大女神、民族神、保护神、创世神、救世主、文化英雄、送子娘娘。民族神是民族宗教的主神,常与民族起源神话相联。族源神话的主神,身兼开山祖师,各族的创世大憧憬往便是其原始宗教的主神。这些,便是取名“社皇教”的根据。

“国中之神,莫贵于社。”(《礼记》郑玄注)“中国之神,莫贵于社。”(《南齐书》)从伏羲时期直到清朝,无不立社以祭,解释中华民族宗教因此社神为核心、以社祭为根本来构建崇奉的。“社皇”女娲本是社皇教的唯一主神,后来她与伏羲“成亲”,于是社皇教的主神就变成了伏羲女娲;但在社祭-高禖祭里,伏羲始终是女娲的属神、配祀、配角。以是,百神归一,非社莫属。

2.三皇五帝,社皇教的神谱

华人的民族意识奠定于先秦,先人崇拜是华人的民族宗教,共祖崇奉是先人崇拜的最高境界。

三皇→三雄→五帝,简称“三皇五帝”,是中华共祖的象征,是中华文缘的象征,是社皇教的神谱。谁是三皇,谁是五帝,并不主要,主要的是他们所代表的时期。“古有大禹,女娲十九代孙”(《遁甲开山图》),这是汉文古籍把一个中华共祖的根谱追溯到女娲的最后记载。

诸多文籍表明,华人≠炎黄子孙,炎黄子孙≠汉族,所谓“夷”也可能是炎黄后裔。华人,由龙虎凤三族领悟而成;因此,炎帝、黄帝、蚩尤作为中华共祖,是很古老的崇奉,他们分别是龙族、虎族、凤族的首领。

与黄帝崇拜(侧重于人祖崇拜)比较,女娲崇拜(侧重于神祖崇拜)更古老、更深奥深厚、更广泛。女娲,俗称“社皇”。春节作为华人的宗教节,建立在女娲崇拜之上;而这个宗教,便是社皇教。

七、伏羲,百王之先

女娲、伏羲,都是首创中华的文化英雄,他俩的文化创制,古称“制礼”:

①女娲是中华最早、最大的媒神,史称“禖之先”、“高禖”。“皋禖,古祀女娲。”(《路史》)高禖被泛化后,也指伏羲等先人。“按《世本》及谯周《古史考》,伏羲制以俪皮嫁娶之礼。”(《礼记》孔颖达正义)汉代,常有伏羲女娲画像,男的拿矩(曲尺),女的拿规(圆规),表示人间的规矩由他们制订。高禖祭-社祭,由伏羲所创,由帝喾发扬光大(《宋史》),为复兴禅让打下了根本。

②壮族《麽经布洛陀》载:最早时候的人们一起吃稻种,半数不会说,半数不会走。下方百姓变三类,中界之民变三等。不懂书斋事,没有规矩和道理。建干栏杀父敬客,还杀孙子敬外婆,家公与儿媳共枕,半子和岳母同床。以是上天让伏羲到人间管理。于是“伏羲造十二个玉轮,造十二个太阳”。“伏羲造水淹天,造雨淹云”。大水后,只剩伏羲兄妹俩,于是结为夫妇,造人类,立下了祭祖宗的规矩,等等。[23]

《布洛陀经诗•祷造人篇》选录意译(壮族民间宗教麽教唱本,原词为五言句式押腰脚韵诗体):“祖神布洛陀造了天地山川之后,又造了人类。但世上未立有规矩,那时建房杀父吃肉,那时杀孙去敬外婆,那时家公与媳妇共枕,半子和岳母同床。布洛陀瞥见这统统,便在上方作主,派来一个四脸王(另说是四脚王),造出十二个玉轮,造出十二个太阳。那时三年天算夜旱,四年不下雨,田里禾苗不长,三年无收成,无米喂孩儿,庶民去世一半。于是王造漫天云雨,造大水淹天下。那时只剩下伏羲(盘古)两兄妹,两人商量结夫妻。同居三年整,同床满四年,妹有身九个月,生下孩子像块磨刀石。夫妻好惊奇,只好把它放在竹篱脚,求祖神保佑。布洛陀就说,乜渌甲就讲,兄妹做夫妻,本是同肠(胎)生,要杀牛敬父母,要杀牛祭祖宗。夫妻全照办,转身转头看,怪儿长出了头,怪儿长出手脚,父高兴抱起来,母欣喜搂起来,刹时变千百人,给年夜家安上姓,给每人安上名。杀牛祭祖就从那时开始,祭祖宗人们龟龄繁衍,孝敬父母子孙发达,家业就兴隆兴旺。”[24]

伏羲,有许多别称,位列三皇,有“上上贤人”、“人文初祖”、“人根之祖”、“万代宗师”等美誉,乃至被中华古代的国家祀典奉为“上帝”,与女娲合称“皇天后土”。皇天,即皇每天主、昊每天主,简称“上帝”。神话是人话的空想化,神界的统一是人界的统一的折射;伏羲曾领袖群雄、首创中华,《帝王世纪》说他“继天而王,为百王先”。

伏羲制礼,寓教于礼,首创王道;于是,礼制成了王道的象征。《尚书》载,大禹以社祭为根本所建立的九州五服制度,经由夏、商,沿用到西周(周朝为虎族所建)。《逸周书》“成周之会”的祭神班序,唐、虞(由龙族尧帝、凤族舜帝首创)、夏、商(夏朝为龙族所建,商朝为凤族所建)四公立于“堂下”,表明伏羲首创的礼制(其政治意义,旨在强调:天下华人是一家),作为先秦文明的支撑体系的地位,始终未变,周成王谓之“至于今不乱”(《逸周书》)。

《山海经》、《史记》等书,说犬戎、周朝王室皆黄帝之裔。周穆王征讨犬戎,损失民气,“自是荒服不至”(《国语》),标志着中华的王道开始衰败,造成了东周(犬戎灭周,平王东迁,重修周朝,史称东周)的“礼崩乐坏”(《论语》),周朝的宗法制神权政治开始瓦解。

③“伏羲仰不雅观象于天,俯察法于地,因夫妇,正五行,始定人性,画八卦以治天下。”(《白虎通义》)“自伏牺以来,五礼始彰;尧舜之时,五礼咸备。”(《通典》)四川资阳,曾掘地得汉碑,刻有“伏羲苍精,初造工(王)业,画卦结绳,以理海内”。(《学斋占毕》)山东武梁祠汉代石刻:“伏羲苍精,初造王业,画卦结绳,以理四海。”

④伏羲创制八卦历、年神、春节。“阆中春节民俗文化活动独具特色,很多还具有唯一性,与其他地区、各个民族比较,在文化量级、秘闻的积蓄和原生性上,更本真,更质实,更古老和更具备根柢性。1、祭拜年神——团年饭和三十夜,阆中习俗是在敬祖宗之前要敬天敬地敬年神,春节期间要结伴到二交寺、长青寺、武庙三圣殿拜祭年神伏羲。”[25]

⑤在国家祀典里,伏羲是天皇大帝,女娲是神州地祇,合称“皇天后土”。天皇大帝,又叫昊每天主、皇每天主,简称“上帝”。

⑥禅让,即以“传社”(传承社稷)来象征帝位的传承。社祭是伏羲所创,禅让以社祭来交权。古书说,伏羲禅位伯牛。

⑦在汉、晋、唐、宋的文籍里,多以伏羲居三皇之首,常以羲炎、羲皇(黄帝,偶尔又写作天子)并称:“文起羲炎,事迄西晋。”(《拾遗记•序》)“稽古羲皇,祖述尧舜。”(《史记》索隐,引刘伯庄)汉人,虽言必称炎黄,但在古籍中,炎黄之前却冠以伏羲。从父系社会讲,中华文明抽芽于伏羲时期;以是,伏羲被誉为“百王之先”、“人文初祖”。

八、春节,源于氐羌

1.历法,节日之本

A、中华古历,多出氐羌

中华古历的创造者,大多是氐羌,比如:伏羲、颛顼、大禹是出自“蜀山-岷山”的首领、大巫,传说蜀王杜宇发明了万年历,创制《太初历》的落下闳是出自“蜀山-岷山”的巴人。以是,古人云:“天数在蜀。”

农历,是春节的纪年法。凤历、岁星历、八卦历、《颛顼历》、阴历、商历、周历、《太初历》等,是农历的不同阶段。“古者,包牺氏之王天下也,始作八卦。”(《周易》)“古者,包牺立周天历度。伏羲作历度。”(《周髀算经》)“伏羲推策作甲子,伏羲有甲子元历。”(《世本》)“三皇三正,伏羲建寅;至禹建寅,宗伏羲。”(《礼纬稽命征》)

传说,伏羲“初置元日”(至今,四川阆中过年敬拜“年神”伏羲时,仍有这样的祭词),首创仲春二的龙头节,而它们所对应的正月月朔、仲春二皆在春节之内。传说,伏羲“重农桑、勤种田”,每年仲春二,每每亲耕,都是“皇娘送饭,御驾亲耕”。后世帝王,效法伏羲,在此日下地耕种。到周武王时,每年仲春二要举行仪式,号召文武百官都要亲耕。[26]

B、从“羌年”,到“汉年”

先秦“古历”之一的《颛顼历》,以阴历(农历)十月月朔为年头(一年之始),其制历者即五帝之一的颛顼帝,是黄帝与蜀山氏的后裔,是岷山间半神(半兽)半人的大帝。显然,这属于神祖(图腾先人)崇拜。阴历十月月朔,又称“羌(历)年”、“十月年”、“苗年”、“秦年头”、“寒衣节”等。

俄洛•扎嘎,藏族学者、四川九寨沟氐羌民族博物馆馆长,说:当另有伏羲创始的以十月为年头的《伏羲历》。伏羲是渔猎时期的领袖;禹为游牧的羌人宗神,又是入赘涂山氏部的掌牧官。以十月为年头,应是高原游牧部落的历法。因青藏高原五月草场才返青,十月秋高草茂羊肥牛壮,正是宰牲报天之时。由高原南下,早已进入农耕文明的彝家巫师,至今仍用以十月为年头的历法;岷山间的羌历年,同样在十月。农耕部族为了精耕细作,须要比游牧部族更精确的历法,以便于春种、夏播、秋收、冬藏。《颛顼历》以正月为年头,应是农耕部族的历法,为商、周、秦所沿用,到汉代时不适用了,被《太初历》所替代。[27]

“《益部耆旧传》曰:巴郡落下闳,汉武帝时,改《颛顼历》,更作《太初历》,曰:后八百岁,此历差一日,当有贤人定之。”(《艺文类聚》)《太初历》以阴历正月月朔为年头,两千多年来,除了偶有中断外[28],沿用至今;于是,春节的节期在历法上被确定下来了。由于汉族是中华人口最多的部族,而汉族的年节,以过春节为主;以是,苗族等族又称春节为“汉年”。

2.春节,华人的盛典

A、春节,来自昆仑山

普米族,源出氐羌,崇拜母虎,其《“散羊毛疙瘩”的由来》[29]传说,远古时候,普米族的老先人在青藏大草原游牧。以是,普米族去世后即请师毕敬拜,勾引亡灵回到祖地。要杀羊让其为去世者“引魂”、“带路”,念“开路经”,向去世者交代祖宗姓名及归宗路线,大致由兰坪到丽江鲁甸,到金沙江东面,至永宁盆地,过四川木里,再去昆仑山。以是,普米族以一块锅庄石象征昆仑山,年节及逐日三餐都必先敬之。[30]

普米族的春节,叫“过大年”、“吾昔节”,是该族最隆重的节日,日期各地不同。云南宁蒗的普米族以尾月初六为年头,兰坪、维西的普米族与汉族、白族一样,除夕夜过年,其它的普米族的除夕俗称“团年”,在尾月的倒数第二天,大年是二十九,小年是二十八。

云南省宁蒗县神话:“普米族的先人,原是住在昆仑山下西北大草原的游牧民族。有一年的年三十晚上,一股外族侵略者溘然打击草原,普米族险些被全部灭掉。侵略者的暴行惹怒了山神,昆仑山便飞腾起来,把侵略者全部压去世。被洗劫后幸存的人们因昆仑山已把草原挡住,无法居住,只得南迁到宁蒗这块乐土。人们不愿在先人遭难的尾月三旬日过节,便提前一天过年,为差异其他民族的除夕,故称为‘团年’。(章虹宇采风手记“大石崇拜及其他”)普米族的迁徙神话,讲到其先人是由于民族战役从昆仑山下迁徙到云南的。”[31]

B、门神之礼,黄帝所作

“《山海经》曰:‘沧海之中,有度朔之山,上有大桃木,其屈蟠三千里,其枝间东北曰鬼门,万鬼所出入也。上有二神人,一曰神荼,一曰郁垒,主阅领万鬼;恶害之鬼,执以苇索,而以食虎。’于是,黄帝乃作礼,以时驱之,立大桃人,门户画神荼、郁垒与虎,悬苇索以御凶。”(《论衡》)该书所引,乃古本《山海经》,今本无载。

“黄帝上古之时,有神荼与郁垒兄弟二人,性能执鬼。桃梗,梗者更也,年末鼎新,受介祉也。虎者阳物,百兽之长,能击鸷,性食鬼魅者也。于是县官以‘腊除夕’(腊日的前夜)饰桃人,垂一苇索,画虎于门,效前事也。”(《风尚通》)

广西的毛难族,视神荼、郁垒为门神,每逢年节分贴二神画像于大门,脸相对,把守门庭,恶鬼难入,人畜安然。

C、春节,并非汉族独占

春节是氐羌宗神伏羲主创的,标志着昆仑三族的形成;因此,昆仑三族的浩瀚后裔,即氐羌后裔,要过春节。布朗、布依、朝鲜、达斡尔、侗、德昂、东乡、鄂伦春、高山、仡佬、赫哲、回、京、黎、满、毛南、仫佬、怒、畲、水、佤、锡伯、瑶、裕固、壮等族,也与氐羌有关,也过春节。

九、结语

21世纪,非遗(非物质文化遗产)之事,在中国很火;但是,有一件事让人生忧:许多人只看重非遗的物质成分,而忽略其背后的宗教崇奉。留下壳,丢了魂,岂不有名无实?羌文化,与“非遗”干系;因此,也跟中华民族宗教有关。

比如:如果不理解世代相传的神话传说,就难以理解古人为何在过羌年时要祭天祭祖、围着篝火跳萨朗舞?如果不睬解图腾崇拜、先人崇拜的关系,就难以理解氐羌为何把自己的祖神描述成半神(半兽)半人的样子容貌?如果不知道华人的先人不雅观念,就难以理解,为何三皇五帝被奉为中华共祖,为何华夷之辨会遗患数千年,为何说华人的主源是氐羌?

时下,怎会有“留下壳,丢了魂”的怪事?寻根究底,源于近500年来部分基督教传教士强加给中华文明的“迷信论”。这种论调,把华人的祭祖视为“迷信”。显然,这是殖民化的产物,而“殖民化”与“中国梦”是相悖的。以是,对付“羌文化挖掘保护发展”而言,如何破除殖民化的余毒,值得重视。

注释:

[1][陈进国]传统复兴与崇奉自觉 • 中国民俗学网-中国民俗学会• 主理 • http://www.chinesefolklore.org.cn/web/index.php?NewsID=7316&Page=8。

[2]韩星:国家级公祭黄帝是宗教活动吗 - 讲义教程 - 道客巴巴 http://www.doc88.com/p-140805463257.html。

[3][周星]先人崇拜与民俗宗教 • 中国民俗学网-中国民俗学会 • 主理 • http://www.chinesefolklore.org.cn/web/index.php?NewsID=8313。

[4]马戎:族群关系“去政治化”_专栏_专栏博客_四月网 http://www.m4.cn/space/2008-12/1175226.shtml。

[5]谢林:《神话哲学引论》。转引自[英]麦克斯•缪勒《宗传授教化导论》,陈不雅观胜、李培茱译,上海公民出版社1989年,第62页。

[6][田兆元]论主流神话与神话史的要素 • 中国民俗学网-中国民俗学会 • 主理 •http://www.chinesefolklore.org.cn/web/index.php?NewsID=4146&Page=3。

[7]魏晋南北朝期间北方民族领悟过程中的神话认同_田兆元博客--蜥蜴残梦_新浪http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a095ab70100085r.html。

[8]【1905年】《国粹学报》叙_重庆国学院_新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_7b223a4b0101fwiy.html。

[9]和士华:《三皇五帝与纳西先人》,云南公民出版社2007年,第266-268页。

[10]参阅,俄洛•扎嘠:《蜀西岷山》,四川公民出版社2002年。

[11]王宪昭的空间 - 民俗学博客-Folklore Blogs -中国民俗学网-http://www.chinesefolklore.org.cn/blog/index.php?uid-2072-noframe-1。王宪昭据《中国民间故事集成》(四川卷)文本缩写 2010.12.12。

[12]毛海峰、杨一苗:陕西平利创造女娲石碑 证明其为“女娲故里” http://news.xinhuanet.com/st/2004-09/10/content_1965394.htm。

[13]日月同行:“女娲山”,2009-12-29。女娲山_蓝筛悔_新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_70a13b520100ofj2.html 转载于www.qqhos.com。

[14]纳西族《创世纪》的文化解读 - 豆丁网 http://www.docin.com/p-186833172.html。

[15]汉族神话500篇(74):《伏羲封姓》(甘肃) - 王宪昭的空间 - 民俗学博客-http://www.chinesefolklore.org.cn/blog/?uid-330-action-viewspace-itemid-19774。王宪昭据《中国民间故事集成》(甘肃卷)文本缩写 2010.12.5。

[16]刘尧汉:《中国文明源头新探》。转引自,江凌、李辉:“易学视野下的呈现之二十 彝族虎头瓢与葫芦祖灵”,《中国民族》2014年第08期。

[17]和士华:《三皇五帝与纳西先人》,云南公民出版社2007年,第173页。

[18]陶阳、牟钟秀:《中国创世神话》,上海公民出版社2006年,第189-190页。

[19]女娲村落_百度百科 http://baike.baidu.com/link?url=eW-xyJFjTpLwNQQ8wFc26y3W_P7OOcDIFmHXSCqn1-DzrBJocEfK5UiHkd0LzPNYLJaYWDi-BrEKbAUZuhI5G-Ngm5nNRVm7KwsPH0iv4Zy。

[20]李炳泽:《多味的餐桌》,北京出版社2000年,第14页。

[21]红苇:《年的三副面孔》,社会科学文献出版社2010年,第190页。

[22]参阅,刘尧汉:《中国文明源头新探》,云南公民出版社1993年。

[23]王宪昭的空间 - 民俗学博客-Folklore Blogs -中国民俗学网-http://www.chinesefolklore.org.cn/blog/index.php?uid-2072-noframe-1。

[24]华南——珠江流域盘古神话的北传(2)_中国之最早_新浪博客 http://blog.sina.com.cn/s/blog_50315ebd0100c00u.html。

[25]阆中市报告“中国春节源头文化之乡”工 作 汇 报 - 『 大话阆中 』 - 阆中论坛_古城家园 - Powered by Discuz! http://bbs.lz520.net/thread-107070-1-1.html。

[26]仲春二春龙节:古时天子亲耕 民间“引龙回”防虫害-中新网 http://www.chinanews.com/cul/2016/03-10/7790937.shtml。

[27]“中国人在正月月朔这天过了两千余年的春节,如今,人们开始重新为春节寻觅崇奉。民间至今将春节叫作‘大年’,言下之意,法律意义上的新年——西历1月1日只是‘小年’,真正的年非农历正月月朔莫属。汉武帝太初元年(前104)开始以阴历正月月朔为年头,从此中国人都是在农历正月月朔过新年的,只有四次例外,即王莽初始元年至地皇四年(8-24)、魏明帝青龙五年至景初三年(237-239)改以十仲春为年头,武则天载初元年至圣历二年(690-699)、唐肃宗上元二年(761)曾以十一月为年头。而在太初元年之前,阴历、殷历和周历的年头都不同,秦始皇统一六国的当年起又以十月为年头。从西元前104年开始,中国人有二千余年韶光都是在农历正月月朔过年的。直到中华民国成立,才改用西历,以每年1月1日为新年之始。由于中华民国元年(1912)1月1日宣统天子尚未逊位,北京和北方仍奉清朝正朔,那天称宣统三年十一月十三日,全国范围废旧历新年到1913年才实施。”(葛剑雄:“大年”的意义:敬天崇祖 _爱思想 http://www.aisixiang.com/data/38860.html。)

[28]章虹宇、李淑良、胡三:“‘散羊毛疙瘩’的由来”,《山茶》1989年03期。

[29]少数民族历史,普米族的历史,散羊毛疙瘩 http://www.chiyou.name/page/whyz/mzls/pumizu.htm

古时候,普米族的老先人用一种叫“羊毛疙瘩”的东西,作为通讯联结的旗子暗记。这种旗子暗记通报诚笃快,哪怕隔着千山万水,只要旗子暗记一出主人的手,十多个小伙子轮流飞跑传送,不出一天韶光,旗子暗记就按时通报到收件人的手中。这种“羊毛疙瘩”,用一尺来长的细羊毛绳拴系。一头系上一小截黑火炭,两小块木片,三根鸡毛,四个辣椒。另一头结上疙瘩,表示日期。普米人哀求土司处事公正,如果办事不公,普米人有“散羊毛疙瘩”的权利。每当新土司接任时,普米人总要保举一代表人物,向新任土司官讲几句告诫的话。意思是,先有百姓,后有土司官,土司不大,百姓不小。你的官是我们费钱买回来给你当的,我们服你管,养活你,你办事要主持公道。你若办事不公,我们就散羊毛疙瘩反对你。普米人没有自己的酋长和固定的领头人,长期处于分散状态,而联络自卫又是不可短缺的力量,散羊毛疙瘩就成了凑集民族力量与霸道势力作斗争的一种方法。

[30]任继愈:《宗教词典》,上海辞书出版社1983年,第742页。

[31]陶阳、牟钟秀:《中国创世神话》,上海公民出版社2006年,第52-233页。

作者简介:田开元:本名田波,传统文化学者,代表作《春节考源》。中国民俗学会会员,中国民间文艺家协会会员,中国高校非遗西席培训班多届学员。曾任清风杂志社,现为自媒体《华学论坛》主编、绵阳师范学院中华传统文化学院特聘教授、学术集刊《藏舞蹈学》编委。