舒适与便利,18世纪的关键词

渴望舒适与创新的18世纪,首创了一种建造和装饰住宅的“当代”办法,数量浩瀚的理论文献都证明了这一点。与其他国家比较,法国更多地为这一领域定下了基调。建筑师雅克·弗朗索瓦·布隆代尔的作品便是良好的证明,个中包括出版于1728 年的《当代建筑和精良建筑艺术》,以及出版1737—1738年的《行宫布局和建筑装饰概论》。布隆代尔以及后来的诸多建筑师继续了文艺复兴期间伟大建筑师提出的不雅观点,认为适宜性与必要性是最紧张的,“精彩的品位在于适可而止的便利”,热尔曼·博夫朗在他的一篇论述《论建筑的幽美风格》中曾这样概括,这篇论述涌如今他1745年出版的著作《有关建筑艺术总体原则》中。

18世纪的建筑师都尽力实现这种适可而止的便利,以知足人们不断对提高便利性的诉求。只管豪华的房间和会客室被保留下来,但大部分宅邸从此往后具有了两倍深度的主体构造,这使得人们放弃了传统的连串相通的房间构造,并建立起更加便利的循环构造。但最紧张改变的还是房间的大小和用场。纵然是对付皇家宫殿和宅邸,大型住宅也越来越多地被小型套房所取代,房间的尺寸有时被大幅缩减,国王的房间亦是如此。在这方面,路易十四和路易十五期间的凡尔赛宫的内部布局比拟非常清晰地展现了这一点。国王和王后的住宅具有双重特色:一方面是面积较大的房间,用于展现权力,是公共生活的场所;另一方面是面积较小的房间,具有私密性,是私人生活的场所。1752年,大使楼梯的拆除更增加了私密空间的数量。

华美宅邸和小套房之间的差异在很大程度上促进了家具的当代化。华美的宅邸中可以保留传统的,乃至古老的家具,而在新建的小套房中则采取尺寸较小但更加舒适并符合审美潮流的家具。这些创新并不局限于大型宅邸和城市,行宫的数量在村落庄越来越多,人们喜好隐居在此。全体欧洲都兴起去乡下度假的潮流,在法国有村落庄别墅、小别墅、豪华花园宅邸和宁静的乡间住所,村落庄别墅在葡萄牙被称为“quintas”,在意大利被称为“ville”,在英国被称为“country houses”。这些度假胜地让人们能够在舒适的条件中欣赏自然,这里的统统都为休闲娱乐而创造。一些理论家对这种风尚进行传播,例如查理·艾蒂安·布里瑟(1680—1754),他曾在1743年出版《村落庄别墅的建造艺术》。一些住宅至今还保留着全部或部分18世纪的装饰,使我们能够看到个中区域划分和室内支配的讲求。

克里斯托夫·于埃,马恩河边尚镇城堡的中国厅,1748年

马恩河边尚镇,城堡

皮埃尔和让-巴蒂斯特·比莱从1703年开始设计马恩河边尚镇城堡(Champs-sur-Marne),它是18世纪初别墅的完美实例,城堡中有一个“中国”厅,房间里的细木工从带有部分想象的中国风中自由地获取灵感,克里斯托夫﹒于埃在1748年对其进行了绘画装饰。

在法国,我们可以看到马恩河边尚镇城堡,这座城堡从1703年开始由皮埃尔·比莱(1639—1716)建造,随后由他的儿子让-巴蒂斯特·比莱·德·尚布兰(1665—1726)接手。其余还有位于安茹(Anjou)的蒙特杰夫罗伊(Montgeoffroy)城堡,1770年巴黎建筑师让·伯努瓦·樊尚·巴雷(1735—1824)为康塔德斯侯爵重修了这座城堡。在英国,村落庄生活尤其受到人们喜好,村落庄别墅可以成为贵族的永久居住地,比起他们短暂勾留的伦敦,村落庄才是他们更常居住的地方。因此常常涌现一些弘大的宅邸,例如弗拉芒建筑师约翰·范布勒(1664—1726)与尼古拉斯﹒霍克斯莫尔(1661—1736)互助建造的村落庄别墅,举两个例子来说:在18世纪前十几年间为卡莱尔伯爵建造的霍华德城堡(Castel Howard)和为马尔博罗公爵在牛津郡建造的布莱尼姆宫(Blenheim Palace)。

只管一部分宅邸的规模相称宏伟,还有一些则小很多,但其精细讲求程度却绝不逊色。在1750年后,人们对“小别墅”的兴趣越来越浓厚,在那些用于娱乐消遣的屋子里,人们可以醉心于风骚美谈,只管情形并非总是如此。让·加亚尔·德·拉·布埃克西耶尔的别墅由建筑师安托万·马修·勒·卡尔庞捷(1709—1773)在1751年建造,它是“小别墅”的原型,不幸的是已经消逝了。让-弗朗索瓦·德·巴斯蒂德于1763年创作的短篇剧本《小别墅》(La petite maison)时大概从这座建筑中得到了灵感。小别墅有时是“豪华的花园宅邸”,是王室贵族和有钱的爱好者心血来潮敕令在很短的韶光内建造的,并且很可能是为了攀比和回应寻衅,其内部装饰非常奢华。只管这些小别墅从17世纪末就已经涌现,并且菲雷蒂埃在他的《通用词典》中已经对其进行描述,但直到18世纪末,小别墅才遍布全体法国:位于巴加泰勒(Bagatelle)的花园宅邸是阿图瓦伯爵和他的嫂子玛丽·安托瓦内特打赌的结果,由建筑师弗朗索瓦-约瑟夫·贝朗热于1777年在六十四天内建成,但其装饰则在1786年才完成;杜巴利夫人让克洛德·尼古拉·勒杜于1770年在路维希恩建造的音乐堂在一年之内就完成了,并凭借其内部装饰和建筑构造线条和布局的严谨,成了法国新古典主义的标志。

皮埃尔·卢梭,王后的小客厅,1786年

枫丹白露,宫殿

枫丹白露宫殿中玛丽·安托瓦内特的小客厅面积非常小,由建筑师皮埃尔·卢梭(1751 — 1829)设计,采取伊特鲁里亚风格。由皮埃尔·约瑟夫·拉普拉斯雕刻,米歇尔·于贝尔·布儒瓦和雅克·路易·弗朗索瓦·图泽绘制的细木护墙板上的藤蔓和花朵装饰,这些装饰图样色彩和镀银的色调都极其精妙。让-亨利·里森纳和乔治﹒雅各布于1786年完成的家具与房间中的其他家具相辅相成,有活动柱面盖的写字台和缝纫桌上珍珠母的利用也非常华美。

无论在城市还是村落庄,无论是国王、王室成员,还是纯挚的资产阶级,这些宅邸都有一个共同特色:由舒适度决定的全新室内布局。为公共生活或展示之用的“会客厅”或社交宅邸依然是大型住宅必不可少的,每个房间在有窗户的一侧相通,但正如我们已经提到的,“舒适的”住宅更受人们青睐。因此,正如路易·塞巴斯蒂安·梅西耶在他的作品《巴黎图景》中总结的那样,室内布局以舒适度为本:“在巴黎,建筑的奇迹在于屋子的内部。奥妙且具有创造性的分区节约了地皮,增加了利用面积,并且供应了新颖而名贵的舒适度。这些小别墅极大地震撼了我们的先人,当时他们只会建造长条形和方形的房间,以及将整棵树制成的巨大横梁交叉在一起。有些空间非常摧残浪费蹂躏,并且十分惨淡。而我们的小套房如圆形的光滑贝壳一样平常可以转向布局,房间敞亮、舒适。小套房里有为两个独立房间供暖的旋转壁炉、暗梯、意想不到的小房间、一些将真正出口隐蔽起来的假门、高下移动的楼板,以及可以让主人躲开仆人的好奇目光,沉醉于爱好之中的空间。两百年前的人们会想到这些吗?”

在17世纪,每个房间具有多种用场,到了18世纪,房间数量的增加使其具有了专门的功能:餐厅,从17世纪末开始遍及,逐渐在华美的府邸中霸占一席之地;来宾室,可以作为游戏室,逐渐代替了第二个前厅;其余小房间的数量也有所增加,贵妇人的小客厅、藏书间、书房以及其他“有趣的藏身之所”。这些房间有时位于夹层中,空间较小,因此便于供暖。浴室、洗手间或卫生间通过走廊连接,摆脱了不便于利用的构造。私密性也成为房间关键的要素,“当人数较少时,人们喜好居住在空间小的地方”,查理·艾蒂安·布里瑟曾这样表示。

社交生活的中央依然是来宾室或聚会厅,它常日位于住宅的中央,是彰显宅邸崇高的主要房间。这种房间的设计便是用于享受发言、音乐或游戏消遣,并且经由非常精细的装饰,有一些府邸中,每种娱乐活动都有专门的房间。但上流社会的生活同样在餐厅中进行,这是18世纪生活艺术的标志:将一个房间专门用于就餐变得越来越普遍。

奥利维耶·米歇尔·巴泰勒米,《1766年孔蒂亲王在圣殿宫的晚餐》

1777年,布面油画,57厘米×72厘米

凡尔赛,凡尔赛宫特里亚农宫

在孔蒂亲王在巴黎的住所——圣殿宫(palais du Temple)中,餐厅被安排在一个旧的寝室中,房间里保留了放床的凹室,亲王的餐桌就放在这里。其他来宾,包括女歌唱家玛丽·费尔和男歌唱家耶利奥特在房间中心的餐桌就坐。

一些爱好者乃至有一间冬季餐厅和一间夏季餐厅,个中一些因其奢华程度而出名。在法国,路易十五让他的建筑师昂热·雅克·加布里埃尔(1698—1782)建造的舒瓦西城堡(château de Choisy)里的餐厅配有一张升降餐桌,它可以从地下升起,完备竖直,避免了佣人的涌现,并使来宾们感到欣喜。这样的机器构造不是新涌现的,但在18世纪被更多地利用。斯坦尼斯拉斯·莱辛斯基在他位于吕内维尔的城堡中拥有一座具有所谓中国风形状的“亭子”楼阁,于1737年由埃马纽埃尔·埃雷在吕内维尔花园中建筑,而在“亭子里的客厅”中有一张这样的桌子,桌子中心还放有瓷器。18世纪末,这种潮流席卷了全体欧洲:升降餐桌在各处为来宾带来欢快,例如,在沙皇村落艾尔米塔什的楼阁中,俄罗斯的叶卡捷琳娜约请的来宾,玛丽亚·特蕾莎女皇在美泉宫(Schönbrunn)的来宾,以及18世纪末玛丽-卡罗琳在巴勒莫的“中国宫殿”的来宾。

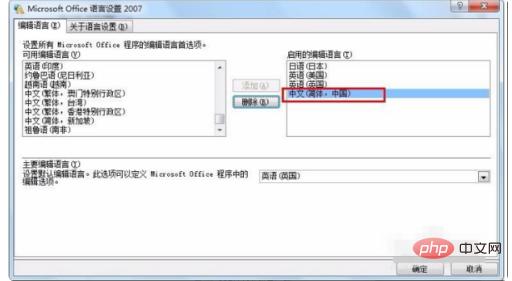

安热·雅克·加布里埃尔和雅克·费尔贝克特王子的书房,1755年

凡尔赛,凡尔赛宫特里亚农宫

这个房间是路易十五的儿子的安歇室和书房。涂有多色马丁漆的精细细木护墙板环绕在书架周围作为边框,书架嵌在墙内,在全体房间有规律地排列。天花板上雕刻的音乐天使突饰让人遐想到王子对音乐的喜好。

生活中的其他韶光则在另一些房间中度过,人们依然可以在这些房间中会客,但更具有私密性,并且这些房间也具有专门的用场,例如,书房以及贵妇小客厅变得十分普遍,只管这并不符合老例。寝室在最朴素的住宅中是生活起居的唯一房间,在社会等级更高的宅邸中,寝室依然是人们可以会客的场所,但常日还有一个前厅、一个小房间和一个客厅,并且都会有一个衣帽间,并且有时还会有一间浴室。洗手间、盥洗室或厕所每每都用大理石装饰,如果没有大理石则用彩陶装饰,只管这些装饰有时非常大略,但这类房间依然是富人才能享有的。同时建筑师们极尽创造力,试图将浴缸以最佳的办法融入房间中,他们每每将其隐蔽在凹室中,以供应17世纪尚未创造出的舒适性。

室内装饰的更新

对舒适性的追求对各领域的创作产生了真实的影响,尤其是家具方面,它同样也浸染于室内装饰领域。对付新颖和当代性的不断追求,有时会匆匆使宅邸的主人达到理论家所展示出的夸年夜程度。1745年,热尔曼·博夫朗遗憾地表示:“如今巴黎住宅的室内装饰已经成为建筑的主要部分,它让人们忽略了外部的装饰。”这位建筑师表达出了多位编年史作家曾指出的征象,例如路易·塞巴斯蒂安·梅西耶在18世纪末表示:“家具成了最紧张的奢侈品或开销最大的物品,人们每六年就要改换家具,以获取所有当下审美创造出的最美的东西。”

被认为由菲利普·卡菲耶里所作一对柴架,约1770年,镀金青铜,39.1厘米×25.1厘米×15厘米(每件)

阿姆斯特丹,国家博物馆

这对柴架可能是雅克·卡菲耶里的儿子菲利普·卡菲耶里的作品,创作者的非凡创造力和想象力让这件作品的模样形状十分独特:一只猫和一只卷毛狗彷佛想要躲避火焰。

室内装饰不断发生变革。从17世纪末开始,壁炉的构造却险些没有发生过变革,但其吸烟能力一贯是改进的目标,以避免产生烟尘。壁炉每每都配有一壁镜子,并决定着室内的布局。壁炉上的大理石与最华美房间中的家具上的大理石相呼应,其轮廓也跟随风格的变革而改变。壁炉同样为精彩艺术品的创作供应了空间:从此,柴架大多用镀金青铜制成,并由青铜器工匠根据装饰艺术家或建筑师供应的图样进行制作,在房间中霸占了一席之地。其余还有装点壁炉台面的装饰品,常日是由一个座钟、一个枝形烛台、一些瓷器花瓶或镀金青铜和硬石制成的花瓶。壁炉上的镜子两边配有镀金青铜制作的枝形壁灯,其光芒会通过镜子进行反射,是不可或缺的照明工具。人们每每会在壁炉前放置一块隔热屏,有时是可滑动的,能够减少或增加热度。这种细木工艺作品常日带有一块家居装饰布或与座椅装饰相匹配的织毯。

费迪南德·亨特,壁炉隔热屏,1736—1740年,镀金橡木、丝绸(当代),

147.3厘米×108厘米

纽约,大都会艺术博物馆

这件隔热屏上非常精美的洛可可风格雕塑是费迪南德·亨特(约 1704 — 1758 )的作品,他曾在采邑主教弗里德里希·卡尔·冯·舍恩博恩的宫廷里事情,特殊是在巴尔塔扎﹒诺伊曼(1687—1753)的领导下在维尔茨堡宫事情,巴尔塔扎·诺伊曼曾认为他是当时最精良的雕刻师之一。

因此,壁炉和其配件展示出了对舒适与和谐的追求并主导了18世纪的室内装饰。不过壁炉并不是唯一的取暖和工具:在神圣罗马帝国和斯堪的纳维亚,壁炉每每会被火炉取代,这种火炉常日是用彩陶制成的,个中一些可以称得上是真正的雕塑作品。

克劳德·让·皮托因模样形状,由路易·加布里埃尔·费洛克斯铸造枝形烛台,1781年,镀金青铜,55.9厘米×25.4厘米×11.4厘米

洛杉矶,J. 保罗﹒盖蒂博物馆

这个枝形烛台是为凡尔赛宫里的午憩室制作的,这是玛丽·安托瓦内特的住宅中非常精细的一个房间。这套作品共有四件,展现了这类物品上各种装饰办法的可能性:一些精细的葡萄叶和几串葡萄缠绕在巴克斯的酒神杖上,并用打结的带状装饰固定。放烛炬的分支采取丰收角的模样形状,同样装饰有叶子、果实以及一串串葡萄。

墙面装饰以木质护墙板的遍及和镜子的增加为标志,其制造工艺经由了完善,尺寸可以非常大。17世纪这一领域实现的进步在18世纪得到了表示。照镜子的乐趣,偷偷不雅观察的乐趣,还有创造出一种空间错觉从而使不足大的空间变大的反射和视觉效果,都使镜子的地位不断提升。镜子与护墙板同时利用,增强了护墙板的效果,并与之相辅相成。由于低护墙板能够将家具装饰布和壁衣绷紧,始终符合潮流,因而作为上一世纪的幸存者没有被抛弃,但18世纪最盛行的还是整体护墙板和高护墙板。

昂热·雅克·加布里埃尔、朱尔·德古隆、安德烈·勒古皮和皮埃尔·托潘,帕拉贝尔宅邸房间的细木护墙板,1720—1723年,镀金木材

巴黎,马塞朗宅邸

细木护墙板每每表示了细木工匠和雕刻师的博识技艺。朱尔·德古隆、安德烈·勒古皮和皮埃尔·托潘于1720 — 1723年为巴黎旺多姆·广场的帕拉贝尔宅邸制作的护墙板是同类中最幽美的作品之一。华美的装饰与独特的图样相辅相成:护墙板高处的镶饰托架曾用于放置一些瓷器雕塑,可以与绘画中的猴戏完美结合。

木质护墙镶板担保了隔热和隔音,并使供应图样的装饰艺术家和建筑师创作出不断更新的装饰模样形状。这些木质镶板最初只是大略用线脚装饰,后来利用实木(以橡木最佳)雕刻而成,再经由镀金或彩绘,其装饰元素在18世纪发生了明显的变革。在路易十四季代的装饰中占主导地位的黄金逐渐消逝,取而代之的是鲜艳的颜色,以及“中国式”的漆,两者可以更加凸显雕塑作品绝佳的雕刻技艺,首先便是路易十五统治期间,雅克·费尔贝克特在法国的作品,然后是路易十六统治期间,颜色变得更浅的作品。然而,在王室宅邸,尤其在神圣罗马帝国,金或银在全体18世纪依然都有利用,以突出拉毛粉饰工博识作品的机动性,例如,巴伐利亚的约翰·巴普蒂斯特·齐默尔曼。护墙板常日是雕刻而成,同样也可以进行彩绘,18世纪上半叶常日采取猴戏或中国风图案,后来当新古典主义兴起时,则多用土耳其风作品,以及庞贝风格或伊特鲁里亚装饰。大多数情形下,护墙板与它所装饰的房间风格相匹配,同时也符合宅邸主人的特质:例如,建筑师克洛德·尼古拉·勒杜为于泽斯公爵府邸设计了一套赞颂其军事才能的装饰,他曾于1745年在丰特努瓦战役中为路易十五打下胜仗。

根据弗朗索瓦-约瑟夫·贝朗热的设计制作,新卡普辛街宅邸大门,1787年,彩绘桃花心木

巴黎,费奥收藏

这个双开门是弗朗索瓦-约瑟夫·贝朗热宅邸的精细装饰的唯一证明,展现了这位建筑师的图样之风雅,以及直接在桃花心木上绘制装饰的工匠的机动。弗朗索瓦-约瑟夫·贝朗热在大革命的动荡期间之初与安妮·维克多·德维厄(1752—1826)搬进了位于巴黎新卡普辛街的这座宅邸,他为德维约设计了许多装饰,个中包括尚特雷纳街的“小别墅”的装饰。

护墙板有时还与家具相折衷。只管这样的例子很少,但一些罗卡耶风格装饰或洛可可风格的护墙板曾催生了装饰座椅,以及包括涡形脚桌子在内的建筑家具的创造,这些家具与护墙板的风格相折衷。座椅靠背的轮廓线条与护墙板的线脚相同等。这类装饰涌如今全体欧洲,有时会带有一定的仿古元素,这使创作者们保留了分格的形式,它带有一个期间的特色,只管当时在法国,分格没有被弃用,但也发生了灵巧的变革。在神圣罗马帝国,随着洛可可风格的兴起,护墙板装饰常常会延伸到天花板,拉毛粉饰会蔓延全体房间表面。护墙板在无尽的变革中险些一贯为绘画保留了一个空间,紧张预留在门的上方。丝织业的进步促进了遍布全体房间的织物装饰的创造,与灵巧度较小的木镶板比较,织物可以频繁地改换,是一种更老式的时尚。

弗朗索瓦·西蒙·胡利耶,阿邦丹(Abondant)城堡大客厅,1747—1750年

巴黎,卢浮宫

路易二世·德·布歇·德·苏尔士命让·芒萨尔·德·茹伊(1705—1783)从1746年开始领导重新支配了全体阿邦丹城堡大客厅,弗朗索瓦·西蒙·胡利耶(约1710—1787)为此制作了极具罗卡耶装饰风格特色的细木护墙板。低处的曲线形线脚完美地与细木工匠米歇尔·克勒松(1709—1781)制作的装饰座椅、长沙发和扶手椅的靠背曲线相契合。

马修·布雷廷厄姆和乔瓦尼·巴蒂斯塔·博拉,诺福克别墅(Norfolk House)音乐厅,1748—1756年

伦敦,维多利亚和阿尔伯特博物馆

诺福克公爵位于伦敦宅邸中的音乐厅由建筑师马修·布雷廷厄姆(1699—1769)建立于1748年。资助者们彷佛对仅用线脚装饰的护墙板并不满意,于是让意大利的乔瓦尼·巴蒂斯塔·博拉(1713—1770)对细木护墙板进行了改动。在他的领导下,来自法国的工匠约翰·安托万·库埃诺(1763年逝世)在镜子上雕刻了向下延伸的带有音乐元素的战利品饰。

弗朗索瓦·德·屈维利埃,镜厅,1734—1739年

慕尼黑,阿美琳堡,宁芬堡宫

这间以水为主题的房间布满了棕榈树、喷泉、细流以及传统的贝状饰和各种卷涡饰。由约翰·巴普蒂斯特·齐默尔曼(1680—1758)制作的银色拉毛粉饰是洛可可风格的精品之一。

我们在上文已经理解到,挂毯的利用并没有逐渐被舍弃,但挂毯常日会失落去可移动的特性,被嵌入细木工艺的框架中。在最华美的住宅中,家具布和挂毯与座椅的装饰相匹配,构成了“一件家具”,人们喜好根据时令的变革改换这些织物,从而可以更新居间的整体装饰效果。更特殊的是,这类纺织品与家具相折衷,而不仅仅是座椅:德梅利夫人位于舒瓦西的宅邸寝室用蓝色马海毛织物装饰,并且配有一套相同颜色的马丁漆家具。

约翰·巴蒂斯特·杰克逊,彩色墙纸,约1760年,彩色墙纸,40.6厘米×22.5厘米

伦敦,维多利亚和阿尔伯特博物馆

这块来自林肯郡(Lincolnshire)多丁顿大厅的(Doddington Hall)彩色墙纸残片带有风景和变幻丰富的装饰图案,展现了在英国盛行对“印花房间”的喜好。

继木镶板、织物和挂毯后,18世纪还出身了一种新的墙面装饰——彩色墙纸——风靡英国和法国。之前,这种技艺已经在英国和荷兰盛行了很永劫光,被称为“花纸”,是指将纸进行模板印花,再用画笔和镂花模板上色。多位英国制造者非常擅于制造印花墙纸,尤其是约翰·巴蒂斯特·杰克逊,他的技艺非常博识,并且图案也极具创造性:花朵、建筑、具象形象以及模拟东印度公司入口的彩色墙纸上的中国风装饰元素等。

让-巴蒂斯特·雷韦永,彩色墙纸及局部,1788年,印刷彩色墙纸,108.71厘米×60厘米

纽约,库珀﹒休伊特史密森尼设计博物馆

在法国大革命期间关门的让-巴蒂斯特·雷韦永工厂曾生产出质量极高的彩色墙纸。根据皮埃尔·切蒂(1752—1794)的图样制作的新古典主义图案利用两项技艺而成为精彩的彩色装饰,印花墙纸再经由彩绘授予了彩色效果前所未有的精细。

“印花房间”(print rooms)非常盛行,这是一种将切割好的印刷品或版画贴在墙上,或创作一些模拟这类设计的装饰潮流。受到一些收藏家的喜好,例如霍勒斯·沃波尔。在18世纪初,彩色墙纸家当也通过改良植绒纸(flock papers)实现了产品的多样化。这栽种绒纸是一种用羊毛粉制作的,模拟天鹅绒或锦缎的纸。18世纪末,法国涌现了越来越多进行模板印花的事情室,个中最著名的有让-巴蒂斯特·雷韦永(1725—1811),约瑟夫·迪富尔(1754—1827)和他的弟弟皮埃尔的事情室,这些事情室大大推动了模板印花的传播:状师卢克·樊尚·蒂埃里(1734—1822)在他的作品《收藏者指南》中也指出:“无论从图样的幽美和丰富度,还是从制作的细致与精美来看,雷韦永工厂生产的彩色墙纸和天鹅绒纸都超过了曾经倍受人们推崇的英国墙纸,常日来讲它曾是这些墙纸的样本。”18彩色墙纸和天鹅绒墙纸具有极强的多样性,并且最大略的模样形状可以成为一种价格较低的装饰:颜色或柔和或浓郁的花朵、植物、故事形象或大略的几何图形都可以让室内变得赏心悦目,使墙壁装饰富有韵律,这些图案乃至可以变成极具装饰性的巨大全景图。彩色(或印花)墙纸由此开启了一段长盛不衰的潮流。

本文摘选自《欧洲装饰艺术史:从文艺复兴到20世纪的装饰风格、模样形状及工艺演化》,[法]索菲·穆金、[法]阿涅斯·博斯、[法]萨利玛·希拉尔著,齐子瑶译,华中科技大学出版社-有书至美2023年1月。澎湃新闻经授权发布。