一、《尹诰》何以又称《咸有一德》

《尹诰》是先秦期间的一篇古文献。《礼记·缁衣》曾两引其文,一曰:“惟尹躬及汤咸有一德”;二曰:“惟尹躬天见于西邑夏,自周有终,相亦惟终。”但《缁衣》称其篇名为《尹吉》,郑玄注云:“吉当为告,古文诰字之误也。尹告,伊尹之诰也。”郑氏这个推断的精确性,今由郭店简、上博简《缁衣》所证明。郭店简《缁衣》作“《尹诰》云:‘惟尹允及汤咸有一德。’”上博简与之同,唯“汤”用通假字“康”。尤其令人惊喜的是,近出清华简竟有《尹诰》全文。其首句即作“惟尹既及汤咸有一德”,下接“尹念天之败西邑夏”之文,但无“自周有终,相亦惟终”语。由于本篇原无标题,整理者据以命名为《尹诰》。只管《尹诰》全文为传世文献所未见,但简文有此二句与之契合,完备可以断定它便是历史上久已失落传的《尹诰》。沉霾近二千年的《尹诰》重见天日,对付办理今传孔传本《尚书·咸有一德》的真伪问题有着重要的学术意义。

清华简《尹诰》整理者李学勤师长西席所撰《解释》说:“《尹诰》为《尚书》中的一篇,或称《咸有一德》。据《书·尧典》孔颖达《正义》所述,西汉景帝末(或说武帝时)曲阜孔壁创造的古文《尚书》即有此篇,称《咸有一德》。《史记·殷本纪》和今传孔传本《尚书》及《尚书序》,也都称《咸有一德》。”[1](P132)这是说《尹诰》与《咸有一德》为同一篇文献,只是篇名有所不同罢了。《尹诰》又称《咸有一德》的文献依据亦来自《缁衣》郑注:“《书序》以为《咸有一德》,今亡。”然考《书序》,仅言“伊尹作《咸有一德》”,并未说《咸有一德》或称《尹诰》。加之《咸有一德》已亡,郑玄自不可见,他又何以得知《尹诰》与《咸有一德》必为一事呢?以是郑玄的说法是否可靠,就不免引起学者的疑惑。如清程廷祚说:“《缁衣》两引《尹告》,此必古有其书而《序》阙焉。……篇名《尹告》,作甚又以《咸有一德》名篇,此亦《序》之误也。”①康有为说:“所引虽有‘咸有一德’之言,而明曰《尹吉》,篇名显异。即以吉为告,亦不能以辞句偶同即断为《咸有一德》。郑注不敷据。”[2](P312)今日也有网络文章持相同不雅观点。[3]看来,这个问题尚须进一步研究,才能得出可信的结论。

《尹诰》是否《咸有一德》的问题,关键在于郑玄说“《书序》以为《咸有一德》”到底是何意蕴?其根据是否可靠?这个问题看似平淡,实则涉及诸多史实。这里不妨先解释一下程廷祚等质疑的表层问题,即《尹诰》何以又称《咸有一德》?

首先,《尚书》同篇异名的情形并不罕见。以今传百篇《书序》所涉《尚书》篇名为例,可以创造此种征象所在多有。譬如:

《尧典》,《礼记·大学》引其文曰《帝典》。

《益稷》,马郑本《书序》称《弃稷》。

《甘誓》,《墨子·明鬼下》引其文曰《禹誓》。

《仲虺之诰》,《荀子·尧问篇》作《中蘬之言》,《左传·襄公三十年》作《仲虺之志》,《史记·殷本纪》称“中{K21W564.jpg}作诰”。

《盘庚》,《左传·哀公十一年》引其文曰《盘庚之诰》。

《泰誓》,《墨子·天志中》引其文曰《大明(盟)》,《非命下》又称《去发》(或谓《太子发》之误)。

《分器》,《史记·周本纪》称作《分殷之器物》。

《酒诰》,《韩非子·说林上》引其文曰《康诰》。

《康王之诰》,《史记·周本纪》称《康诰》。

《吕刑》,《史记·周本纪》、《礼记·表记》等称《甫刑》。

《费誓》,《尚书大传》作《鲜誓》,《史记·鲁世家》作《肸誓》,《集解》谓肸字又作狝或粊。

上述一篇多名情形的发生,诚如程元敏师长西席所说:“当时《尚书》篇名尚未固定,各随己意定名,致异而已。”[4](P99)《尚书》篇名的固定经历了一个相称长的历史过程,至东晋梅本《古文尚书》出,唐孔颖达据此作《尚书正义》成为官方定本之后,才基本凝固下来。前溯东周期间,官学下移,百家横议,各随己意以定《尚书》篇名,自属正常征象。故《尹诰》又称《咸有一德》不敷为怪。

其次,《诗》、《书》等古书篇名多为后人追题,最常见的办法是摘取首句要语作为篇名。宋人程大昌说:“《荡》之诗以‘荡荡上帝’发语,《召旻》之诗以‘旻天疾威’发语。盖采诗者摘其首章要语以识篇第,本无深意。”②余嘉锡说:“古人之著书作文,亦因事物之须要,而发乎不得不然,未有先命题,而强其情与意弯曲以赴之者。故《诗》、《书》之篇名,皆后人所题。……故编次之时,但大抵字句,断而为篇,而摘首句二三字以为之目。”[5](P28—29)古人关于古书篇题形成过程的说法,可得今日出土文献的验证。

从近年出土的竹书看,大多不具篇名。上博简整理出的古文献100多篇,竹简背面书有篇题的如《子羔》、《恒先》等仅20来篇。经考古发掘的郭店楚墓竹简《老子》、《缁衣》等10余篇文献,全无篇题。已公布的清华简《保训》等9篇,只有《耆夜》、《金縢》、《祭公》原有篇题。郭店简、上博简所见《缁衣》,清华简所见《皇门》,与传世本基本相合却无篇名。清华简《金縢》原题《周武王有疾周公所自以代王之志》,《祭公》原题《祭公之顾命》,亦与今名相异。江陵张家山汉简的《盖庐》原为简上标题,盖庐即是吴王阖庐,或作阖闾。若仅从篇题推测,文中内容应为阖闾的话语或思想,但实际情形并不如此。“篇中阖闾只是提问,紧张内容都是申胥(即伍子胥)的话,因此实际上是记述申胥的军事思想。”[6]类似情形还有山东银雀山汉简的《唐勒》,其原有篇题“唐勒”亦取自首句“唐勒与宋玉言御襄王前”[7](P15)。篇中除了唐勒的话,尚有不少宋玉之言。凡此解释古书篇名不是一开始就有的,多为后人追题。追题的办法一样平常是取首句要语名篇,与篇中主旨无甚关联。

在传世的先秦文籍中,这种例证更为习见。诗三百除《雨无正》、《巷伯》、《常武》、《酌》、《赉》、《般》等篇外,均取首章或首句要语名篇。《礼记》49篇,个中《曾子问》、《礼器》、《郊特牲》、《玉藻》、《哀公问》、《孔子燕居》、《孔子闲居》、《大学》等亦为摘取首句二三字以为目。《论语》20篇,《孟子》7篇,则无一例外。至于《尚书》篇名,以现存今文28篇论,大都属于这种情形。清阎若璩说:“二十八篇之《书》,有整取篇中字面以名,如《高宗肜日》、《西伯戡黎》之类,有割取篇中字面以名,如《甘誓》、《牧誓》之类,皆篇成往后事。”[8](P513—514)阎氏所谓“取篇中字面以名”,不管是“整取”还是兼顾典、谟、训、诰、誓、命等著作体例的“割取”,均以首句居多。例如:

《尧典》首句:“曰若稽古帝尧,曰放勋。”

《皋陶谟》首句:“曰若稽古皋陶。”

《禹贡》首句:“禹敷土,随山刊木,奠高山大川。”

《甘誓》首句:“大战于甘,乃召六卿。”

《盘庚》首句:“盘庚迁于殷,民不适有居。”

《高宗肜日》首句:“高宗肜日,越有雊雉。”

《西伯戡黎》首句:“西伯既戡黎,祖尹恐,奔告于王。”

《微子》首句:“微子若曰。”

《牧誓》首句:“时甲子昧爽,王朝至于商郊牧野,乃誓。”

《大诰》首句:“王若曰:猷!

大诰尔多邦越尔御事。”

《无逸》首句:“周公曰:呜呼!

君子所其无逸。”

《君奭》首句:“周公若曰:君奭!

”

《吕刑》首句:“惟吕命。”

以上13篇已近今文《尚书》之半,解释摘取首句要语名篇是最为通畅的办法。若再加上以篇中之语作为篇名者,如《洪范》、《金縢》、《梓材》、《多方》、《多士》、《立政》等,已占《尚书》篇名的2/3。这个事实见告我们,若摘取《尹诰》首句要语“咸有一德”名篇,与古书常规适相符合,并不存在什么费解之处。

末了要解释的是,以《尹诰》为篇名亦与《尚书》体例相合。从清华简《尹诰》的内容看,如此命名虽也与其首句“尹”字有关,但更多的是突出和强调作诰者伊尹的中央地位。商汤在篇中只有提问,并无本色性的发言内容。而伊尹一言夏朝背弃民众招致亡国的历史教训,二言商朝新立民心不附的政治危急,三言赉民致众的治国方略,正表示出本篇为伊尹之诰。

“诰”作为《尚书》的一种体例,紧张记述君臣间的讲话。如《史记·殷本纪》说:“(汤)既绌夏命,还亳,作《汤诰》。”《书序》亦云:“汤既黜夏命,复归于亳,作《汤诰》。”其作诰者为汤,因称《汤诰》。《史记·周本纪》云:“康王登基,遍告诸侯,发布以文武之业以申之,作《康诰》。”《书序》云:“康王既尸天子,遂诰诸侯,作《康王之诰》。”其作诰者为康王,故称《康王之诰》,或省称《康诰》。是为君之告臣。《召诰》为召公戒勉成王之辞[9](P54),与《尹诰》同属臣之告君。可见本篇以《尹诰》作为篇题,与称《咸有一德》一样,亦无不当。

总之,清华简《尹诰》以此名篇可,以《咸有一德》名篇亦可。郑玄说《书序》称《尹诰》为《咸有一德》,仅以古书命名办法看不为无据。清江声说:“以《尚书》篇目无《尹告》而有《咸有一德》,又此文有‘咸有一德’之语,乃其篇名所取谊也,则是《咸有一德》文矣。”③清段玉裁说:《书序》“以为《咸有一德》者,《记》曰《尹诰》,《书序》则谓之《咸有一德》也,以四字适相合知之也”④。江、段二氏所言,实为通达之论。

二、《尹诰》即《咸有一德》的二重证据

《尹诰》即《书序》所言《咸有一德》,以篇名论之虽可立说,但证据远非坚实。由于今传孔传本《尚书》已有《咸有一德》篇,其内容与清华简《尹诰》迥然有异,可是篇中也有“惟尹躬暨汤咸有一德”之语,这就不免令人真伪莫辨。不要说篇中仅一语相同,纵然同一古书篇名相同者,也有非为一篇的例证。如诗三百以《扬之水》为篇名者即有三首,且每篇并有“扬之水”之句,但实际是三首不同的诗。又如《尚书·康王之诰》别称《康诰》,却与周公诰康叔的《康诰》其事非一。《缁衣》在《礼记》和《诗经》中一为文一为诗,更相异趣。因此,在有的学者看来,仅以一句相同来证明清华简《尹诰》即是真本《咸有一德》,并以此指证晚书《咸有一德》为伪作,彷佛说服力不强。这就须要我们对郑注《尹诰》提出的证据即“《书序》以为《咸有一德》”从史实层面再加考索,以解释问题的本色所在。

清惠栋对郑注曾予阐释说:“郑为此言者,据孔氏逸《书》为说。盖古文《书序》、《咸有一德》次《汤诰》后,故郑以《尹告》为伊尹告成汤,即《书序》之《咸有一德》也。”⑤这是说,郑玄虽以《书序》解释《尹诰》即《咸有一德》,真正的证据却来自前汉孔安国所得逸《书》16篇。

据《尚书·尧典》孔颖达《正义》,《咸有一德》为孔壁创造的多出今文的16篇古文《尚书》之一。《隋书·经籍志》云:“晋世秘府所存有古文《尚书》经文,今无有传者。及永嘉之乱,欧阳、大小夏侯《尚书》并亡。”《经典释文·叙录》云:“永嘉伤乱,众家之《书》并灭亡。”[10](P32)这当然是就官方藏书而言的,个中自然包括逸《书》16篇,也都亡于西晋永嘉之乱。然而,为什么早在东汉时郑玄就说《咸有一德》“今亡”呢?清阎若璩说:“《咸有一德》宜云‘今逸’,不宜云‘今亡’,疑‘亡’字误。”缘故原由是“郑注《书》有亡有逸,亡则人间所无,逸则人间虽有而非博士家所读”。[8](P123—124)这是说郑玄所用“亡”与“逸”两个观点是有差异的,《咸有一德》既为逸《书》,则不可言亡。钱大昕亦有类似见地,认为“或‘今逸’之讹”[11](P571)。这种意见是否精确呢?

仔细剖析郑玄百篇《书序》的注文,可以创造郑玄对付《逸》书16篇,除《咸有一德》、《武成》两篇用“亡”外,余则皆用“逸”。而对百篇《书序》中除今文29篇、逸16篇外的别的各篇,郑玄有不言其存佚状况者(如《槀饫》、《夏社》、《旅巢命》、《贿息慎之命》),凡言者必称“亡”[11]。这就意味着郑注百篇《书序》除《咸有一德》外,再也见不到称“今亡”或“今逸”的语例,以是不得用字误或字讹来加以阐明。惠栋说:“逸《书》有此篇,当康成时已亡也。”⑥这是精确的推断。可以设想,如果当时《咸有一德》未亡,郑玄可得而见之,他完备可以引其笔墨来判明是非,而不至于用《书序》来间接证明《尹诰》即《咸有一德》,也不至于说《尹诰》“惟尹躬天见于西邑夏”还有《礼记》别本“见或为败,邑或为予”(《礼记·缁衣》郑注)的异文了。可见,郑玄说《咸有一德》“今亡”,与其称“《武成》逸《书》,建武之际亡”(《尚书正义·武成》引)一样,均为事实。

由于郑玄精研今古文,故所注古文《尚书》经字多异,但篇数与伏生所传相同。郑注百篇《书序》涉及逸《书》16篇,其《咸有一德》出注有“尹陟臣扈曰”(《尚书正义·尧典》引)之语,今已不详其义。但说《咸有一德》“今亡”,则表明他未曾看到本篇原文。因此,要证明《尹诰》即《咸有一德》,只能用“《书序》以为”立说。不过这个《书序》不是今传孔传本的《书序》,而是郑玄时期的古文《书序》。由于“编《书》以世先后为次”(《尚书正义·蔡仲之命》),故从《书序》编次的角度,可以洞察《书》篇有关内容,至少可以明确某篇是什么时期的文献。

关于《咸有一德》在《尚书》中的次第,郑注《书序》与孔传本《书序》微有不同。《尚书·尧典》孔颖达《正义》说:“百篇次第,于《序》孔、郑不同。……孔以《咸有一德》次《太甲》,第四十;郑以为在《汤诰》后,第三十二……不同者,孔依壁内篇次及序为文,郑依贾氏所奏《别录》为次。……考论次第,孔义是也。”孔颖达所谓的“孔”实即伪孔,并非真是前汉的孔安国,其百篇《书序》的次第也是其自为之说,与孔壁古文遥不相涉,谈不上“孔义是也”。然于此处,孔颖达给我们揭示了郑玄《书序》注本编次的依据,是来自贾逵所奏《别录》。

贾逵是东汉精通古文《尚书》的经学大师。其父徽从刘歆受《左氏春秋》,又从涂恽受《古文尚书》,著《左氏条例》21篇。逵悉承父业,“数为帝言《古文尚书》与经传《尔雅》诂训相应,诏令撰《欧阳、大小夏侯尚书》《古文》同异”。建初八年(公元83年),“乃诏诸儒各选高才生,受《左氏》、《谷梁春秋》、《古文尚书》、《毛诗》,由是四经遂行于世”(《后汉书·贾逵列传》)。至于贾逵何以上奏《别录》,今不可晓,但由此我们可以知道一个事实,即郑注《书序》的次第与《别录》同,这就很故意义了。

《别录》是刘向主持纂修的一部目录学著作,其子刘歆的《七略》即是在此根本上完成的。《别录》在唐代尚广为引用,后在社会变乱中亡佚。梁阮孝绪《七录序》云:“昔刘向校书,辄为一录,论其指归,辨其讹谬。随竟奏上,皆载在本书。时又别集众录,谓之《别录》,即今之《别录》是也。子歆探其指要,著为《七略》。”⑦由于受命校书,刘向有机会看到皇家秘府所藏古文《尚书》。他经由与当时立于学官的今文《尚书》对照,曾创造今文不少缺点。《汉书·艺文志》说:“刘向以中古文校欧阳、大小夏侯三家经文,《酒诰》脱简一,《召诰》脱简二。率简二十五者,脱亦二十五字,简二十二字者,脱亦二十二字,笔墨异者七百有余,脱字数十。”这里说到的“中古文”是皇家收藏的古文《尚书》,是否来自孔安国所献的祖传本尚不好剖断。但是,既然刘向研读过包括逸16篇在内的古文《尚书》,那么《别录》中有关《书序》的次第无疑是与逸《书》内容相应的,《咸有一德》次于《汤诰》后《明居》前,其文则必属商汤时期,内容为伊尹诰汤,而非孔传本《古文尚书》所说为伊尹诰太甲。

不宁唯是,《史记·殷本纪》亦以《汤诰》、《咸有一德》、《明居》为次,从另一侧面证明了《咸有一德》为伊尹诰汤之文。

《史记》中有数十条与《书序》近同的笔墨,康有为《新学伪经考》说是《书序》剿《史记》,崔适《史记探源》认为是刘歆之徒据《书序》窜入的,这都是今文经学家的门户之见,不敷深论。至于《书序》,《汉书·艺文志》说是孔子所作,亦无确证。《论语》引《书》不具《书序》所订篇名,彷佛表明孔子未作《书序》。但战国期间应有《书序》一类笔墨的涌现,如清华简《金縢》原篇题为“周武王有疾周公所自代王之志”[1](P158),即与《书序》略附近似,只是未能进一步绎出《金縢》这样的篇名。郭店简《缁衣》所见《尚书》篇名除《尹诰》外,尚有《君牙》、《吕刑》、《君陈》、《康诰》、《君奭》等。伏生曾为秦朝博士,传授《尚书》已具篇名。这解释与篇名密切干系的《书序》可能在秦季即已形成,故可为西汉司马迁所采取。至汉成帝时,《书序》渐有百篇之称。扬雄《法言·问神》说:“至《书》之不备过半矣,而习者不知。……如《书序》,虽孔子亦未如之何矣。昔之说《书》者序以百,而《酒诰》之篇俄空焉。”扬雄看到《酒诰》之文却未见其《序》,表明他见到的百篇《书序》与后来总为一卷的马郑本《书序》其内容是有差异的。《汉书·儒林传》说:“世所传百两篇者,出东莱张霸。剖析合二十九篇以为数十,又采《左氏传》、《书序》为作首尾,凡百二篇。”张霸假造百篇《尚书》,所采《书序》应与扬雄所见略同。而马郑本百篇《书序》已无“《酒诰》之篇俄空”的情形,当与此前刘向父子校书有过研究整理有关。这个整编本自然是司马迁所不能看到的,但在《咸有一德》的次第问题上,司马迁的记载为什么与马郑本《书序》恰相同等呢?除了在司马迁之前已有百篇《书序》一类的东西可资参考外,更主要的依据应是:他从孔安国问故,得知逸《书》16篇内容,合理编排出《咸有一德》的次第。此即惠栋所说:“郑传贾逵之学,马迁从孔安国问,皆得实在。”⑧

关于司马迁从孔安国问故一事,《汉书·儒林传》有载:“孔氏有古文《尚书》,孔安国以今文读之,因以起其家。逸《书》得十余篇,盖《尚书》滋多于是矣。遭巫蛊,未立于学官。安国为谏大夫,授都尉朝,而司马迁亦从安国问故。迁书载《尧典》、《禹贡》、《洪范》、《微子》、《金縢》诸篇,多古文说。”此言“逸《书》得十余篇”与《史记·儒林列传》同,后由刘向、刘歆实定为16篇。这便是所谓《古文尚书》孔氏祖传本,又称孔壁本。这个孔壁本《古文尚书》听说是“武帝末,鲁共王坏孔子宅”(《汉书·艺文志》)时创造的,继由孔安国得之,并在“天汉往后”(《汉书·楚元王传》)献给朝廷。对此,崔适著《史记探源》大加质疑,认为武帝末年鲁共王已薨,何以得书?孔安国早卒,何从献书?司马迁生不及此,何由问故?且《史记》皆今文说,何来古文?这些问题提得都很尖锐,尚需略作剖析。

《汉书·景十三王传》载,鲁恭王“以孝景三年王鲁,好治宫室苑囿狗马,季年好音”,则“坏孔子宅”必在他初为鲁王之时而非季年之事,故阎若璩认为当从《论衡·正说篇》订正“武帝末”为“景帝时”,甚有理致,是可信从。《史记·孔子世家》说:“安国为今天子博士,至临淮太守,蚤卒。”《史记·儒林传》说,兒宽诣博士受业,受业孔安国,由廷尉张汤推举,补廷尉史。考《汉书·百官公卿表》张汤任廷尉在元朔三年(公元前126年),则孔安国任博士不晚于此年。此年至天汉四年(公元前97年)即武帝天汉年号的末了一年已相隔30年。故崔适袭梁启超说认为,孔安国任博士“设其年甫逾二十,至巫蛊祸作,已过五十,是时尚在,安得云早卒?”[12](P10)实在,汉代称人早卒不必尽为年少夭亡,正如清人吴光耀所言,也有“惜其人功业不终”[13](P46)之意。《汉书·尹翁归传》即谓其“早夭不遂,不得终其功业”。尹翁归少孤,曾为狱小吏、市吏,河东郡卒史,徙署督邮,后征拜东海太守,入守右扶风,去世时必不年少。又古本《竹书纪年》记周武王卒年54岁,《史记·周本纪》仍谓其“蚤终”,例亦相同。孔安国在出任临淮太守之前,还担当过谏大夫,司马迁从之问故应即此时。《汉书·百官公卿表》记“初置谏大夫”在元狩五年(公元前118年),司马迁从孔安国问故不能早于此年。据赵光贤师长西席研究,元狩五年司马迁18岁,正是青年向前辈求教的年事。[14]可见,不但孔安国在天汉往后献书(非“安国家献之”)是可能的,而且此前有司马迁从之问故也不必视为“谣传”。[15](P119)

司马迁本人习今文《尚书》,他从孔安国问故当然是请问逸《书》16篇有关问题。故《史记》涉及《尚书》诸篇“多古文说”,实在是渊源有自。不过这个“多”字不是说数量上居压倒上风,而是指主采今文而间有古文。章太炎《太史公古文尚书说》曾举二十许事,以证史迁用古文说。如《殷本纪》尝录逸篇《汤诰》,并采亡篇《汤征》,即是显证。再以清华简《金縢》为例,其内容与今传孔传今年夜体相合,当为古文《尚书》真本。但史迁所录却有异于今文而与清华简《金縢》相合的笔墨。如其“旦巧能”,清华简亦作“巧能”,今文则作“考能”。又如“惟尔元孙王发”,清华简亦称元孙“发”,今文则作元孙“某”,这是司马迁采取古文的铁证。当然,史迁亦有不采古文说的地方,如《金縢》“秋大熟”一节所言风雷之变诸事,马、郑持古文说,以为事宜发生在周公居东归来的同年秋日,故曰“成王既得金縢之书,亲迎周公”(《诗·豳风·东山》疏引),此与清华简《金縢》所记适相同等。可史迁录入《鲁世家》却成周公身后之事,是取伏生今文说。崔适作《史记探源》对《史记》引《书》逐篇进行考证,认为所用皆今文,“绝无古文说”[12](P12),不但武断,更是偏见。可见,司马迁从孔安国问故是无可疑,《殷本纪》所列《咸有一德》次第与逸《书》内容相应亦无可疑。

从前面的剖析来看,《咸有一德》在《书序》和《殷本纪》中所列次第,充分解释本篇为伊尹诰汤之文,此与清华简《尹诰》的内容若合符节,构成二者同为一篇文献的二重证据,同时也解释今传孔传本《尚书》以《咸有一德》为伊尹诰太甲之书必为伪作。阎若璩指出:“此篇郑康成序《书》在《汤诰》后,咎单作《明居》前。马迁亦亲受逸《书》者,即系于成汤纪内,是必与太甲无涉矣。”[8](P342)阎氏所论虽乏详细考析,其结论却得到清华简《尹诰》的印证,确不可易。

三、清人《咸有一德》辨伪的学术理路

梅本《古文尚书》辨伪是一桩学术大案,历经宋元明清浩瀚学者的不懈努力,终成定谳。清阎若璩的《尚书古文疏证》是其辨伪事情最具标志性的成果。近出清华简《尹诰》、《傅说之命》等真本《古文尚书》,再次以铁的事实证明了今传孔传本《古文尚书》是伪非真,显示了清人辨伪成果的科学性。虽然先哲并无亲见战国竹书的幸运,却能慧眼如炬,洞察到梅本《古文尚书》之为伪作,确是中国学术史上最值得称道和自满的一件大事。现在,我们利用清华简《尹诰》的创造,负责剖析清人对晚书《咸有一德》的辨伪成果和学术理路,对付深化历史文献研究的规律性认识,促进学术水平的提升,想必是不无裨益的。

从清人对《咸有一德》的辨伪事情看,其学术理路大体可分为两个方面:一是从文献传流觅其外证,二是从文献本身求其内证。

从文献传流角度稽核梅本《古文尚书》的来源,是明清学者辨伪事情的一种主要方法。梁启超总结古人辨伪方法说:“其书虽前代有著录,然久经散佚,乃忽有一异本突出,篇数及内容等与旧本完备不同者,什有九皆伪。”[16](P103)梅本《古文尚书》即属于这种情形。《经典释文·叙录》云:“江左复兴,元帝时豫章内史枚赜奏上孔传《古文尚书》,亡《舜典》一篇。”[10](P31)这个具名西汉孔安国作传而由梅赜奏上的《古文尚书》,“其篇章之离合,名目之存亡,绝与两汉不合”[8](P134)。阎若璩《尚书古文疏证》开篇第一条“言两汉书载古文篇数与今异”说,《汉书·艺文志》、《楚元王传》等均称孔壁《古文尚书》为16篇,梅本乃增多25篇,“无论其文辞格制迥然不类,而只此篇数之不合,伪可知矣”[8](P36)。又第三条“言郑康成注古文篇名与今异”说,据郑注《书序》,逸书16篇篇名俱在,个中《九共》9篇,若析之则逸书为24篇,梅本却为25篇。且本为逸《书》的《九共》、《汨作》、《典宝》却不见于梅本《古文尚书》,非伪而何?尤其是《九共》9篇,补缀无从措手,“此其避难就易,虽出于抵牾,而有所不恤也”[8](P86)。梅本《古文尚书》不但篇卷与文献记载大相抵牾,而且看不到从孔安国那里延续下来的传授系统。阎若璩指出:“赜自以得之臧曹,臧曹得之梁柳。……柳得之苏愉,愉得之郑冲,郑冲以上,则无闻焉。”[8](P134)且不说郑冲以上“无闻”,即以郑冲论,事实上也无传授孔传本《古文尚书》的任何迹象。[17]

如果再从微不雅观上稽核《咸有一德》本身的传流过程,也无法掩饰笼罩其斑斑伪迹。

其一,郑注《礼记》所引《尹诰》,称《咸有一德》“今亡”,又注《书序》说《太甲》三篇“亡”。东汉已经亡佚的《书》篇,历经百余年的战乱与动荡,却由东晋梅赜奏献立于学官,来路不明,令人生疑。可是孔颖达的阐明是郑不见古文,致有此说。不独郑玄不见,而且刘向、刘歆、贾逵、马融、服虔、杜预“皆不见也”(《尚书正义·尧典》引)。一部几代名儒都未曾见到的《古文尚书》,孔颖达却踵谬失落考,信为真本。故阎若璩说:“至唐初贞不雅观,始依孔为之疏,而两汉专门之学顿以废绝。是使此书更信于世者,孔颖达之过也。”[8](P135)

其二,《礼记》两引《尹诰》之文,在梅本《古文尚书》中却一见于《咸有一德》篇,一见于《太甲》上篇,完备违背文献流传的基本规则。阎若璩说:梅书见《礼记·缁衣》“引《尹吉》曰不知为何书,缘康成所受十六篇有《咸有一德》,知此‘惟尹躬及汤咸有壹德’出个中。……果尔,‘惟尹躬及汤咸有壹德’既窜入《咸有一德》中,何惟‘尹躬天见于西邑夏,自周有终,相亦惟终’均为《尹吉》曰,而窜入《太甲》上篇中耶?”[8](P122—123)

在这里须要指出,阎氏称“康成所受16篇有《咸有一德》”应为误笔。马融说:“逸十六篇,绝无师说。”(《尚书正义·尧典》引)既无师说,郑玄何从受业?但阎氏认为作伪者取此《尹诰》之文伪作《咸有一德》,则甚为确当。同为《尹诰》之文岂可两属,这正是作伪者一时轻忽留下的马脚。

除了稽核文献传流过程外,从梅本《古文尚书》各篇内容寻求作伪之迹,是清人辨伪的又一主要方法。详细到《咸有一德》篇,阎若璩等人紧张是从以下几个方面开展辨伪事情的。

一是从文辞格制层面辨伪。宋人对梅本《古文尚书》真伪的思考,紧张是从文辞格制方面着眼的。梁启超说:“各时期之文体,盖有天然界划,多读书者自能知之。故后人伪作之书,有不必从字句求枝叶之反响,但一望文体即能断其伪者。例如东晋晚出《古文尚书》,比诸今文之《周诰》、《殷盘》,截然殊体。故知其决非三代以上之文。”[16](P105)梁氏在这里强调文章风格的差异在辨伪事情中的浸染,固然是对的,但不雅观其文章字句以寻伪迹也不失落为主要路子。如《咸有一德》篇中多处利用“德”字:凡句末用“德”字者11次,句末用“一德”字者4次,其句内所用“一”字、“德”字,尚不在此数。这种征象从后世为文的章法看,诰文彷佛与篇题紧相呼应,逻辑严密。实则古书篇名多为后人追题,内容与篇题相应且重叠用字者极为罕见,此查今文《尚书》一望即知。以是阎若璩说,晚书《咸有一德》“通篇将题字面纠缠缴绕,此殆学语者所为耳”[8](P376)。真可谓灼然有见。

在晚书《咸有一德》中,还有伊尹陈戒于太甲曰:“惟尹躬暨汤咸有一德。”对此,阎若璩指出:“夫赞襄于汤而曰‘咸有一德’,彷佛喜君臣同德之助,庆明良交泰之休,于义可也。若陈戒于太甲而曰‘咸有一德’,是尹以己德告太甲,则为矜功伐善,非人臣对君之言矣。”[8](P243)阎氏认为,伊尹面戒太甲,若自称与汤“咸有一德”,有在少主面前自夸功德之嫌,不是人臣对君主所当讲的话。这确实得乎情理。今出清华简《尹诰》此句正为叙事之辞,非出伊尹之口,证明了他的推断。

这里,附带解释一下清华简《尹诰》“惟尹既及汤咸有一德”的解读问题。郭店简、上博简《缁衣》引《尹诰》此语,“尹”后一字学者多释作“允”,今从清华简《尹诰》看,所谓“允”很可能是“既”字之讹。[18]“既”训“已”是通诂,“及”亦非连词,当作动词用。《广雅》云:“及,至也。”与甲骨文中“及”之构形及用例相合。这是说伊尹原为夏臣,已至商廷,能与汤一德同心,佐治新邦。由于伊尹自夏归商,故可曰“及”。《礼记·缁衣》郑注:“咸,皆也。君臣皆有一德不二,则无迷惑也。”其言近是。伪孔传谓此“言君臣皆有纯一之德”,是依伪经作解,不但与清华简《尹诰》文意不合,亦违《缁衣》引此以证“君不疑于其臣,而臣不惑于其君”之用意。阎若璩引郝氏言,认为篇名《咸有一德》犹言君臣“各擅一长”[8](P1154),亦有未谛。

二是从史实层面辨伪。晚书《咸有一德》篇首云:“伊尹既复政厥辟,将告归,乃陈戒于德。”这里交代诰文的形成背景与史实相违,留下了作伪者杜撰的痕迹。阎若璩引姚际恒语云:“诸经传记,于伊尹并无告归致仕之事。”[8](P242)即是有力的反证。如《尚书·君奭》说:“在太甲,时则有若保衡。”保衡即伊尹。《左传·襄公二十一年》亦云:“伊尹放太甲而相之,卒无怨色。”都是说“尹奉太甲归后作相之日方长”[8](P1209),何以见得太甲始复政,伊尹即告归。又《史记·殷本纪》说:“帝太甲既立三年,不明,暴虐,不遵汤法,乱德,于是伊尹放之于桐宫。三年,伊尹摄行政当国,以朝诸侯。帝太甲居桐宫三年,悔过自责,反善。于是伊尹乃迎帝太甲而授之政。帝太甲修德,诸侯咸归殷,百姓以宁。伊尹嘉之,乃作《太甲训》三篇,褒帝太甲,称太宗。”所谓太甲修德,诸侯咸归,百姓以宁,决非复政初始之事,应有相当时间的执政过程,始可见其功效。可见《咸有一德》不可能是太甲复政、伊尹告归前所作的诰辞。

三是从礼制层面辨伪。这个问题也与伊尹面对太甲,是否当言“惟尹既及汤咸有一德”有关。阎若璩认为,“尹”是伊尹的字,他在太甲面前讲话,只能自称己名(挚),或称朕、称予、称臣,断不可自称其字,由于称字不符合“君前臣名”的礼仪制度。但在晚书《咸有一德》、《太甲》篇中,“太甲既稽首于伊尹矣,伊尹又屡自称其字于太甲,岂不交相失落乎?”[8](P341—342)阎氏所言,若以周代礼制言之,无疑是精确的。《礼记·曲礼上》云:“父前子名,君前臣名。”又《礼记·檀弓上》云:“幼名,冠字,五十以伯仲,去世谥,周道也。”这些都不失落为有力的证据。但伊尹是夏商之际人,其时殷礼是否如此,并无确证。此外,伊尹究竟何名何字,亦多异说。如《史记·殷本纪》说“伊尹名阿衡”,《索引》又引《孔子兵书》说“伊尹名挚”,《吕氏春秋·本味》说:“有侁氏女子采桑,得婴儿于空桑之中……故命之曰伊尹”。在这种情形下,说晚书《咸有一德》有违君前臣名之礼,确实难成定论。清毛奇龄则从另一角度考虑问题,认为:“汤本名履,庙号天乙,其称成汤者,谥也。……假曰告汤,则汤尚未崩,焉得有‘尹躬暨汤’预称其谥之理?若谓汤不是谥,则面呼君名,尤为无状。此皆不学人所言者。”⑨毛氏以“汤”为谥,意在解释《咸有一德》应为伊尹告太甲而非伊尹告汤,以证《咸有一德》不伪。然谥法亦为周制,兴于周初[19],谓“汤”为谥号也因此周礼比附殷礼,同样不具说服力。不过,有一点值得我们把稳,《尚书》文本的末了形成大多在周代,纵然是记事内容或材料来源早于周代的文献,在传流过程中历经变革和改造,恐怕也免不了带有周礼的色彩。以《咸有一德》论,阎若璩说:“要王肃注云:‘言君臣皆有一德’,是必当时臣工赞颂汤君臣之辞,故君则号,臣则字,不必作于汤前。”[8](P342)此言“王肃注”见于《史记·殷本纪》集解所引,阎氏从这里引申说“惟尹既及汤咸有一德”是史臣对汤君臣的赞颂之辞,而不是伊尹当面对汤讲的话,极具卓识。不雅观今出清华简《尹诰》,“惟尹既及汤咸有一德”正为史臣叙事之辞,文中载伊尹作诰又称“挚曰”,都解释周代“君前臣名”礼俗对文本形成的影响。

其四,从材料来源层面辨伪。清人对《古文尚书》的辨伪,也采纳明梅鷟《尚书考异》揭出《古文尚书》材料来源的辨伪方法。晚书25篇在材料上均有依傍和补缀,正如《尚书考异》“孔安国尚书注十三卷”条所说:“东晋之伪,无一书不搜葺,无一字无所本。”⑩以是稽核出其原始的出处和补缀的痕迹,也就即是找到了伪证。梅鷟《尚书考异》利用这种方法非常自觉和普遍,仅以《咸有一德》论,即从文献方面列出十条证据,解释本篇是杂取先秦文献中的语句写成的。而阎若璩引姚际恒曰:“《咸有一德》‘后非民罔使,民非后罔事’,本仿《国语》‘《夏书》曰:众非元后何戴,后非众无与守邦’,《礼记》‘《太甲》曰:民非后无能胥以宁,后非民无以辟四方’。但二者皆以‘民非后’在上,兴起下‘后非民’,乃是告君语义。今颠倒之,则是告民语义,不容出伊尹对太甲之口矣。”[8](P1219)这条材料在梅鷟《尚书考异》中未曾举出,应是姚际恒的一个新创造。更主要的是姚氏通过比较,认为既是人臣告君之语,落脚点应在“后非民”上,故不得将“后非民”置于“民非后”之前,这才符合《国语》引《夏书》、《礼记》引《太甲》所言夏商君民关系的语例。晚书《太甲》篇称伊尹作书曰:“民非后,罔克胥匡以生;后非民,罔以辟四方。”明显带有袭用《礼记》所引《太甲》的痕迹,然其语序亦以“民非后”、“后非民”为次。这表明作伪者在伪撰《咸有一德》时欲作改装,结果因食古不化而暴露出作伪之迹。

综上可见,阎若璩等人在《咸有一德》的辨伪方面,从外证到内证多方揭其马脚,断为伪作,是可信的。只管在有的地方还不足严密,乃至不免有缺点发生,但其学术理路是清晰的,方法是得当的,结论也是精确的。如今清华简《尹诰》的创造,其辨伪成果还能经得起地下出土材料的考验,足见真正的学术精华是有生命力的。对付古人的学术成果和研究方法,须要我们负责剖析与磋商,妥加鉴别与接管。那种束书不不雅观,訾议古人,自矜自是的做法,该当是不值得提倡的。

注释:

①拜会清程廷祚:《晚书订疑》卷下《杂论晚书二十五篇》,金陵丛书本。

②拜会宋程大昌:《考古编》卷二《诗论九》,四库全书本。

③拜会清江声:《尚书集注音疏·咸有一德》,皇清经解本。

④拜会清段玉裁:《古文尚书撰异·书序》,皇清经解本。

⑤拜会清惠栋:《古文尚书考·证孔氏逸书九条》,皇清经解本。

⑥拜会清惠栋:《古文尚书考·证孔子逸书九条》,皇清经解本。

⑦拜会唐释道宣:《广弘明集》卷三,四库全书本。

⑧拜会清惠栋:《古文尚书考·证孔氏逸书九条》,皇清经解本。

⑨拜会清毛奇龄:《古文尚书冤词》卷五,四库全书本。

⑩拜会明梅鷟:《尚书考异》卷一,四库全书本。

参考文献:

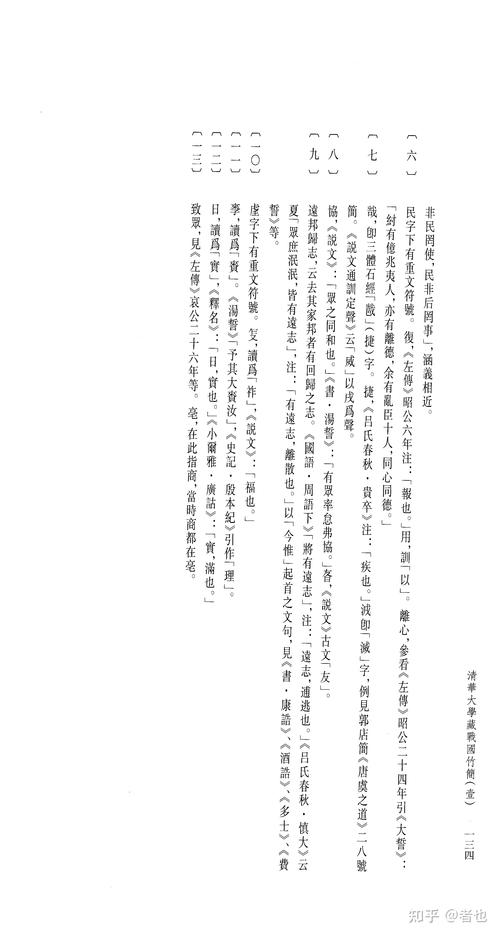

[1]李学勤.清华大学藏战国竹简(壹)[M].上海:中西书局,2010.

[2]康有为.新学伪经考[M].北京:中国公民大学出版社,2010.

[3]黄怀信.由清华简《尹诰》看《古文尚书·咸有一德》[EB/OL]. http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1424,2011-03-25.

[4]程元敏.尚书学史[M].台北:五南图书出版公司,2008.

[5]余嘉锡.古书常规[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[6]张家山汉墓竹简整理小组.江陵张家山汉简概述[J].文物,1985(1).

[7]吴九龙.银雀山汉简释文[M].北京:文物出版社,1985.

[8]阎若璩.尚书古文疏证[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[9]杜勇.《尚书》周初八诰研究[M].北京:中国社会科学出版社,1998.

[10]陆德明.经典释文[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[11]孙星衍.尚书今古文注疏[M].北京:中华书局,1986.

[12]崔适.史记探源[M].北京:中华书局,1986.

[13]蒋善国.尚书综述[M].上海:上海古籍出版社,1988.

[14]赵光贤.司马迁生年考辨[A].古史考辨[C].北京:北京师范大学出版社,1987.

[15]刘起釪.尚书学史[M].北京:中华书局,1989.

[16]梁启超.中国历史研究法[M].北京:东方出版社,1996.

[17]杜勇.《左传》“德乃降”辨析[A].四川大学历史文化学院.纪念徐中舒师长西席诞辰110周年国际学术研讨会论文集[C].成都:巴蜀书社,2010.

[18]虞万里.清华简《尹诰》“惟尹既及汤咸有一德”解读[J].史林,2011(2).

[19]杜勇.金文“生称谥”新解[J].历史研究,2002(2).