图1. 太阳射电频谱图示例-比利时ARCAS和HSRS频谱仪在2017年9月6日不雅观测到与X9.3级耀斑有关的射电爆发,包括射电II,III,IV型暴以及叠加的尖峰,斑马纹等频谱构造(图源:https://wwwbis.sidc.be/humain/event_x9_20170906.php)

太阳射电暴,是指太阳在射电波段的辐射流量增强征象,常日在宽带动态频谱图(频率-韶光图)上表现为各种有趣的频谱构造(图1),如太阳射电I、II、III、IV、V型暴、脉动构造、斑马纹构造、尖峰爆发等,它们常日反响出爆发源区互异的物理环境以及辐射机制等诸多主要信息。

图2. 国家天文台怀柔太阳射电宽带动态频谱仪不雅观测到的太阳射电III型暴频谱图,此图不雅观测频段为1.1-1.34GHz(图源:黄静、谭宝林,2012)

在太阳射电频谱构造中,研究最为广泛的便是射电 III 型暴(图2,图3)。其在频谱图上表现为快速频率漂移,频率范围可覆盖1 MHz-10 GHz,频漂率 > 10% 中央频率每秒,具有较高的辐射亮温度和较短的寿命,常常成群涌现,并与太阳耀斑密切干系。

图3. 太阳-行星际射电III型暴频谱图,由瑞士Bleien射电频谱仪(图中200-900 MHz)、法国Nancy频谱仪(图中15-80 MHz)、日地关系天文台搭载的无线电监测装置STEREO/WAVES(图中0.1-14 MHz)不雅观测结果拼接而成(图源:Reid et al. 2014)

那么,太阳射电 III 型暴与电子束有什么关联呢?这要从它的产生机制提及。

常日认为,太阳射电 III 型暴是非热电子束以约 0.3-0.8 倍光速沿开放磁力线向外传播时产生的,是高能电子束穿过日冕和行星际空间产生的旗子暗记,为远间隔示踪这些电子流供应了有力的工具。目前为止,大家普遍认为射电 III 型暴紧张的产生机制是等离子体辐射机制,高速电子束流沿磁力线向外运动,在阔别加速区处,快电子追过慢电子,在等离子体中形成“尾瘤不稳定性”,产生强朗缪尔波,通过波-波相互浸染和等离子体辐射过程转化成可被不雅观测到的电磁波,形成 III 型暴。

图4. 左图:耀斑标准模型示意图,右图:太阳射电III型暴卡通图,来自重联区向上运动电子束产生正常漂移III型暴,向下运动电子束产生反常漂移III型暴(图源:Bastian et al. 1998)

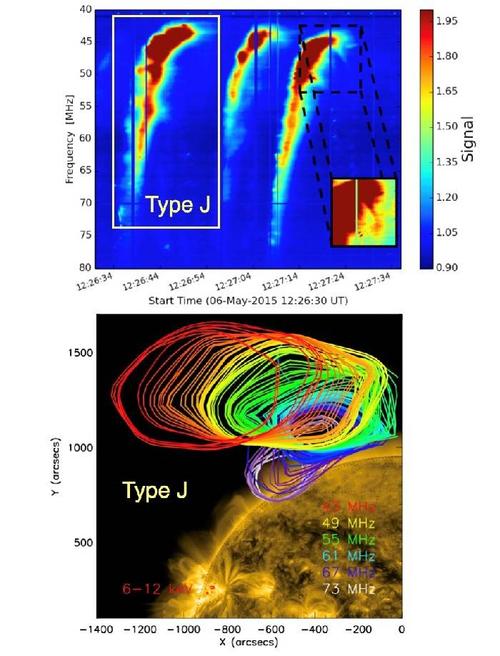

电子束沿着这些大尺度磁力线以不同的方向运动时,在频谱图上会表现出不同的形状。除了从高频漂移到低频的正常漂移III型暴(负漂移),还有从低频漂移到高频反常漂移构造(正漂移)(图4),射电辐射从高频漂到低频,再漂向高频,在频谱图上呈现 U 形状即称为U型暴,同样相似的J 型暴(图5)也都是 III 型暴的变种之一。

图5. 欧洲低频阵LOFAR不雅观测到的射电J型暴频谱(上图)成像结果(下图)(图源:Reid et al. 2017)

由于太阳是个“面源”,日面不同位置处的射电辐射强度会随着韶光变革,而单一口径的射电望远镜指向太阳时,得到的是全体日面的总流量变革。因此早期由于射电望远镜技能发展的限定,对太阳射电III型暴的不雅观测研究紧张是利用频谱不雅观测中的频漂率、偏振度,引入一些模型假设来进行物理参数诊断。

近十几年来,综合孔径和多波束射电望远镜逐渐发展起来,并成功实现对太阳的整日面射电成像,使得我们能够瞥见射电III型暴的空间轮廓,得到辐射源区的位置和空间构造信息,并且得到电子束空间蜕变的动力学特色。例如陈彬等人利用美国甚大阵 VLA 的射电不雅观测追踪了太阳射电III型暴的空间位置(图6),创造在耀斑过程中电子束离开重联区沿着磁力线向外运动,非常完美地描述了高能电子束的运动轨迹。

图6. 美国甚大阵VLA不雅观测到的射电III型暴频谱(上图)成像结果(下图)(图源:陈彬、余思捷等人,2018)

太阳射电III型暴,对耀斑源区物理过程和高能电子的加速过程有着灵敏的相应,有利于我们理解太阳爆发活动的触发机制、爆发源区的等离子体密度、温度、磁场强度和源区空间尺度以及高能电子能量分布、加速与传播机制等物理过程。

随着太阳宽带频谱成像设备的发展与完善,如中国明安图射电频谱日像仪MUSER、美国欧文斯谷日像仪EOVSA,以及大型射电天文设备欧洲低频阵LOFAR、美国甚大阵VLA开展对太阳的不雅观测,还有培植中的中国明安图米波-十米波日像仪,国际平方公里射电阵SKA等,都将会极大的推进太阳射电III型暴的成像研究,有利于我们更好的理解太阳爆发过程中高能电子的动力学行为,为磨难性空间景象事宜的预报供应可靠的、来自源头的证据!

作者简介:陈星瑶,中国科学院国家天文台助理研究员,紧张从事太阳物理和太阳射电天文学的研究。

文稿编辑:赵宇豪

来源: 光明网