文丨王绍光

喷鼻香港中文大学荣休教授、清华大学国情研究院兼职高等研究员

(图片来自网络侵删)原文载|《中国社会科学》2010年第6期

1980年1月《中国社会科学》创刊时,在北京大学读法律的我还不知道政治学为何物,由于作为一个独立学科,政治学那时还没有正式规复。

提及来,中国政治学本来起步并不晚。如果从1898年景立的京师大学堂设置政治堂算起,中国政治学已有了100多年的历史,比较当代政治学发源地—美国,仅仅短了十几年而已。[1]解放前,中国的大学教诲与学术研究是极少数人的禁脔,[2]但政治学的发展却有点不成比例。

1936年,全国的大学不过百余所,个中39所办有政治学专业。那时,全国在校大学生只有区区几万人,政治学系学生的数目却仅次于法律系学生,是第二热门的科系。[3]大概,废除科举制后,不少人把研习政治看作了通向仕途的终南捷径。不仅学生如此,学者也是如此。如民国期间的“中国政治学会”首届干事会有11位成员,[4]个中高一涵、王世杰、杭立武、梅思平、钱昌照、吴颂皋、张慰慈、刘师舜等8人都长期在官场沉浮(除高一涵、钱昌照外,这些人要么当了汉奸,要么解放后没有留在大陆),只有钱端升、张奚若、周鲠生3人(解放后,他们三人都留在大陆)大部分韶光留在校园里耕耘。

说解放前政治学畸形发展,也只是相对付当时大学教诲的规模而言。实在,那时全国的政治学者不过百把人,[5]每个系的教员多则十来位,少则一两位;每年毕业的学生只有三、五百人。就学术水平而言,那时政治学的理论与方法险些完备取法泰西,鲜有独创性的思考,连教科书也多采取西方教材。学者们的著为难刁难中国问题研究不多,特殊是研究中国现实政治问题的就更少。[6]

如果说解放前政治学出发点不高的话,那么1952年取消大学政治学系科往后,政治学在相称长一段期间内就干脆不复存在了。虽然1960年往后,有些大学重修了政治系,但它们当时以讲授马列主义基本理论为主,目的是应对国际共产主义运动中涌现的辩论,险些完备不涉及与海内干系的政治学问题。1964年往后,北京大学、复旦大学和中国公民大学的三个政治学系改名为“国际政治系”,倒是更名副实在。不过,当时关注的“国际政治”紧张是两类运动,即民族解放运动和国际共产主义运动,对国际政治的其它方面很少涉及。

1978年,当时的中共中心主席、中心军委主席和国务院总理华国锋在五届人大一次会议上首先倡导制订方案,积极开展政治学方面的研究;[7]次年,邓小平又在理论事情务虚会上指出,“政治学、法学、社会学及天下政治的研究,我们过去多年忽略了,现在也须要赶紧补课”。[8]

“补课”的确是当时不少人的共识。在1977年,湖北省已率先成立政治学会;邓小平号召“补课”前后,黑龙江省社会科学院也建立起政治学研究所。不过,标志着政治学重修的中国政治学会成立大会是在1980 年12月召开的。如此说来,《中国社会科学》创刊与政治学重修发生在同一年的一头一尾。因此,当《中国社会科学》纪念创刊三十周年时,中国政治学界也举办了一些活动,纪念中国政治学会成立30周年。

政治学的规复是从译介资料、培养学生、编写教材、组建机构、出版期刊起步的。1981年,复旦大学招收了全国第一届政治学专业的本科生;次年,北京大学也设立了政治学专业。1984年,北京大学、吉林大学等学校开始招收政治学专业硕士研究生;1985年,北京大学开始培养政治学专业博士研究生。其后,全国越来越多的高档院校相继建立了政治学系,培养政治学专业的本科生和研究生。与此同时,从80年代初开始,陆续有几百逻辑学子进入了西方各国(紧张是美国) 的政治学系。我本人1982年留学美国康奈尔大学,开始了自己的政治学生涯。

招了学生,就得有教员与传授教化材料。在80年代初,纵然因此前学过政治学的教员,也“撂荒”了30多年,必须重新补课,何况这类教员数量本来就如百里挑一;而那些只教过国际共运与民族解放运动的教员则必须从头学起、边学边教。为此,1980年初,当中国政治学会还在预备之中时,其筹委会便开始编印《政治学参考资料》(1984年往后更名为《国外政治学》),紧张是译介西方政治学战后的发展,一韶光它险些变成了当时政治学人的“葵花宝典”。1982年,曾在西南联大和北京大学主修过政治学的赵宝煦教授主编了一本《政治学概论》,成为政治学规复重修后的第一本教材。经由数年的预备,中国社会科学院政治学研究所终于在1985年正式成立,并于同年开始出版《政治学研究》,这标志着起步阶段的结束。

在起步之初,中国政治学会预备会于1980年拟定了一份《1980-1985年政治学研究选题操持》。[9]这个操持包含的四类研究课题已经预示了中国政治学研究在未来30年的发展路径。列在首位的研究课题带有浓厚的意识形态色彩和光鲜的时期特色,如“马克思主义国家学说”“无产阶级专政与社会主义法制”“无产阶级专政的理论与实践”“无产阶级专政的历史履历和教训”“马、恩、列、斯论资产阶级的政治制度”。

第二类课题是对外国(实际上紧张是欧美国家)政治与政治学的先容,如“西方各国政治制度(英、美、法、德、日)”“西方国家的议会制度”“外国政治学现状”“评述福利国家”。

第三类课题是与当代中国干系的政治学研究,如“基层民主选举”“公民代表大会制度”“改革和完善国家干部制度”“精简政府机构,提高行政效率”“地方各级国家机关的设置、变革情形”“市、区、县与省、市、自治区的关系”。末了一类课题是中外政治制度史和中外政治思想史,如“中国历史上的专制制度”“各国政党史”“中国历史上的人治与法治”“中国政治学说史”“西方政治学说史”。

过去30年,虽然中国政治学研究的领域不断拓展,但大致还是不出这么几个路向。不过,研究的参照系与重点却在故意无意中发生了巨大的变革。

1985年,《政治学研究》创刊时,首任中国政治学会会长张友渔在发刊词中强调,研究政治学,必须“以马克思主义的态度、不雅观点、方法来研究社会主义的政治关系和政治规律”,“必须以马列主义、毛泽东思想为辅导,坚持四项基本原则,发扬理论联系实际的优秀传统和作风,到改革的实践中去,根据改革的须要,制订科研方案,确定重点科研项目”。[10]毫无疑问,那时政治学研究的参照系便是国家意识形态。而到了新世纪,谈到意识形态时,一些政治学者已开始利用过去时。在新一代学者看来,中国政治学真正须要的是,参照西方政治学进行一次范式转变,即从看重意识形态的政治学(politics)转向看重科学成分的政治科学(political sciences)。[11]

至于研究重点的变革,中国政治学在过去30年彷佛经历了“取经”、“效仿”、“自觉”三个阶段。先是从编译起步,重点是先容西方政治制度与西方政治学的源流。继而试图将从西方学来的观点、模式、理论、方法大而化之地用于对中国政治征象进行泛泛的剖析。其后思考逐步深入,开始形成中国本土问题意识,致力于梳理中国政治的关键问题,并从“古今”与“中外”的比较视角对它们展开深入细致的剖析。

新一代政治学人的佼佼者——王沪宁——的学术生涯便是一个极好的例子。[12]从1981年在《读书》上揭橥“卢梭政治思想的绵延:《社会左券论》读后札记”开始,[13]到1986年中,他在期刊上揭橥了23篇文章,[14]个中21篇是译介西方政治学,如“拉斯韦尔及其政治学理论”(1983)、“生物政治学简介”(1983)、“美国政治学的系统剖析学派”(1985)、“西方政治学行为主义学派述评”(1985)、“当代西方政治多元主义思潮评析”(1986)。[15]这时的中国政治学者大概都像王沪宁一样,带着无限的求知渴望,试图理解西方政治学的新发展、新趋势、新学派、新思潮,学习、借鉴新方法。他们大量阅读,苦苦思考,每有心得,便急不可耐地希望向同行推介,尤其是像王沪宁这样精通英、法两国笔墨的学者。

从1986年下半年开始,王沪宁的研究重点移至本国。到1992年上半年,他在6年韶光里揭橥了32篇文章,个中属于译介性子的只有一篇,与前一个期间形成光鲜的比拟。不过,看得出,前一期间的学术积淀对这个期间的学术研究产生了潜移默化的影响。虽然研究重点转向中国的政治征象,但他借助的关键观点和剖析工具已经不再局限于国家意识形态划定的范围,而是更多地源自当代西方政治学,论文列出的参考文献每每多数是欧美学者的著作。这期间,王沪宁的研究主题相称宽泛,包括马克思主义政治学、政治民主、政治文化、政治发展、政治秩序、政治腐败、中心地方关系、行政系统编制改革,以至于政治审美、住房改革、村落家族文化、日美关系等等,可以说是无所不包。的确,对西方政治学有所理解后,那时不少中国政治学者都跃跃欲试,希望展示新学来的剖析工具如何有助于阐发中国的各类政治征象。

在本不肥沃的政治学园地荒漠过几十年后,“取经”是非常必要的,“效仿”也是不可避免的。但如果勾留在“取经”与“效仿”阶段,中国政治学的重修就谈不上完成。在“取经”与“效仿”的过程中,那些勤于思考的中国政治学者逐渐认识到,西方政治学关注的问题未必是中国政治的真正关键问题,西方取来的“经”未必完备适用于剖析中国政治。这就为下一个飞跃——本土自觉——打下了认识论的根本。早在1989年,通过独立思考,王沪宁已开始考试测验梳理出可能长期影响中国政治发展的六对关系:代价与操作,文化与系统编制,民主与威信,分解与整合,稳定与发展,情绪与理性。[16] 20多年后转头看,这种概括显得有点过于思辨、宽泛,但本土自觉的冲动已跃然纸上了。

1992年往后,王沪宁的本土自觉逐步迈上了一个新台阶。从1992年下半年到1995年进入中心政策研究室前,他揭橥了21篇文章,焦点集中到中国政治系统编制改革上。1994年,在梳理中国政治学发展进程时,王沪宁总结道:

“中国政治学的基本任务是发展具有中国特色的政治民主模式。这个民主模式必须以社会主义的基本政治原则为根本,能有效地担保政治系统编制的效率,保障政治一体化和社会的稳定发展,同时必须能够适应中国的历史—社会—文化条件。如果不具备这样的条件,有中国特色的政治系统编制模式难以形成”。[17]

这短短几句平实的话,想必是多年反思的结晶,纵然本日看,也还是极具启示性。更主要的是,王沪宁指出,要研究中国政治系统编制改革这个课题,必须关注四大关系,即超大社会与政治调控之间的关系,一党领导和民主政治之间的关系,公有制和政治系统编制的关系,以及伦理民主与法理民主之间的关系。这四大关系在很大程度上都是中国特有的问题,与西方国家面临的问题很不一样。对这些问题,王沪宁认为,“西方政治学没有给涌现存答案,恐怕也难以给涌现存的答案”。不过,正好由于中国政治学者必须处理这样一些问题,王沪宁自傲地预言,“中国政治学大有可为”。[18]

不仅王沪宁一个人在其学术实践中走过了从“取经”到“自觉”的进程,恐怕大多数中国政治学者都经历了相似的轨迹,包括像我这种曾留学国外的学人。当然,并不是所有的学者都同步迈过了前行道路上的一个个坎。90年代中期已进入“本土自觉”境界的王沪宁大概属于先知预言家者;时至今日,相称多的学者大概仍处于“取经”与“效仿”阶段。

不过,整体而言,中国政治学过去30年景长迅速,让过来人回顾起来不免有恍若隔世的觉得。[19]

首先,政治学教诲蓬发达勃。现在已有百余所高校设立了政治学系或者政治学专业,培养层次从学士、硕士、博士到博士后流动站,形成了完全的人才培养体系。30年前,中国可以称得上专业政治学者的人寥若晨星;经由30年的发展,中国政治学会目前已拥有团体会员近百个,个人会员千余人,浩浩荡荡、蔚然成军。[20]

其次,政治学研究领域不断拓展。不仅中国政治、国际政治学、比较政治学、中外政治制度史、中外政治思想史、公共行政管理等主干学科有了很大的发展,而且政治学的一些新兴学科、边缘学科和交叉学科,诸如政治社会学、政治生理学、政治地理学、政治传播学、生态政治学、发展政治学、民族政治学、政策科学等也开始引起人们的把稳,并出版了不少先容性学术译著和论文。

第三,政治研究的关键词发生了很大变革。30年前的关键词是“解放”“革命”“专政”“阶级剖析”“路线斗争”“群众路线”“民主集中制”“历史唯物主义”“辩证法”“帝国主义”“三个天下”“反修防修”;而现在的关键词变为“政治发展”“合法性”“威信主义”“权利”“正义”“选举”“市民社会”“公民文化”“政治参与”“稳定”“自治”“管理”“宪政”“利益集团”“协商民主”“环球化”,完备不可同日而语。

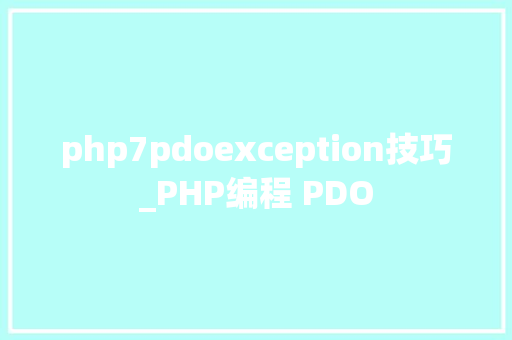

图1:对“政治学”的学术关注度[21]

第四,政治学研究十分生动。在1993—2008年间,国家社科基金共帮助了政治学类项目658项,立项数从1993年的17项增加到2008年的82项。[22]国家社科基金是中国政治学类最高级别的科研基金项目,其它各部门、各地、各校大大小小的科研基金不计其数。投入增加一定带来产出的增加。根据公开拓行的人文、社会科学期刊目录统计,我国政治学期刊约350余种,每年刊载论文约两万篇旁边,[23]个中被《中文社会科学引文索引》(CSSCI)收录的期刊2000年为32种,2010年已增至39种;[24]其它类别的期刊(如《中国社会科学》以及各大学学报)每年也揭橥大量政治学方面的论文。[25]

从 CSSCI的记录看,近年来,每年揭橥政治学论文的学者都在5,000名旁边,[26]每年揭橥的政治学论文也有5,000多篇,而且两者的数目都一贯在增加。[27]想必未被CSSCI收录的作者与论文应数倍于这些数目。除了论文以外,每年还有大量政治学方面的书本问世。这统统是30年前弗成思议的。从图1可以看出,在过去十几年里,对政治学的学术关注度呈显著上升的态势。

第五,政治学引入了不少新的研究方法。30年前,政治学刚刚重修时,人们熟习的方法只是所谓旧制度主义,也可称之为法条主义。那时的政治剖析每每是对法律规定的正式制度进行描述与归纳,仿佛实际政治便是如此运作的。实在,实际政治在任何国家都不完备是按正式制度规定的办法运作,这便是西方政治学中发生行为主义革命的缘故原由。中国政治学重修初期最早引入的便是行为主义的剖析方法。

30年后,各种西方社会科学的方法都有中国政治学者利用,如个案研究、内容剖析(contentanalysis)、比较研究、参与式实地稽核、野外访谈、随机抽样问卷调查、统计剖析、抽象模型建立、计量考验、博弈剖析等等。连政治学系的本科生也满嘴“因变量”“自变量”“干系关系”。当然,目前能闇练自若地利用新方法的人还不是很多。[28]

第六,形成了一个中华政治学圈。除了在内地进行传授教化与研究的政治学者外(包括在大专院校、社科院系统、解放军系统、党校系统、党政机关政策研究部门的学者与研究职员),还有几百名从内地出国留学的政治学人,个中不少人已在美国、欧洲、澳洲和日本的大学与研究机构事情;加之两岸四地政治学界日趋频繁的打仗,一个学术互换热络的华人政治学圈已俨然成形。

在高度肯定中国政治学30年景长巨大造诣的同时,我们也必须看到,蓬发达勃的表面背后也存在着隐忧,这可以从图2中看出些端倪。

图2:2000-2006年政治学论文引用文献的语种统计(比重)数据来源:严强、魏姝、白云,“中国大陆地区政治学发展报告(2000~2004 年):以CSSCI 为根本的评价”,《江海学刊》,2006年第3期,第88页;魏姝,“中国政治学研究概况剖析:基于CSSCI剖析”,重庆大学学报(社会科学版),第14卷,第5期(2008年),第89页。

从2000-2006年的CSSCI数据看,7年间政治学论文引用各种文献共计215,851篇次,个中中文文献116,034次,占全部被引文献的54.4%。换句话说,被引外文(包括译文)文献占总数的45.6%。这一比例大大超出人文社会科学的外文文献均匀被引率(33%旁边)。[29] 从趋势上看,政治学论文引用中文文献的比重不仅没有上升,反倒呈低落态势,从2000年的56.6%降至2006年的52.1%,低落4.5%;而被引外文文献的比重呈上升态势,尤其是英文文献的比重从2000年的19.8%升至2006年的26.8%,上升了7%(图2)。

这些数字解释什么?从正面看,它们可以被阐明为,中国的政治学者打仗、阅读和参考外文学术成果的能力不断增加。如果说80-90年代论文中引用的每每是一些揭橥于60-70年代以前的过期外文文献的话,现在中国学者已常常引用最新的外文出版物,彷佛与国外政治学接上了轨。但从反面看,这些数字也解释,中国政治学这个学科受外来影响较大,本土化程度较低,低于其它人文社会科学领域。[30]的确,目前中国政治学所利用的观点、基本假设、剖析框架、研究方法大都来自西方,中国政治学谈论的不少热门话题也每每是由西方人提出的(如“公民社会”“中产阶级”“合法性”);而中国政治学者并没有自主提出多少可供环球学者谈论的话题;纵然提了,西方主流政治学也不屑谈论。这种反差不仅衬托出西方的学术霸权地位,也暴露出我们自己的失落语症。

造成这种尴尬局势的缘故原由很多,但个中一个缘故原由恐怕是接轨心态。什么叫“接轨心态”呢?这便是齐心专心接对方的“轨”,而忘了问为什么要接对方的“轨”?自己这条“轨”是否一无是处?对方的“轨”是否是唯一的选择?两条“轨”接不接得上?有没有可能另辟路子找到一条更好的路?接轨心态的症结是自觉不自觉地放弃了批驳意识,假定西方主流政治学是前辈的、科学的、放之四海而皆准的,却忘了想一想这些假定本身有没有问题。

大概有人会说,借用别人的观点,方法和理论没有什么不好。西方学者的理论思维能力比我们强,我们就甘当小学生,客气向人家学习。我们也有强项,至少我们对中国的理解程度是他们无法超越的。用西方的理论剖析中国的素材,我们大概可以与西方的中国研究者打个平手。持这种想法的人忽略了一个可能性,即某些西方主流理论实际上是有色眼镜,透过它们看中国、看天下,只会遮蔽我们的认知力。

西方主流理论背后每每隐蔽着一些未经言明的基本预设。如果我们对它们不理解,就会稀里糊涂地把建筑在这些预设根本之上的理论架构奉为神明。但基本预设未必是不需证明的公理,如果它们本身有问题,看似博识末测的理论大概只是个精细的思想牢笼。另一种情形是,某些基本预设符合西方社会的实际,由此推演出来的理论因而适用于西方。但这些预设未必符合非西方社会的实际,那些由此推演出来的理论可能并不适用于非西方社会。无论如何,搞清各种理论背后的基本预设是十分主要的;没辨明这类基本预设之前便“接轨”大概弊大于利。

不错,许多由西方学者提出的理论的确对我们认识中国与天下具有启示意义。但同样不可否认的是,看似风雅、新潮的西方主流政治学理论模型每每带有根深蒂固的偏见和不可避免的盲点。由于这些偏见和盲点的存在,这些理论模型很可能会变成束缚我们手脚的紧身衣和遮蔽我们视野的有色镜。

虽然我们中国政治学者生于本土,对本土有深情的关怀和切身的理解,但西方政治学潜移默化的影响之大,恐怕超出了我们自己的想象。如果不进行故意识的反省,我们每每会不自觉地以西方政治学之“是”为是,以西方政治学之“非”为非。什么叫文化霸权?让人在浑然不觉中变成附庸便是文化霸权法力的证据。乐意向西方学习是好的,但是一味盲目接管西方的理论却可能窒息我们自己的创造潜力。

由此看来,在经由“取经”“效仿”“自觉”三个阶段往后,中国政治学界该当大胆向前再跨一步:本土化。[31]本土化不是要关起门来发展中国政治学,放弃对外交流。正好相反,本土化哀求我们全方位地拓宽互换的渠道,不仅与欧美的政治学界互换,也与亚非拉国家的学界互换,并把单向互换变为双向互换,把取经变为相互学习。本土化并不谢绝借鉴外来的观点、方法、理论,但强调要批驳地、有选择地借鉴,反对来者不拒,反对盲目收受接管。用鲁迅师长西席的说法,这叫“拿来主义”。

本土化也不是要将视角局限于中国,把我们自己变成三家村落的老冬烘;而是要时候保持复苏的批驳意识,既要用批驳的眼力核阅自己,也要用批驳的眼力不雅观察天下。在批驳地接管外来养分的同时,本土化哀求我们具有清晰的本土问题意识,长于从我们独特的视角对中国和天下政治征象进行创造性的思考,并故意识地在思考过程中创造新关键词、新观点体系、新基本假设、新剖析框架、新研究方法,终极把这种思考上升到一样平常性理论。

只有真正将政治学本土化,中国政治学者才能以自傲的姿态与各国政治学者对话,将中国人看中国和天下的心得与各国政治研究者共享。简而言之,本土化的哀求无非是三条:批驳的接管,创造性的思考,平等的互换。

长期以来,在研究政治时,我们中国学者已习气于扮演观点,理论,方法的消费者,入口者这种角色。就如马克思说的那样,“他们无法表述自己;他们必须被别人表述”。[32]本土化迫使我们寻衅自我,在研究中故意识地进行自主理论思考。希望再过30年,当《中国社会科学》创刊60周年时,中国政治学界不仅可以充分表述自己,还能成为观点,方法、理论与思想的生产者和出口者。

● 注释

[1]作为一个独立学科,政治学的历史大概可以追溯到1880年,由于美国哥伦比亚大学在那一年设立了天下上第一个政治学系。拜会Albert Somit and Joseph Tanenhaus,The Development ofAmerican Political Science: From Burgess to Behavioralism(New York: Irvington Publishers , Inc), p. 21.

[2]民国38年间,全国一共只有25万人得到大学毕业证书,均匀一年不敷7000人。直到解放前夕,中国只有89个大学与52个专科学校,在校生8万余人。见刘海峰,“中国高档教诲发展的起伏与进退——以先容剖析一份主要的高档教诲统计为中央”,《当代大学教诲》,2001 年第2 期,第9页。

[3]孙宏云,《中国当代政治学的展开:清华政治学系的早期发展(1926-1937)》(北京:三联书店,2005年),第75-81页。

[4]同上,第291页。

[5]民国期间的“中国政治学会”在1946年只有会员142人。同上,第290页。赵宝煦说只有140人,应是影象有误,见赵宝煦,“中国政治学百年进程”,《东南学术》2000 年第2 期,第39-40页。

[6]孙宏云,《中国当代政治学的展开》,第141-148页,第377页。

[7]见中国政治学会预备会,“1980-1985年政治学研究选题操持”,《社会主义研究》,1980年第4期,第47页。

[8]邓小平,“坚持四项基本原则”,《邓小平文选》,第2卷(北京:公民出版社,1994年),第180 - 181页。

[9]中国政治学会预备会,“1980-1985年政治学研究选题操持”。

[10]张友渔,“中国政治学的兴起—代发刊词”,《政治学研究》,1985年,第1期,第1-3页。

[11]张国清,“从政治学到政治科学—中国政治学研究的难题与范式转换”,《厦门大学学报》(哲学社会科学版),2004年,第5期。

[12]王沪宁本科在华东师范大学西语系学习法语,1978年考入复旦大学国际政治系,成为改革开放后第一代政治学科的研究生。毕业后,王沪宁留校任教,作为“中国最年轻的副教授”曾名噪一时;33岁时晋升至正教授,又成为中国最年轻的教授,后担当复旦大学国际政治系主任、复旦大学法学院院长。在1995年进入中心政策研究室前,他是中国最多产的政治学者。从“中国知网”的“中国期刊全文数据库”中,在“王沪宁”名下可以查到73篇论文。下面提到的文章数量仅指这些论文。如果加上通过其它渠道揭橥的论文,王沪宁揭橥的论文达300余篇。

[13]见《读书》1981年第12期。

[14]包括这期间在海内威信刊物《政治学研究》上揭橥的4篇文章。

[15]在这一期间,王沪宁还出版了《比较政治剖析》(上海:上海公民出版社,1987年)、《当代西方政治学剖析》(成都:四川公民出版社,1988年)。

[16]王沪宁,“现阶段中国政治发展中的几对关系”,《社会科学》,1989年第10期,第14-19页。

[17]王沪宁,“发展中的中国政治学”,《瞭望周刊》,1994年第20期,第31页。

[18]同上。

[19]已有一些文章试图归纳中国政治学30年来的造诣,如杨海蛟,“中国政治学30年”,《社会科学管理与评论》,2008年第2期,第48-65页;林尚立,“相互给予:政治学在中国发展中的作为:中国政治学30 年景长的反思”,《山西大学学报》(哲学社会科学版),2008年第3期,第67-72页;王邦佐、邵春霞,“中国政治学学术发展30年”,《探索与争鸣》,2008年第12期,第11-12页。

[20]曹伟峰,“中国政法大学承办纪念中国政治学会成立30年会长会议”,《中国社会科学报》,2010年3月9日,http://www.cass.net.cn/file/20100309260336.html。

[21]图1是根据“CNKI学术趋势”(http://trend.cnki.net/index.php)制作的。“学术关注度”以“中国知网”知识资源总库中的文献为根本,统计关键词作为文献主题涌现的次数,从而量化学术界对某一学术领域关注度。

[22]李振,“国从家社会科学基金立项项目看中国政治学科发展状况:基于1993—2008年国家社科基金政治学类立项项目的剖析”,《社会科学管理与评论》,2010年第1期,第60页。

[23]严强、魏姝、白云,“中国大陆地区政治学发展报告(2000~2004 年):以CSSCI 为根本的评价”,《江海学刊》,2006年第3期,第88页。

[24]《中文社会科学引文索引来源期刊(2010-2011年)目录》,2009年11月25日,http://lib.nwnu.edu.cn/refer/CSSci2010-2011.pdf。

[25]魏姝,“中国政治学研究概况剖析:基于CSSCI剖析”,重庆大学学报(社会科学版),第14卷,第5期(2008年),第89页。

[26]魏姝,“政治学研究领域学者和机构的学术影响剖析:基于CSSCI(2005-2006年)数据”,《西南民族大学学报》(人文社科版),2009/02总第210期,第69-70页。

[27]魏姝,“中国政治学研究概况剖析:基于CSSCI剖析”,第89页。

[28]拜会肖唐镖 陈洪生,“履历研究方法在我国政治学:研究中运用的现状剖析”,《政治学研究》,2003 年第1期,第113-121页;严洁,“中国政治学概率抽样调查的实践与特点”《江汉论坛》,2006年第3期,第16-20页;谢韬,Lee Sigelman,“中美政治学研究方法之比较”,《浙江社会科学》,2008年第5期,第2-12页;冯志峰,“当前我国政治学研究方法的现状和反思:对九本政治学方法论教材的调查剖析”,《甘肃理论学刊》,2008年第5期,第151-156页。

[29]严强、魏姝、白云,“中国大陆地区政治学发展报告(2000~2004 年):以CSSCI 为根本的评价”,第88页。

[30]此外,CSSCI 来源期刊中也包含了较多的国际政治、国际关系和外交类期刊,这可能也是造成被引外文文献比重偏高的缘故原由之一,但它并不能阐明变革的趋势。

[31]王绍光,“‘接轨’还是‘拿来’:政治学本土化的思考”,《祛魅与超越:反思民主、自由、平等、公民社会》(北京:中信出版社,2009年)。

[32]卡尔·马克思,“路易·波拿巴的雾月十八日”,《马克思恩格斯全集》第8卷,北京:公民出版社,1961年,第217页。这句话被译为“他们不能代表自己,一定要别人来代表他们”。